Hot Take: Wer von anderen Nutzern in sozialen Netzwerken permanent die Verwendung von Bildbeschreibungstexten (Alttexten), content warnings oder trigger warnings einfordert, verhält sich ableistisch.

Nun, Twitter ist ohnehin an die Nazis verloren, da beißt die Maus keinen Faden ab, aber selbst im Fediverse, auf Mastodon und Bluesky, wo gewöhnlich ein respektvoller Umgang miteinander und eine vernünftige Diskussionskultur gepflegt werden, muss ich beobachten, dass Nutzer, die unter ihre Bilder keinen Bildbeschreibungstext (Alttext) setzen oder bei bestimmten Themen kein „content warning“-flag setzen, scharf angegangen, gerügt werden. Diese Beobachtung mache ich seit wenigstens zwei Jahren, leider täglich – und nun bin ich es leid.

Man möchte ja meinen, dass diese Hinweise wohlmeinend sind und sich die „Hinweisgeber“ um die Barrierefreiheit sorgen. Dass es aber Menschen gibt, die aufgrund einer Behinderung vielleicht gar nicht in der Lage sind, ein Bild zu „beschreiben“, das Gesehene in Worte zu überführen, einer Aussage oder Beobachtung eine „content warning“ voranzustellen, und diese Menschen dann mit der Forderung nach Alttexten oder CWs gesilenced werden, wird gerne vergessen.

Ich denke, dass es an dieser Stelle hilfreich sein kann, meinen „Hot Take“ ein wenig zu illustrieren. Man stelle sich beispielshalber einen Menschen mit hochgradiger Sehbehinderung vor. Das Smartphone unterstützt ihn, ein Bild der Umgebung aufzunehmen und dann aus der Nähe mit der Möglichkeit der Vergrößerung Dinge auf dem Bild wahrzunehmen, die er ohne Hilfsmittel in der Ferne mit seinem Sehrest oder aufgrund einer Gesichtsfeldeinschränkung nicht sehen kann. Wenn er nun dieses Bild postet, verzichtet er vielleicht ganz bewusst auf eine Bildbeschreibung. Möglicherweise verzichtet er darauf, weil die Bedienung der taktil nicht erfassbaren Bildschirmtastatur auf dem Smartphone-Touchscreen für ihn einen nicht im Verhältnis stehenden Aufwand bedeutet. Möglicherweise verzichtet er darauf, weil er die Erfahrung gemacht hat, dass sich ein Sehender eine Fotografie anders erschließt – mit einer „Draufsicht“, er sich allerdings dieselbe Fotografie über Details erschließen und über die Summe der gesehenen Details und seinem Weltwissen und Erfahrungsschatz (der von dem der Sehenden abweichen kann) das Gesamtbild extrapolieren muss. Vielleicht verzichtet er darauf, weil er die Erfahrung gemacht hat, dass ihm bei dieser Extrapolation Fehler unterlaufen, mögliche Fehler, die er in einem Bildbeschreibungstext nicht verfestigen möchte. Es gibt, das zeigt dieses Beispiel, gute Gründe, ganz bewusst auf eine Bildbeschreibung zu verzichten, selbst dann, wenn man sie setzen könnte und selbst dann, wenn man zu einem Kreis von Menschen gehört, der selbst von einer Bildbeschreibung profitiert.

Ein anderes Beispiel: Ein Mensch mit einer möglicherweise über den Social Media-Kanal nicht als solche sofort erkennbaren, sogenannten geistigen Behinderung postet ein Bild. Er kann das Bild erkennen, alles darauf Abgebildete auch erfassen, er ist aber außerstande, das Gesehene zu verbalisieren. Sollte er gezwungen werden, sein Bild mit einer Bildbeschreibung zu versehen? Ist es nicht diskriminierend, ihn, oft leider sogar mit scharfem Ton, auf sein „Versäumnis“ hinzuweisen?

Ein drittes Beispiel: Ein Mensch hat eine Lese-Rechtschreibschwäche oder ist funktionaler Analphabet. Er postet ein Bild. Eine Bildbeschreibung zu erstellen, ist ihm ohne fremde Hilfe nicht möglich. Sollte er gezwungen werden, sein Bild mit einer Bildbeschreibung zu versehen? Ist es nicht diskriminierend, ihn, oft leider sogar in scharfem Ton, auf sein „Versäumnis“ hinzuweisen?

Diese drei (wohlgemerkt nicht konstruierten) Beispiele zeigen aber nicht nur, dass es vollkommen legitim ist, die Entscheidung zu treffen, keine Bildbeschreibungen zu verwenden – niemand ist anderen über seine Beweggründe dieser Entscheidung Rechenschaft schuldig. Hier direkt oder indirekt Rechenschaft einzufordern, ist ebenfalls ableistisch. Und als conclusio darf daher gelten: Ich kann nur und ausschließlich dann von meinem Gegenüber einen Alttext oder eine content warning einfordern, wenn ich mir absolut und zweifelsfrei sicher bin, dass mein Gegenüber ohne Hinderungsgrund diese Informationen nicht zur Verfügung stellt, weil er dazu nicht Willens ist. Und das kann man, wenn man die Menschen nicht persönlich gut kennt, kaum gewährleisten.

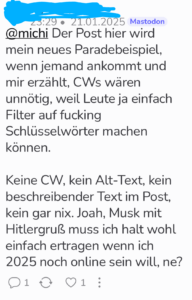

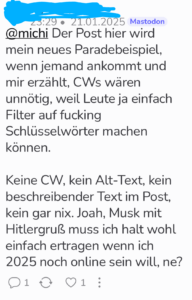

Richtig geil wird es aber, wenn man für die Verwendung von KI-Diensten wie dem Alt-Bot kritisiert wird. Kurz erklärt: Der Alt-Bot sorgt über Googles KI-Dienst Gemini dafür, dass in Form einer Reply eine automatisch generierte Bildbeschreibung unter einen Post gesetzt wird, sofern der postende User das möchte. Das funktioniert in 90 Prozent der Fälle überraschend gut, in 10 Prozent der Fälle hat die KI mit der Interpretation schon noch Probleme. Diese KI-Bildbeschreibungen sind mitunter auch nicht ganz unproblematisch. Zuerst einmal ist eine Bildbeschreibung als Reply nicht optimal (aber besser als nichts!), zum anderen beschreibt die KI nicht nur, sondern interpretiert auch, beispielshalber, indem Bildstimmungen als „angenehm“, „warm“, „freundlich“, „nüchtern“, „kühl“… bezeichnet werden. Meine größte Schwierigkeit mit der KI liegt im Umstand, dass sie leider häufig gängige, erlernte Vorurteile repliziert. Dennoch: Wer heute Dienste wie den Alt-Bot zur automatischen Generierung von Bildbeschreibungen verwendet, wird, das darf und möchte ich annehmen, die Vorteile und Nachteile gegeneinander abgewogen haben. Nun aber einem Menschen mit Behinderung vorzuwerfen, wie es der Post im Screenshot zeigt, ein Hilfsmittel wie den Alt-Bot zu verwenden, ist unter den miesen Moves nochmal ein besonders mieser Move.

Richtig geil wird es aber, wenn man für die Verwendung von KI-Diensten wie dem Alt-Bot kritisiert wird. Kurz erklärt: Der Alt-Bot sorgt über Googles KI-Dienst Gemini dafür, dass in Form einer Reply eine automatisch generierte Bildbeschreibung unter einen Post gesetzt wird, sofern der postende User das möchte. Das funktioniert in 90 Prozent der Fälle überraschend gut, in 10 Prozent der Fälle hat die KI mit der Interpretation schon noch Probleme. Diese KI-Bildbeschreibungen sind mitunter auch nicht ganz unproblematisch. Zuerst einmal ist eine Bildbeschreibung als Reply nicht optimal (aber besser als nichts!), zum anderen beschreibt die KI nicht nur, sondern interpretiert auch, beispielshalber, indem Bildstimmungen als „angenehm“, „warm“, „freundlich“, „nüchtern“, „kühl“… bezeichnet werden. Meine größte Schwierigkeit mit der KI liegt im Umstand, dass sie leider häufig gängige, erlernte Vorurteile repliziert. Dennoch: Wer heute Dienste wie den Alt-Bot zur automatischen Generierung von Bildbeschreibungen verwendet, wird, das darf und möchte ich annehmen, die Vorteile und Nachteile gegeneinander abgewogen haben. Nun aber einem Menschen mit Behinderung vorzuwerfen, wie es der Post im Screenshot zeigt, ein Hilfsmittel wie den Alt-Bot zu verwenden, ist unter den miesen Moves nochmal ein besonders mieser Move.

Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die allzu lauten „Mahner“ oft selbst nicht von einer Behinderung betroffen sind, dass ihre mitunter unangenehm persistenten „Mahnungen“ vielmehr Ausdruck ihrer Selbstgefälligkeit und damit auch Vehikel eines deplatzierten moralischen Überlegenheitsgefühls sind. Unter den Menschen mit Behinderung, mit denen ich regelmäßig im Kontakt bin (allein meine beruflichen Kontakte belaufen sich hier auf etwa 350 bis 400 Personen) erlebe ich mehrheitlich, dass man in diesen Fragen jedenfalls eine ganz andere, von Toleranz und Wohlgesonnenheit geprägte Tonlage pflegt und durch geduldiges Erklären versucht, die erkannten Barrieren zu benennen und ihre Dysfunktion begreifbar zu machen und nicht zuletzt auch Vorschläge zur Beseitigung der Barriere unterbreitet. Das gilt auch für ihre Angehörigen und Freunde. Freilich mag gelegentlich auch mal jemandem aufgrund der nicht selten durchgängigen Diskriminierungserfahrung der Geduldsfaden reißen, aber das ist die Ausnahme.

CWs, das ist unbestritten, können bedeutungsvoll und angebracht sein und das Filtern echter verstörender Inhalte für Zielgruppen, für die sie nicht geeignet sind, durchaus erleichtern. Wer aber bei quasi jedem alltäglichen Anlass eine content warning einfordert oder setzt, macht nicht nur für Menschen mit und ohne Behinderung die Timelines unlesbar, er macht aus den CWs ein verdammt stumpfes Schwert.

CWs, das ist unbestritten, können bedeutungsvoll und angebracht sein und das Filtern echter verstörender Inhalte für Zielgruppen, für die sie nicht geeignet sind, durchaus erleichtern. Wer aber bei quasi jedem alltäglichen Anlass eine content warning einfordert oder setzt, macht nicht nur für Menschen mit und ohne Behinderung die Timelines unlesbar, er macht aus den CWs ein verdammt stumpfes Schwert.

In dem von mir zu im Screenshot herangezogenen Beispiel habe ich mit dem Vermerk „Netzfund“ eine Karikatur gepostet, die in eindeutiger Weise dazu Stellung bezieht, dass Musk im Zuge der Trump-Inauguration 2025 öffentlich und nach meinem Verständnis auch eindeutig den Hitlergruß „entbot“. Ist ein CW für eine das tages- wie weltpolitische Geschehen karikierenden bildliche Darstellung nötig, sinnstiftend, angemessen?

Wer gerade abnehmen möchte und einfordert, dass vor jedem geposteten Schokoladentafel-Bild, vor jedem geposteten Bild eines schön angerichteten Tellers im Restaurant eine content warning zu setzen sei, der delegiert nicht nur sein individuelles Problem in die Community, sondern beraubt die CW ihres Sinns und Nutzens. Wer vor jedem Post, das sich mit Rassismus, Faschismus, Klassismus, mit Trump, mit Musk, mit Putin… auseinandersetzt, eine Rassismus-CW, Faschismus-CW, Klassismus-CW, Trump-CW, Musk-CW oder Putin-CW fordert, erschwert die notwendige Diskussion, erschwert den Austausch, erschwert, dass Betroffene ihre Betroffenheit – auch ungefiltert, auch unkategorisiert, auch ohne entsprechende Zuordnung – artikulieren können. Und in letzter Konsequenz silenced er dadurch marginalisierte Personengruppen. Im Übrigen gilt hier analog das zum Thema Alttext Gesagte: Wer CWs einfordert, fordert von seinem Gegenüber ein, immer in der Lage zu sein, seine Aussage oder den Inhalt seines Posts in eine – wohlgemerkt dem Gegenüber genehme, von jenem als sinnvoll erachtete – Verschlagwortung zusammenzufassen und ignoriert, dass es Menschen gibt, die das, z.B. aufgrund von geistiger oder psychischer Behinderung, einer grundsätzlich anderen Weltwahrnehmung oder aufgrund kultureller Unterschiedlichkeiten vielleicht gar nicht kann. Und das ist nichts anderes als nackter Ableismus.

Und wenn wir schon beim Thema Verschlagwortung sind: Es gibt aus unterschiedlichsten Gründen genug Menschen, die mit den Begriffen CW, TW, content warning, trigger warning… gar nichts anzufangen wissen. Wollte man dann etwa einem verstörenden Inhalt das Wort „Inhaltswarnung“ oder im Geiste Leichter Sprache „Inhalts-Warnung“ voranstellen, hätte ich wieder zwei neue Begriffe für die Filterliste. Irgendwann wird dieses Konstrukt nicht nur für Menschen mit Behinderung, sondern für alle unbedienbar. Die CW-Thematik trägt ein aus meiner Sicht bislang ungelöstes Nomenklatur-Problem mit sich: Man müsste sich, damit es funktionieren kann, im Vorfeld und bei allgemeiner Akzeptanz darauf einigen, was verstörende Inhalte überhaupt sind und wie sie zu kennzeichnen sind. Nach meiner persönlichen Beobachtung tragen die selbstberufenen „CW-Anmahner“ weder zu dieser Diskussion, geschweige denn zur Lösung dieses Problems, etwas Sinnstiftendes bei.

Und es vergeht eigentlich kein Tag, an dem ich nicht Zeuge der Forderung nach einer „Gschmarri“-Triggerwarnung werden muss. Dein Haustier ist gerade verstorben? Fordere doch eine TW für niedliche Katzenbilder. Leute posten bei jeder Gelegenheit Bilder ihres Dopes und mokieren sich dann, wenn bei einem Essensbild aus dem Wirtshaus im Hintergrund unscharf ein Seidel Bier zu sehen ist – „Eine Alkohol-CW kann ja wohl nicht zu viel verlangt sein!“. Jemand isst Fleisch? Jemand trinkt Milch? Geht eigentlich gar nicht, aber wenn man das unbedingt posten muss, dann nur mit „TW Tierleiche“ und „TW Eutersekret“.

Mir ist klar, dass das gerade Gesagte viele Leute verärgern mag. Manche sind im besten Willen vielleicht überzeugt, sie würden gerade aus dem Fediverse einen inklusiveren Ort machen, wenn sie nur möglichst viele Nutzer mit ihrem Unterlassen von CWs oder Alttexten konfrontieren. Dass das so unmöglich klappen kann, erklärt sich aber allein schon mit dem sozialpsychologischen Konzept der Reaktanz: Selbst wenn der Nutzer die Sinnhaftigkeit von CWs oder Alttexten prinzipiell versteht und mit der Aussage, sie seien sinnvolle und barrierenmindernde Maßnahmen, wird er sie dann aus einer Abwehrhaltung heraus nicht setzen, wenn er allein bei anderen Usern nur sieht, wie sie permanent und ubiquitär – und leider oft in unangemessenem Ton – dazu aufgefordert werden. Man verdirbt es sich so recht schnell (und ohne Not) mit den wohlwollendsten Zeitgenossen (und erweist der guten Sache einen Bärendienst).

Fazit: Wenn Du also User permanent für ihre fehlenden Alttexte, content oder „trigger“ warnings oder (wegen der für Screenreader mitunter schwierigen Ausspielbarkeit) der Verwendung von Emojis kritisierst, dann bist Du eben kein Mensch, der sich für Rechte von Menschen mit Behinderung einsetzt, dann schaffst Du eben kein Verständnis für Menschen mit Behinderung, schaffst keine Räume für Inklusion, nein, Du bist ableistisch. Stell das ab.

Richtig geil wird es aber, wenn man für die Verwendung von KI-Diensten wie dem Alt-Bot kritisiert wird. Kurz erklärt:

Richtig geil wird es aber, wenn man für die Verwendung von KI-Diensten wie dem Alt-Bot kritisiert wird. Kurz erklärt:  CWs, das ist unbestritten, können bedeutungsvoll und angebracht sein und das Filtern echter verstörender Inhalte für Zielgruppen, für die sie nicht geeignet sind, durchaus erleichtern. Wer aber bei quasi jedem alltäglichen Anlass eine content warning einfordert oder setzt, macht nicht nur für Menschen mit und ohne Behinderung die Timelines unlesbar, er macht aus den CWs ein verdammt stumpfes Schwert.

CWs, das ist unbestritten, können bedeutungsvoll und angebracht sein und das Filtern echter verstörender Inhalte für Zielgruppen, für die sie nicht geeignet sind, durchaus erleichtern. Wer aber bei quasi jedem alltäglichen Anlass eine content warning einfordert oder setzt, macht nicht nur für Menschen mit und ohne Behinderung die Timelines unlesbar, er macht aus den CWs ein verdammt stumpfes Schwert.