Testbericht: Shanling M0s – Top MP3 / HiRes für wenig Geld, gruselige Steuerung

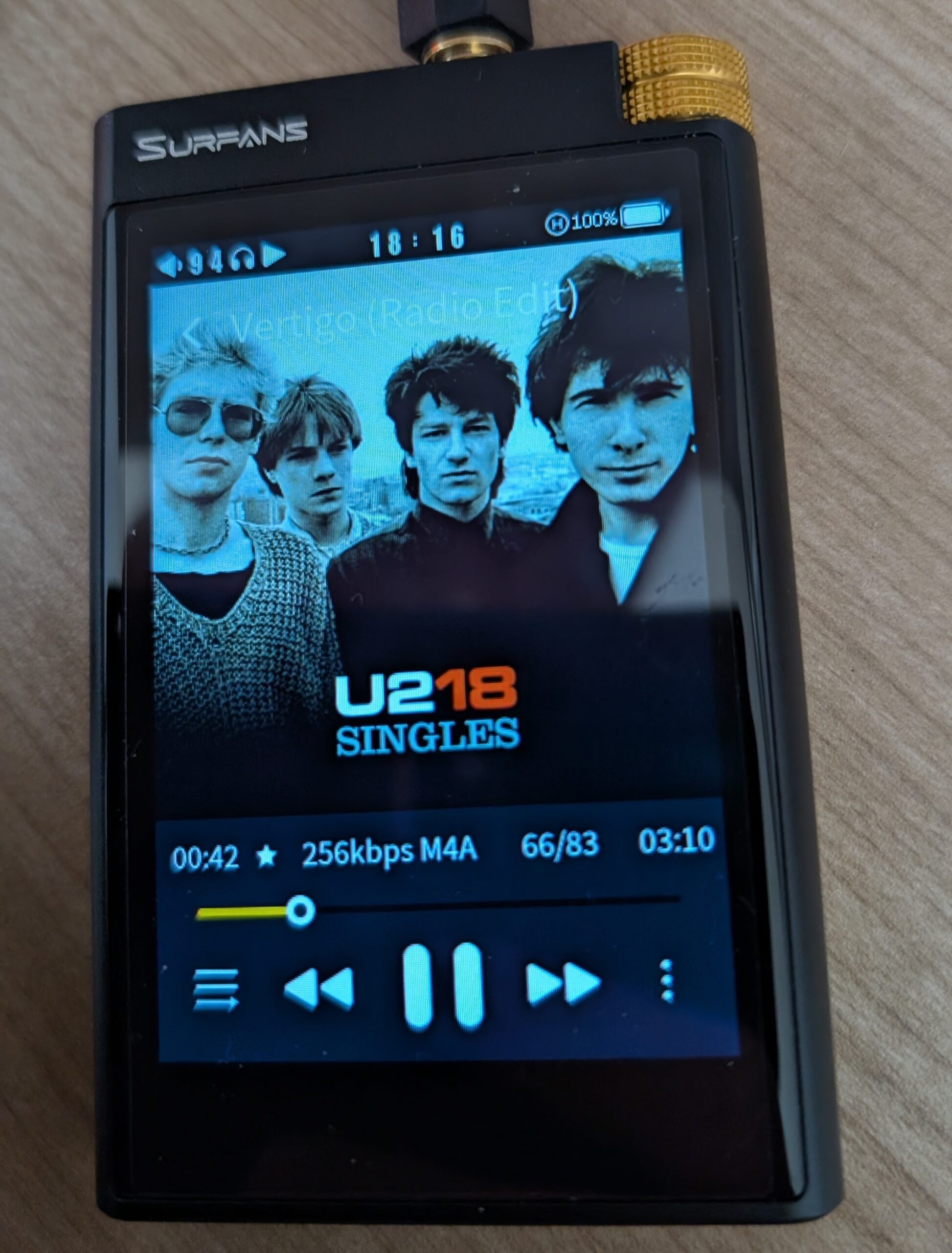

Bei meinem letzten Test des Surfans HiRes-Audioplayers habe ich ja zweimal ein Gerät der Fa. Shanling referenziert, nämlich den M0s, den ich kurz nach Erscheinen zu einem ausführlichen Test auf dem Tisch liegen hatte. Und da ist mir siedend heiß eingefallen, dass ich euch diesen Test hier im Blog ja vorenthalten habe. Das geht so nicht, das muss nachgeholt werden, zumal dieser interessante Player immer noch neu gekauft werden kann, zu einem Preis von etwas unter 100,- Euro.

Shanling M0s – Bildquelle: Shenzen Shanling Digital Techno

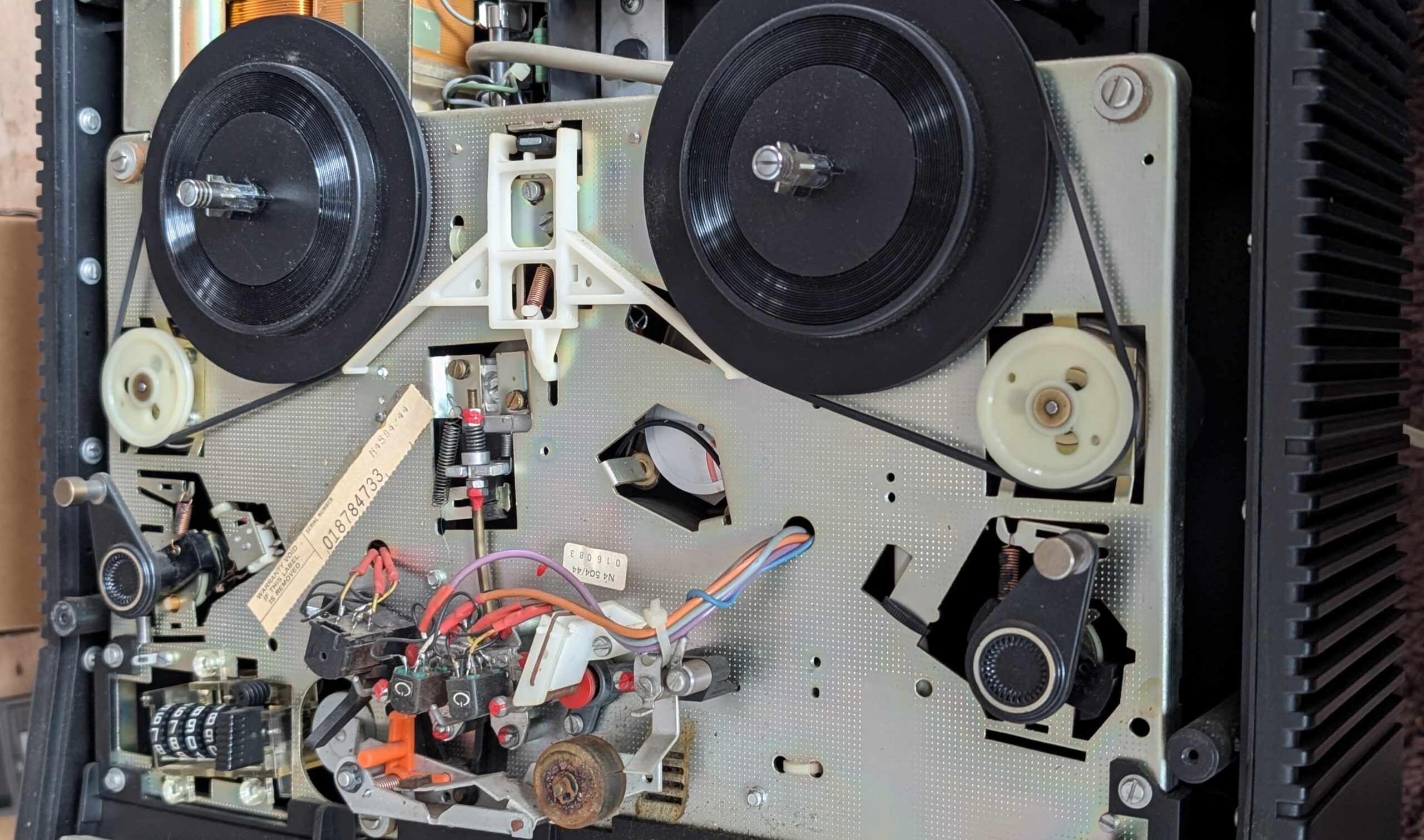

Shanling hat sich in den letzten zwanzig Jahren auch hierzulande als Hersteller hochwertiger HiFi-Geräte in audiophilen Kreisen einen hervorragenden Ruf erarbeitet, einige ihrer CD-Player wurden inzwischen zur Legende – weil neben wirklich ausgezeichneter Fertigungsqualität vor allem auch deren wohlausgewählte Digital-Analogwandlelösungen zu äußerst fairen Preisen Aufsehen erregten. Ich kann mich noch gut daran erinnern, in einem längst nicht mehr existierenden Nürnberger HiFi-Studio im Jahr 2004 das erste Mal einen CD-Player von Shanling gesehen und gehört zu haben. Die außergewöhnliche Performance dieses nicht billigen, aber durchaus im besten Wortsinne preiswerten Geräts behielt ich im Hinterkopf.

Nun legt der Shenzerner High-End-Spezialist einen neuen Digitalplayer vor – mit bestem Klang zu einem mittlerweile fast obszön niedrigen Preis! Über dieses Angebot wird sich jeder Musikliebhaber freuen, so viel sei schon an dieser Stelle verraten, wenn er mit der unzureichenden Software irgendwie klarkommt, keine Hörbücher oder Podcasts hören und insgesamt nicht allzu viele Audiodateien auf dem Player haben möchte.

Erst einmal ein grober Überblick zu den wesentlichen Spezifikationen: Der im Juni 2024 in China in den Markt eingeführte M0s ist der Nachfolger des Erfolgsmodells M0, mit dem der Shenzener Hersteller bereits 2018 von sich reden machte. Es war Zeit für ein “Upgrade”; das Makeover brachte einige entscheidende und zeitgemäße Verbesserungen mit sich. Der M0s ist ein HiRes-Audioplayer, der mit Bluetooth 5.0 auch HiRes Audio Wireless beherrscht, neben FLAC gibt der Player auch DSD (Direct Stream Digital) wieder. Sonys LDAC wird unterstützt (es wird nichts komprimiert, aber die Bluetoothverbindung muss dann auch wirklich gut sein und der Kopfhörer oder Empfänger das entsprechend unterstützen). SBC, AAC und APT-X sind da quasi selbstverständlich.

Der M0s kann, wie inzwischen sehr viele seiner chinesischen Pendants, nicht nur als Player, sondern auch als DAC verwendet werden, und der liefert, in Anbetracht dessen, dass nicht nur DSD128, sondern auch Signale in Linear PCM mit bis zu 32 Bit und 384 kHz verarbeitet werden können, Beachtliches.

Bei der Bestückung hat Shangling mit dem relativ neuen DAC von Cirrus (Cirrus Logic CS43131 DAC) neue Pfade eingeschlagen (wobei, so ganz stimmt das nicht, hat Cirrus doch Wolfson um das Jahr 2014 oder 2015 übernommen – und Shanling griff schon in der Vergangenheit auf die Chips der Briten zurück; die Neuigkeit ist das SoC-Design, wie wir gleich sehen werden). Cirrus hat nämlich den DAC mit dem Kopfhörerverstärker verschmolzen, sodass eine alle Standards unterstützende, wirklich gut klingende Lösung geschaffen wurde, die, das sei an dieser Stelle nicht verschwiegen, aber auch Nachteile hat: Im Vergleich zum M0 ist die Ausgangsleistung von 240 mW auf 60 mW, jeweils gemessen ab 32 Ohm, zurückgegangen. Für die Mehrheit der Nutzer wird das keine spürbaren Auswirkungen haben, wer allerdings einen eher leistungshungrigen, höherohmigen kabelgebundenen Kopfhörer fahren will, muss hier freilich Abstriche machen. Der Kunde muss hier vor dem Kauf wissen, was er will und eine Entscheidung treffen – wer ohnehin mit Bluetooth-Kopfhörern unterwegs ist, den wird die geringere Ausgangsleistung an der Kopfhörerbuchse kaum interessieren. Zudem bin ich der Meinung, dass heute hochohmige Kopfhörer klanglich nicht mehr den Vorteil bieten, wie das noch vor zwanzig oder dreißig Jahren der Fall war – aber wer bereits einen hat oder sich aus anderen Gründen für einen höherohmigen Kopfhörer entscheidet, möge das mit bedenken. Ich sage es ganz ehrlich: Mehr als einen Hörer mit maximal 50 oder 60 Ohm Impedanz wollte ich dem Player nicht zumuten, dafür ist das Ding aber auch federleicht und wirklich überraschend klein.

Was sollte man noch wissen? Der eingebaute Akku des Players hat eine Kapazität von 650 mAh, er wird per USB-C geladen. Es können microSD-Karten mit einer Größe von bis zu 2 Terabyte gemountet werden, die Steuerung erfolgt wahlweise per Touchscreen oder per App.

Kommen wir zur Bedienung. Die ist erst mal okay, allerdings ist das winzige Touch-Display schon eine sich in vielerlei Hinsicht negativ bemerkbar machende Limitation. Die Oberfläche hat außerdem viele kleine Unrundheiten und Fehler. Ein Beispiel gefällig? Im Ordnerbrowser scrollen längere Dateinamen nicht einfach durch, wer durch ein Hörbuch navigieren möchte, dessen Einzeldateien mit relativ ähnlichen Dateinamen beginnen (das gilt auch für Podcasts), ist völlig verloren. Die Navigation ähnelt einem Blindflug.

Nun mountet der Player ja Micro-SD-Karten von einer Größe bis zu 2 Terabyte – was ich durchaus beachtlich finde. Mit diesem Feature wird man schlechterdings leider nur wenig anzufangen wissen, denn so eine Menge Daten lässt sich selbstredend kaum sinnvoll in Playlisten organisieren und auch die interne Musikbibliothek des Players ist mit dieser Datenmenge nicht sinnstiftend benutzbar. Wer seine Musik dann konsequenterweise in Ordnern organisiert, erlebt ebenfalls sein blaues Wunder:

Die von mir eingesetzte, gut gefüllte 256 GB-SD-Karte mountet der Player angenehm schnell. Man kann die Dateien in den jeweiligen Ordnern ansteuern, der bordeigene „Dateibrowser“ tut den Job prinzipiell, aber leider nicht ganz fehlerlos: Die Dateien werden nicht in der Reihenfolge, in der sie auf der SD-Karte abgelegt sind, wiedergegeben, sondern der Player hat den, wie ich ihn nenne, „Dateinamenfehler“, den leider allzu viele chinesische Player dieser Art mitbringen und spielt die Dateien in der Ordnung „A-Z2 und „1, 11, 2, 21…“ Wenn Player aus den frühen 2000ern solche Bugs haben, ist das in Anbetracht dessen, dass man in jenen Tagen mit Rechenressourcen schonend umgehen musste, heutzutage darf das aber nicht mehr vorkommen. Und damit ist der M0s eigentlich schon durchgefallen.

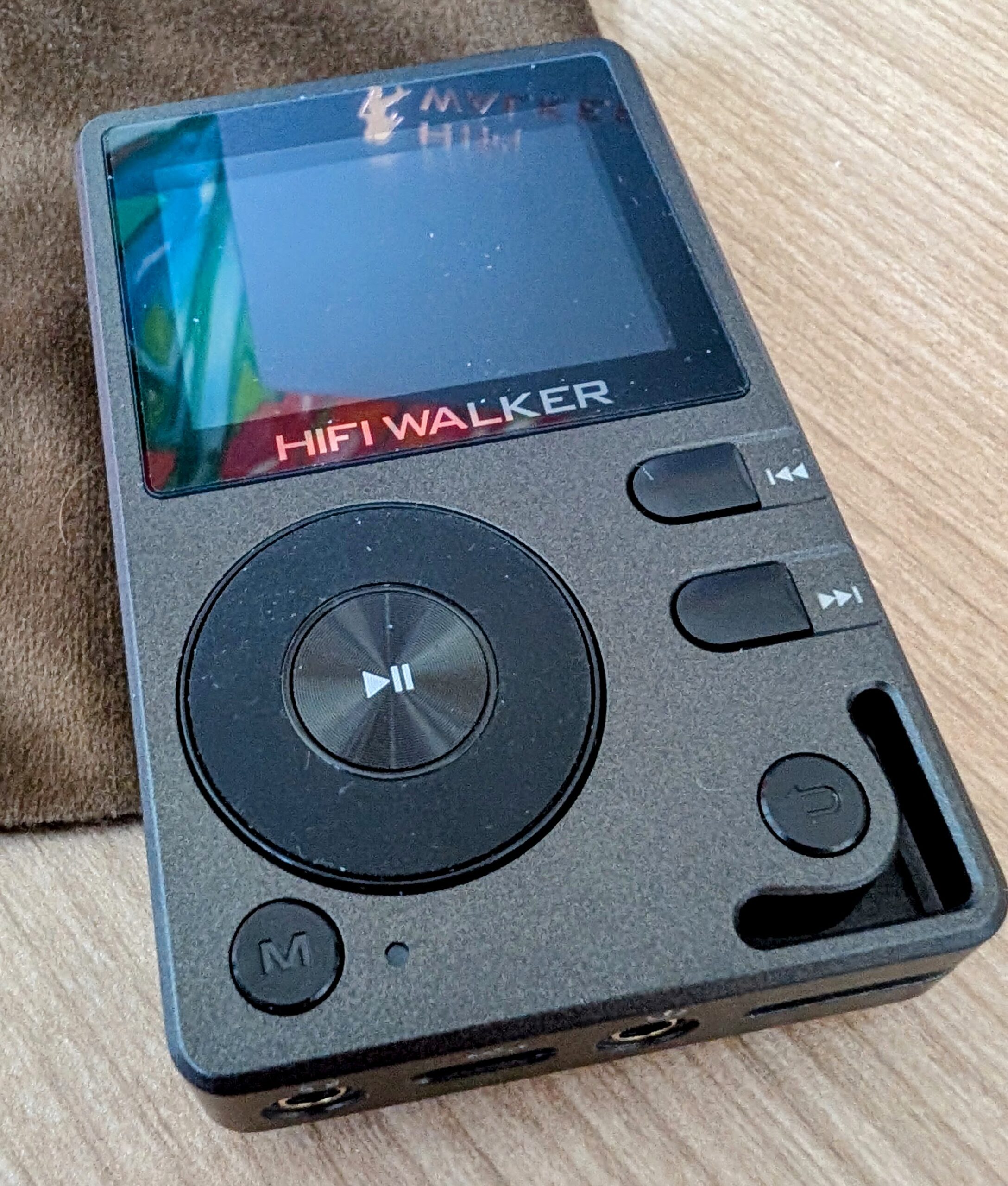

So gut der Player klingt und so gut er auch verarbeitet ist, es gibt dennoch einen weiteren nicht ganz unerheblichen Kritikpunkt: Freilich ist bei so einem kleinen Gerät auch das Display nicht besonders groß – und dadurch entwickelt sich die Touch-Steuerung zu einer recht diffizilen Angelegenheit. Hier bliebe tatsächlich zu hinterfragen, ob nicht ein etwas größeres Gerätegehäuse und zumindest einige weitere mechanische Gerätetasten nicht sinnstiftender gewesen würden.

In Zeiten des Smartphones dürfen die oben genannten Fehler einem MP3-Player schlicht nicht mehr passieren, der Mehrwert des Geräts geht damit völlig verloren. Auch wenn der Player gapless-Wiedergabe beherrscht und die Ordner der Reihe nach abspielt – eine nicht abschaltbare alphabetische Dateisortierung und die absolut unzureichende Anzeige längerer Dateinamen und damit die Verunmöglichung einer sinnvollen Navigation sind nur schwer verzeihlich.

Dabei liefert dieser Player klanglich doch Erstaunliches: Ein guter Kompromiss aus analytischem Sound, den man freilich von einem HiRes-DAC erwarten darf, Tiefe und einem kleinen Quantum Wärme vermag von Anfang an zu gefallen. Schön runde Bässe, authentische Mitten und seidig-schmeichlerische Höhen mit dennoch erstaunlicher Transparenz machen aus dem nur etwas weniger als 40 Gramm schweren Winzling einen wirklich tollen Alltagsbegleiter. Bis heute wird man in der Preisgruppe unter 100,- Euro wohl nur schwerlich einen besser klingenden Digital Audio Player finden, als den M0s.

Um es kurzzufassen: Hardware top – Software flop. Nun steht allerdings in den Sternen, ob die genannten Fehler durch ein zukünftiges Software-Update jemals ausgebügelt werden.

Freilich ist im Zeitalter immer besser werdender Smartphones der Markt mobiler digitaler Musikplayer stark unter Druck, umso beachtlicher, dass sich Shanling an eine grundständiges Makeover des M0 gewagt hat – und so viel Hardware-Qualität zu so günstigem Preis liefert. Auch als Kopfhörerverstärker macht der Player eine hervorragende Figur – FiiO hat dieses zentrale Feature einstmals eingeführt und Shanling setzt diese gute Tradition gekonnt und auf dem technischen Niveau der Zeit fort.

Unverständlich bleibt die wirklich schlechte Bedienbarkeit und die miserable Steuerung. Der Player ist eigentlich ein Geschenk an Audiophile – aber in der Bedienung mangelhaft und der Umgang mit dem Dateisystem ungenügend.