Es muss um das Jahr 2004 gewesen sein, als mir ein guter Freund erzählte, dass er ein offenes WLAN betreibt. Ich habe ihn damals gefragt, ob er das nicht für risikoreich hält, schließlich könne dann ja jeder mit seinem Internetanschluss machen, was er wolle. „Na und? Sollen sie doch.“ war seine Antwort, die mir noch gut erinnerlich ist. Er hat diese Ansicht im Lauf der Zeit freilich überdacht, aber zum damaligen Zeitpunkt hatte er schlicht recht – sog. „Urheberrechtsverstöße“ wurden weiland kaum geahndet und mit meiner Frage hatte ich seinerzeit auch eher volksverhetzende Nazis als filesharende Kiddies im Hinterkopf.

2004, ich installierte gerade ein Sandisk-WLAN-Dongle in den SD-Kartenslot meines Qtec 2020, gab es viele offene WLANs. Wer unterwegs Internet brauchte, musste zwar suchen, wurde in der Regel aber auch fündig. Diese Zeiten sind vorbei: Das liegt im Besonderen daran, dass es eine „Störerhaftung“ gibt, der zu Folge man bei Rechtsverstößen über den eigenen Internetanschluss auch dann haftbar gemacht werden kann, wenn man sie nicht selbst begangen hat, den Internetanschluss aber zur Verfügung stellte. Besonders Abmahnanwälte – dieses Unwesen hat sich inzwischen zur Industrie gemausert – nutzen diese steinalte Gesetzesregelung, um ihr Geschäft voranzutreiben. Und so wurden landauf, landab, die WLAN-Netze gesichtert, um nicht Gefahr zu laufen, Opfer von Anwälten und Contentmafia Film- und Musikindustrie zu werden.

Ich möchte freien Internetzugang und ich kann teilen.

Dabei hatten viele Menschen kein Problem, ihr Internet via WLAN mit anderen – oft völlig Unbekannten – zu teilen. Der Grund hierfür ist, dass es Flatrates gibt, bei denen der Datenverbrauch pauschal abgegolten ist. Und so ist es ja auch bei mir: Von meiner 18 MBit-Anbindung bleiben realistisch 12 bis 14 MBit übrig – eine Bandbreite, die ich selbst dann nicht ausschöpfen könnte, wenn ich mir HD-Videos streamen würde und gleichzeitig Internetradio läuft und jemand surft. Für die Nachbarschaft bleibt immer noch ein Slot, das ist gar kein Problem. Ich kann mein Internet also mit anderen „teilen“ (echtes Teilen ist das ja nicht – mir fehlt ja hinterher nix bzw. ich habe am Ende ja nicht weniger – ich gebe halt was ab) und würde wahrscheinlich noch nicht mal was davon merken. Und wenn ich schlafe oder auf Arbeit bin, schon gar nicht.

Es ist wie mit einem Garten mit Apfelbäumen, die tragen und tragen. Ich esse Äpfel, verarbeite sie zu Kuchen, koche Mus und presse den Saft aus. Aber ich kann den ganzen Reichtum der Bäume gar nicht für mich allein gebrauchen. Jeder, der Äpfel will, soll kommen und nehmen, soviel er essen kann – bis nichts mehr da ist.

Nun habe ich leider keinen Garten – aber ich habe DSL 18000. Und ich kann „teilen“. Und ich freue mich, wenn andere teilen: Im Straßencafé ist offenes WLAN eben so gerne gesehen wie an der Bushaltestelle oder im Wartezimmer des Arztes. Orte, die dadurch mit Internet versorgt werden könnten, indem Bürger ihr WLAN öffnen und anderen etwas von ihrer Bandbreite abgeben. Aber auch meine privaten Gäste haben sich schon mehrfach über Internet gefreut. Denen habe ich dann das Passwort gegeben – aber wäre es nicht viel schöner, einfach sagen zu können: „Willkommen – logg´ Dich ein!“?

Und dann gibt es da die Leute, die aus anderen Gründen auf freies Internet angewiesen sind: Der Schüler, der Student oder der Azubi, der einfach aufs Geld schauen muss und sich kein armdickes DSL leisten kann. Derjenige, dessen Lebensplanung es einfach nicht zulässt, sich mit einem Festnetzvertrag zwei Jahre an einen Anbieter zu binden. Der Geschäftsreisende, der nur ein paar Tage in der Stadt ist, der Hartz-IV-Empfänger, dem die zwanzig Euro im Monat für Internet wehtun. Oder auch einfach nur der Passant, dessen monatliches Mobilfunk-Internet-Volumen gerade aufgebraucht ist und der sich freut, mit einer Geschwindigkeit surfen zu können, die nicht an die Anfangstage der Modems gemahnt. All das wäre kein Problem, gäbe es nicht diese beschissene Störerhaftung.

Freifunk ist mehr als eine elegante Lösung für offenes WLAN – Freifunk ist ein Bürgernetz

Nicht allein ich bin vom Wunsch beseelt, freies Internet zu haben und anzubieten. Lane und Drucker beschrieben die Wissensgesellschaft bereits in den 1960er Jahren. Was beide nicht auf dem Zettel hatten, wusste Marx allerdings schon hundert Jahre zuvor: Technisierung von Wissen dient dem Machterhalt und der Verteidigung derer, die er seinerzeit als Bourgeoisie bezeichnete – den Kapitalisten. Es ging hierbei aber nicht um die Art des Wissens sondern vielmehr um deren (Nicht-)Zugänglichmachung. Heute stimmt die Analyse noch immer – allerdings möchte man in unseren Tagen Marx entgegenen, dass Technik nicht nur den Zugang zu Wissen verhindern sondern ihn sogar erst in der Breite ermöglichen kann, was auch und besonders für das Internet gilt, da hier die Technik nicht allein den Distributionskanal darstellt sonden auch denen das Anbieten eigener (Wissens-)Inhalte ermöglicht, denen die klassischen Distributionsmittel nicht zur Verfügung stehen. Wer eine echte Wissensgesellschaft möchte, muss dafür Sorge tragen, dass Wissen ohne große Hürden für alle zugänglich ist und dass jeder Wissen zugänglich machen kann. Diese Demokratisierung benötigt eine funktionsfähige Infrastruktur, die das Internet sein kann. Der Schönheitsfehler an dieser Betrachtung ist freilich, dass der Internetzugang nicht selten in Händen derer liegt, die sich für den Erhalt der alten Strukturen positionieren. Die Zensur des Internets in China oder dem Iran, die Drosselung des Internets durch einige Provider in Deutschland oder die flächendeckende Internetüberwachung durch die NSA in den USA und Europa sind nur drei Beispiele, die belegen, dass im Internet nur das passieren kann, was den Besitzern und Kontrolleuren dieser Infrastruktur gefällt. Freies Internet ist mehr als Produktionsmittel, Wissen ist mehr als Produktivvermögen.

Das Wissen um diese Mechanismen ist keinesfalls neu, neu ist aber, dass Bürger nunmehr in die Lage versetzt werden, dieser Entwicklung zu trotzen, indem sie gemeinschaftlich eigene Infrastrukturen aufbauen können. Damit nehmen Sie einen kleinen Teil dessen, was Provider als Internet anbieten, in eigene Hände und gestalten ein entsprechendes Netz selbst – ohne Störerhaftung und mit freiem und unzensierten Internet. Jeder kann einen kleinen Teil zu diesem Netz beitragen und jeder ist für diesen kleinen Teil selbst verantwortlich. Freifunk nennt sich die Technik und die bürgerschaftliche Initiative, eine freie Netzinfrastruktur freiwillig und im Ehrenamt aufzubauen. Frei, weil es hier keine Abhängigkeiten von Industrie und Wirtschaft gibt, Funk, weil das Netzwerk auf WLAN-Basis aufgebaut wird. Manche Freifunker organisieren sich in Vereinen, manche Freifunker kommen einfach so zusammen. Sie basteln an einem Netz, mit dem man nicht nur Internet durchreichen, sondern auch eigene Dienste anbieten kann.

Wie funktioniert das?

Wer sich einen WLAN-Router in die Wohnung stellt, der verbindet damit in aller Regel Notebook, Desktop-Computer oder Tablet, aber auch z.B. neuere Fernsehgeräte und Radios mit dem Internet. Prominenteste Funktion dieses Routers ist also, über eine (kurze) Funkstrecke mehrere Endgeräte mit Internet zu versorgen. Diese Router können aber viel viel mehr. Werden sie mit einer speziellen Software versehen, so können diese Router sich auch gegenseitig erkennen und neben der Internetverbindung ein Maschennetz herstellen, in dem jeder einzelne Router weiß, wo die anderen stehen und wie sie erreicht werden. Internetverkehr besteht aus kleinen „Datenpaketen“ und die Router machen untereinander aus, wie die Pakete am besten von A nach B kommen. Da die Router untereinander wissen, wo sie sind und wer gerade „online“ ist, heilt sich das Netz bis zu einem gewissen Grad selbst: Kann ein Paket nicht den direkten Weg von A nach B nehmen, weil auf diesem Weg ein Router ausgefallen, ohne Strom oder kaputt ist, so wird automatisch ein „Umweg“ errechnet.

Das Netz ist dezentral aufgebaut – es kann selbst dann funktionieren, wenn einige Router ausfallen. Über diese Router kann jeder Netzteilnehmer Dienste anbieten, so z.B. FTP, Streaming Media, HTML-Seiten, man kann aber über dieses Netz auch chatten und sogar telefonieren, ohne im Internet zu sein. Dies bedeutet auch, dass jeder einen Netzknoten unterhalten kann, auch dann, wenn er kein Internet zur Verfügung hat. In diesem Fall genügt es, wenn man in der Nähe eines anderen Router ist, dessen Signal empfangen werden kann. Es gibt aber auch Gateways ins Internet. Damit die Routerbetreiber keine Angst vor der Störerhaftung haben müssen, geht der Router aber nicht über den DSL-Anschluss direkt ins Internet sondern über ein sog. „Tunnel“ (virtual private network) und der Internetverkehr läuft über Länder, in denen es keine Störerhaftung gibt. Das sind gar viele, denn den Unsinn mit der Störerhaftung kennt nur und allein der deutsche Gesetzgeber. Dieser Weg wird unter anderem von der fränkischen Freifunk-Community ergriffen, die sich über Spenden freut, weil der Betrieb dieser VPNs kostenpflichtig ist. Dieser Weg bietet ein gutes Maß an Rechtssicherheit für die Freiwilligen, die einen Router betreiben, da der Internetverkehr über den Anschluss des Freifunkers verschlüsselt ins Ausland übertragen wird, wo die Störerhaftung nicht greift (weil sie nicht existiert). Andere Communitys setzen auf einfache Filtertechnik in den Freifunk-Routern, die verhindern soll, dass besonders Filesharer das Netz und die Rechtssicherheit des Freiwilligen belasten. Das ist ein gangbarer Weg, aber dahingehend unattraktiv, dass hier der Router immer mit der aktuellsten Software versehen werden muss und dass man somit nicht einhundertprozentig freies Internet liefert. Ein zusätzlicher Tunnel verbindet diejenigen Freifunk-Router miteinander, die ihre Signale nicht gegenseitig sehen können. Wenn ich über meinen Router A einen Dienst bereitstelle und Router B und C diesen Router direkt sehen können, Router D aber nicht und ein Nutzer will den Dienst über Router D abrufen, so kann diese Strecke über das Internet überbrückt werden, wenn einer der Router A, B oder C mit dem Internet verbunden ist.

Wie mache ich bei Freifunk mit und was kostet das?

Um einen Beitrag zur Erweiterung des Freifunk-Netzes zu leisten, bedarf es eines Routers. So ein Router kostet heute zwischen 15 und 50 Euro, je nach Modell. In der fränkischen Community erfreut sich das Gerät TL-WR741ND großer Beliebtheit, der Router kostet, wenn man ihn günstig kauft, keine 17,- Euro, er bringt eine ordentliche Antenne mit und wenn man es braucht, dann kann man eine bessere Antenne anschließen. Außerdem hat der Router einen recht geringen Energieverbrauch, wenn man etwa fünf Euro Stromkosten pro Jahr rechnet, kommt man gut hin. Ich habe mittlerweile drei dieser Router laufen, keiner davon wird auch nur merklich warm. Diesen Router nenne ich jetzt aber nur mal exemplarisch, unterschiedliche Communitys nutzen unterschiedliche Gerätetypen.

Die Software, die man für den Router braucht, ist quelloffen und frei verfügbar. Sie kann auf den Seiten der jeweiligen Community heruntergeladen werden. Die Software muss nun auf den Router übertragen werden und ersetzt die werkseitige Software. Dabei erlischt die Garantie. Das muss man in Kauf nehmen. Manche Software lässt sich einfacher einspielen, für andere ist Fachwissen vonnöten. Gerne aber hilft jemand von der Community.

Der Kontakt zu Freifunkern aus der Gegend lohnt immer – schon um festzustellen, ob man das Netz mit einem bloßen Router erweitern kann oder ob es einer Verbindung ins Internet via Flatrate bedarf. Man erfährt viel über Technik und wird über die Entwicklungen auf dem neuesten Stand gehalten. Freifunker tauschen sich über spezielle Mailinglisten aus, die man abonnieren kann.

Die Kosten für den Unterhalt eines Freifunk-Knotens sind überschaubar – wenn der Router gekauft ist, fällt der Stromverbrauch kaum mehr ins Gewicht. Aber man sollte sich auch überlegen, regelmäßig einen kleinen Betrag an seine lokale Freifunkgruppe zu spenden, denn VPNs kosten Geld und die Gruppe muss manchmal auch gemeinschaftlich Hardware anschaffen, um besonders exponierte Punkte in der Netzstruktur auszustatten.

Meine persönliche Motivation

Ich möchte noch kurz darlegen, warum ich mich für Freifunk engagiere: Ich bin der Meinung, dass zur Grundversorgung der Zugang zur Gesundheitsversorgung, Wasser, einer adäquaten Wohnung, Strom, Heizung und Bildung gehört. Hierzulande gibt es zudem höchstrichterliche Urteile, die Rundfunk in die Grundversorgung rechnen. Obschon die Politik eine mehr oder minder sinnvolle Breitbandstrategie beschlossen hat, kann der Zugang zu freien Netzen noch nicht als selbstverständlich betrachtet werden – ich will aber meinen Teil dazu beitragen, dass das gelingt. Die in diesem Bereich unternommenen Initiativen seitens des Staates sind mir persönlich viel zu eng am Leistungs- und Produktportfolio der Kommunikationsindustrie und den Dienstleistern orientiert. Ich wünsche mir eine Grundversorgung mit Internet, die nicht dem Diktat der Wirtschaft sondern den Bedürfnissen der Menschen genügt. Auch Menschen mit geringen finanziellen Möglichkeiten, mit wenig technischen Kenntnissen sollen auf das Internet zugreifen können und sich beteiligen. Ich wünsche mir Netzneutralität und ein zensurfreies Internet. Die Nutzung des Internets soll für jeden rechtssicher und jederzeit möglich sein. Das Nutzungsverhalten darf nicht kontrolliert und protokolliert werden. All dies ist derzeit nur teilweise oder gar nicht gewährleistet. Freifunk bietet die Möglichkeit, hier selbst tätig zu werden.

Ich bin so halbwegs in der Lage, mit der Technik umzugehen, ich kann mit den Unterhalt mehrerer Freifunk-Knoten und einen entsprechend breitbandigen Internetanschluss leisten, ich bin in der Lage, meine Ideen zu formulieren und mit Mitstreitern zu kommunizieren. Damit – darüber bin ich mir ebenfalls im Klaren – bin ich privilegiert, es ist nicht nur das Internet, das ich teile sondern auch das Glück, meinen kleinen Beitrag leisten zu können.

Weiterhin will ich mit meinem kleinen Engagement auch zeigen, dass es Alternativen zum vermeintlich kostenlosen Zugang zum Internet durch Service-Provider gibt. Diese Zugänge sind mitnichten kostenlos, die für die Nutzung zu zahlende Währung sind die persönlichen Daten! Und die Nutzung ist sehr oft stark limitiert. Diese Feststellung untermauert Peter Viebig in seinem NZ-Blog nochmal exemplarisch für Nürnberg und rät – wenig überraschend – zu Freifunk. Aus meiner Sicht wäre eine Entscheidung der Stadt Nürnberg zugunsten von Freifunk begrüßenswert gewesen – dass das nicht so gekommen ist, tut der Sache aber keinen Abbruch. Wer sich einmal bei der Bahn oder McDonalds oder an einem anderen kommerziellen Hotspot „eingeloggt“ hat, sieht sich nicht nur mit Bandbreiten- und Zeitlimitationen konfrontiert sondern liefert neben Zugriffen auf das persönliche Surfverhalten auch noch einen Haufen privater Informationen (Name, Mailadresse, nicht selten die eigene Telefonnummer zur „Verifizierung“) ab. Wer da einmal mit einem Freifunk-Knoten verbunden war, der weiß diese echte Freiheit wirklich zu schätzen – auch dann, wenn der seltene Fall eintritt, dass die Performance mal schlechter ist, als bei einem kommerziellem „Kostenlos“-Anbieter.

Hinzu kommt: Dieses „think global, act local“-Ding mache ich mir nicht völlig zu Eigen, weil ich schon ein paar mal feststellen musste, dass der Ansatz durchaus auch reflektierte Zeitgenossen dazu verleitet, die Wirkung ihres lokalen Handelns zu überschätzen. Und dadurch, dass ich ein paar Router aufstelle, verbessere ich in Afrika keine Bildungschancen. Nach einem freundschaftlichen Gespräch wurde mir aber klar, dass ein Handeln auf lokaler, regionaler, möglicherweise kommunaler Ebene durchaus Früchte trägt und das bringt schon ein gewisses Stückchen Zufriedenheit ins Leben. Und immer wenn ich im Netmon sehe, dass einer der von mit aufgestellten Router Traffic durch Clients hat, dann freue ich mich.

Und: Ich bin überzeugt, dass Freifunk zu einer besseren, schöneren und friedlicheren Nachbarschaft beiträgt. Wenn man sieht, dass es in näherer Umgebung Menschen gibt, die zum Engagement und zum Teilen bereit sind, ist das auch ein kleiner Beitrag im Viertel, der zeigt, dass sich Nachbarn nicht einfach nur wurscht oder gar lästig sind.

Ein Appell

Ich bin mir bewusst, dass dieser Artikel auch von Menschen gelesen wird, die gerne eine derartige Initiative unterstützen würden, aber technisch dazu nicht in der Lage sind. Dennoch kann jeder helfen, Freifunk bekannter zu machen und das Netz engmaschiger zu gestalten.

Folgendes kann jeder tun:

- Ihre Freifunk-Community freut sich immer über Spenden. Auch kleine Beiträge helfen.

- Werden Sie „Router-Pate“: Spenden Sie Router an Freifunker, diese werden dann an Institutionen installiert oder an Personen abgegeben, die sich keinen Router leisten können. Bitte sprechen Sie aber vorher mit Freifunkern ab, welche Geräte gebraucht werden. Nicht jeder Router eignet sich für Freifunk.

- Sie haben ein besonderes Talent? Sie sind gut im Bereich Marketing und Werbung, sie können Plakate, Aufkleber, T-Shirts drucken, einen Infostand organisieren, Pressemeldungen verfassen,…? Helfen Sie mit!

Aber auch Politiker, Leiter und Entscheider im Bereich der Wohlfahrtspflege, Bildung, NGOs und NPOs, Verwaltung, Wohnungswirtschaft, Kirche… können zum Netzausbau beitragen. Nutzen Sie Freifunk in Ihrer Einrichtung und gewähren Sie ihren Nutzern, Klienten und Kunden einen freien Internetzugang. Damit helfen Sie, das Netz zu vergrößern. Informieren Sie Nutzer, Klienten und Kunden über Freifunk und animieren Sie sie, mitzumachen. Hat Ihre Immobilie hohe Türme oder andere bauliche Besonderheiten? Bieten Sie Freifunkern aus Ihrer Nähe die Möglichkeit, ihre Immobilie zur Vergrößerung des Netzes zu nutzen. Zum Win-Win-Effekt gehört nicht nur das Angebot freien Internets sondern auch die Förderung bürgerlichen Engagements.

Zuletzt (und besonders wichtig): Helfen Sie mit, Freifunk bekannt zu machen. Informieren Sie ihre Kollegen und Kooperationspartner über Freifunk. Geben Sie Infomaterial – gerne auch diesen Text – weiter!

tl;dr

Es gibt einen tollen, kurzen Freifunk-Film, der im Wesentlichen alles in 90 Sekunden darstellt:

Webadressen: Eine Übersicht über Freifunk und die Freifunk-Communitys gibt es unter freifunk.net. Zu den fränkischen Freifunkern geht es mit freifunk-franken.de. Ich möchte an dieser Stelle auch kurz auf das Blog der Potsdamer Freifunker verweisen, dort sind einige Projekte sehr schön illustriert und man gewinnt einen Eindruck davon, wie viel Spaß die Beschäftigung mit der Technik machen kann.

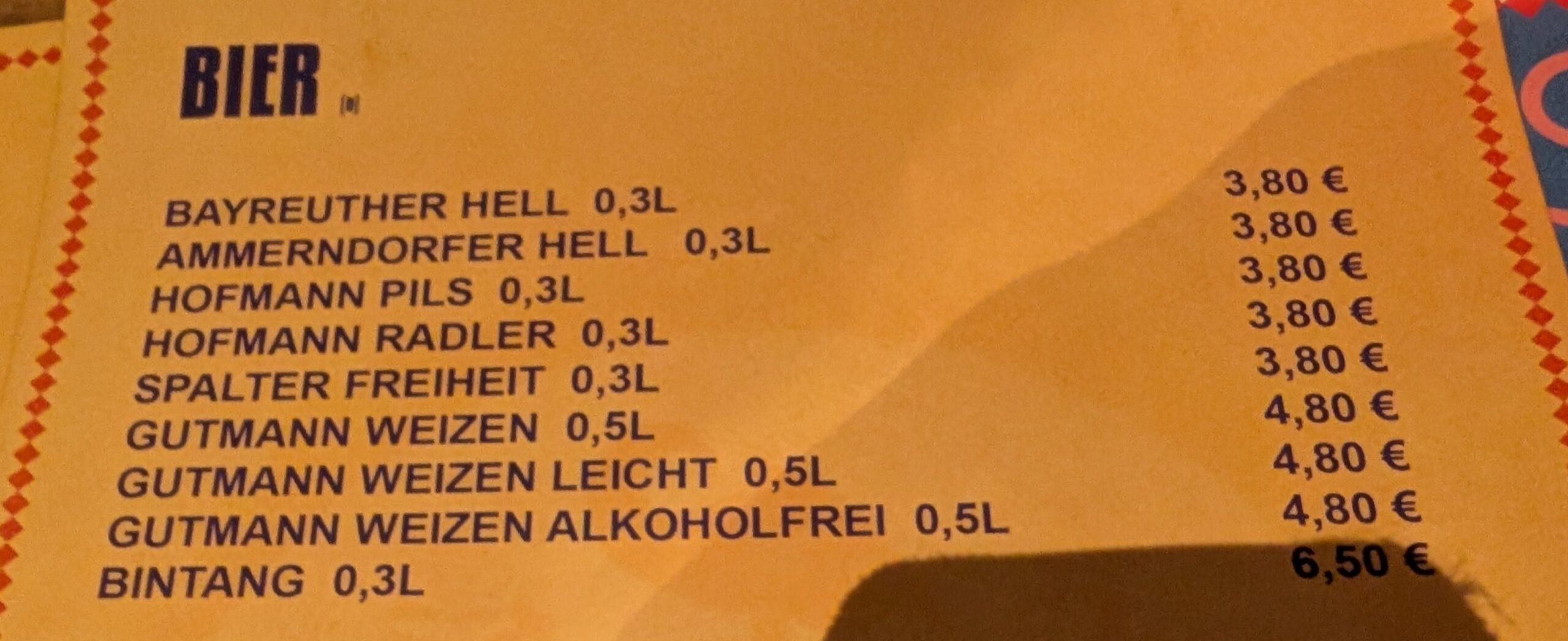

Kommen wir zuerst einmal zum Thema Tradition und Schankmenge: Das Seidla (abgeleitet vom „Seidel“, einem alten Hohl-Volumenmaß, ursprünglich lat. situla, Eimer), also der Halbliterkrug, fasst, wie bereits mehrfach erwähnt, einen halben Liter Bier. Dieser halbe Liter ist die in Franken übliche Schankmenge für Bier. Im altbayerischen Raum ist sie neben der Maß, also einem Literkrug als sog. „Halbe“, die auf die bayerische Liter-Schankmenge direkt Bezug nimmt, ebenfalls sehr verbreitet. Die Maß enthielt als Hohlmaß in Bayern ursprünglich 1,069 Liter, in Franken hingegen 1,17 Liter Bier, erst 1871 wurden diese Maße zugunsten des metrischen Systems auf einen Liter vereinheitlicht. Damit gibt es hierzulande aus der jüngeren Tradition begründet zwei gültige Schankmengen für Bier, den halben Liter und den Liter. Ähnliches gilt im Übrigen auch für den

Kommen wir zuerst einmal zum Thema Tradition und Schankmenge: Das Seidla (abgeleitet vom „Seidel“, einem alten Hohl-Volumenmaß, ursprünglich lat. situla, Eimer), also der Halbliterkrug, fasst, wie bereits mehrfach erwähnt, einen halben Liter Bier. Dieser halbe Liter ist die in Franken übliche Schankmenge für Bier. Im altbayerischen Raum ist sie neben der Maß, also einem Literkrug als sog. „Halbe“, die auf die bayerische Liter-Schankmenge direkt Bezug nimmt, ebenfalls sehr verbreitet. Die Maß enthielt als Hohlmaß in Bayern ursprünglich 1,069 Liter, in Franken hingegen 1,17 Liter Bier, erst 1871 wurden diese Maße zugunsten des metrischen Systems auf einen Liter vereinheitlicht. Damit gibt es hierzulande aus der jüngeren Tradition begründet zwei gültige Schankmengen für Bier, den halben Liter und den Liter. Ähnliches gilt im Übrigen auch für den