[Trigami-Review] Wie kommt man dieser Tage, da das Downloaden von Musik aus Quellen wie BitTorrent etc. verboten ist und man bei legalen Downloaddiensten entweder ein kleines Vermögen für Songs hinblättert oder aber die Nutzung der gekauften Musik dank digital rights management keinen Spaß macht, denn günstig zu legaler, DRM-freier Musik?

Man kann, das ist legal, die Musik aus dem Radio aufnehmen. Zu Kindertagen in den 80ern funktioniete das mit dem Radiocassettenrecorder und der Pausetaste desselben. Wir erinnern uns: Das Ergebnis war selten perfekt und die Prozedur war zeitaufwändig. Heute könnte man das mit einer entsprechenden Software und dem Internetradio bewerkstelligen, doch auch hier sind Nachteile zu erwarten, denn die Titel werden selten sauber getrennt und noch viel seltener sauber getagged. Manuelles Nachpflegen ist notwendig und das braucht gut und gerne genau so viel Zeit wie das Ding mit dem Radiorecorder und Bayern 3. Außerdem muss der Rechner Tag und Nacht laufen, um ein halbwegs ordentliches Ergebnis zu bekommen und man zeichnet zwangsläufig erstmal jeden Mist auf – die Festplatte ist fix voll, aber das, was an interessanter Musik hängenbleibt, rechtfertigt den zu betreibenden Aufwand kaum. Songs selber von Webradiostreams aufzuzeichnen ist – das weiß jeder, der es mal versucht hat – recht inconvenient.

Doch es gibt nichts, was sich nicht irgendwie outsourcen lässt. Das mit dem Internetradio-Aufzeichnen muss man nicht selbst tun (das ist auch nicht sinnvoll – für das Geld, dass so ein selbstgezimmerter Server in der eigenen Butze im Jahr Strom saugt, würden ein Haufen Limited-Edition-Alben rausspringen und wie gesagt, man saugt sich jeden Schrott auf die eigene Platte), das erledigt ein Dienst namens ZEEZEE für ein paar Euro im Monat. Wie aber funktioniert das? ZEEZEE ist erst mal nichts anderes als ein Onlineportal, dass eine recht komfortable Musiksuchfunktion bereit hält. Über diese Suchfunktion kann man recht praktisch eingrenzen was man will. Hinter jedem Song und Album, das gelistet ist, findet sich ein kleiner Aufnahmebutton. Wenn man den drückt, fliegt der entsprechende Song auf eine Art „Haben-will“-Liste. Und wenn er in einem der zahllosen Internetradiostreams, die ZEEZEE empfängt, läuft, fliegt der Song auf die eigene Platte. Auf die eigene Platte? Das ist nicht ganz richtig und nicht ganz falsch – wer sich bei ZEEZEE registriert, der bekommt beim Kooperationspartner SpaceCo in Waiblingen eine Art Mini-Webspace zur Verfügung gestellt. Und darauf werden dann die gewünschten Songs oder Alben aufgezeichnet. Als MP3 – mit einer minimalen Bitrate von 128k. Das Ergebnis ist also immer hörbar – aber nicht immer „audiophil“. Die meisten Songs kommen übrigens im 192k – das ist durchaus ok.

Doch es gibt nichts, was sich nicht irgendwie outsourcen lässt. Das mit dem Internetradio-Aufzeichnen muss man nicht selbst tun (das ist auch nicht sinnvoll – für das Geld, dass so ein selbstgezimmerter Server in der eigenen Butze im Jahr Strom saugt, würden ein Haufen Limited-Edition-Alben rausspringen und wie gesagt, man saugt sich jeden Schrott auf die eigene Platte), das erledigt ein Dienst namens ZEEZEE für ein paar Euro im Monat. Wie aber funktioniert das? ZEEZEE ist erst mal nichts anderes als ein Onlineportal, dass eine recht komfortable Musiksuchfunktion bereit hält. Über diese Suchfunktion kann man recht praktisch eingrenzen was man will. Hinter jedem Song und Album, das gelistet ist, findet sich ein kleiner Aufnahmebutton. Wenn man den drückt, fliegt der entsprechende Song auf eine Art „Haben-will“-Liste. Und wenn er in einem der zahllosen Internetradiostreams, die ZEEZEE empfängt, läuft, fliegt der Song auf die eigene Platte. Auf die eigene Platte? Das ist nicht ganz richtig und nicht ganz falsch – wer sich bei ZEEZEE registriert, der bekommt beim Kooperationspartner SpaceCo in Waiblingen eine Art Mini-Webspace zur Verfügung gestellt. Und darauf werden dann die gewünschten Songs oder Alben aufgezeichnet. Als MP3 – mit einer minimalen Bitrate von 128k. Das Ergebnis ist also immer hörbar – aber nicht immer „audiophil“. Die meisten Songs kommen übrigens im 192k – das ist durchaus ok.

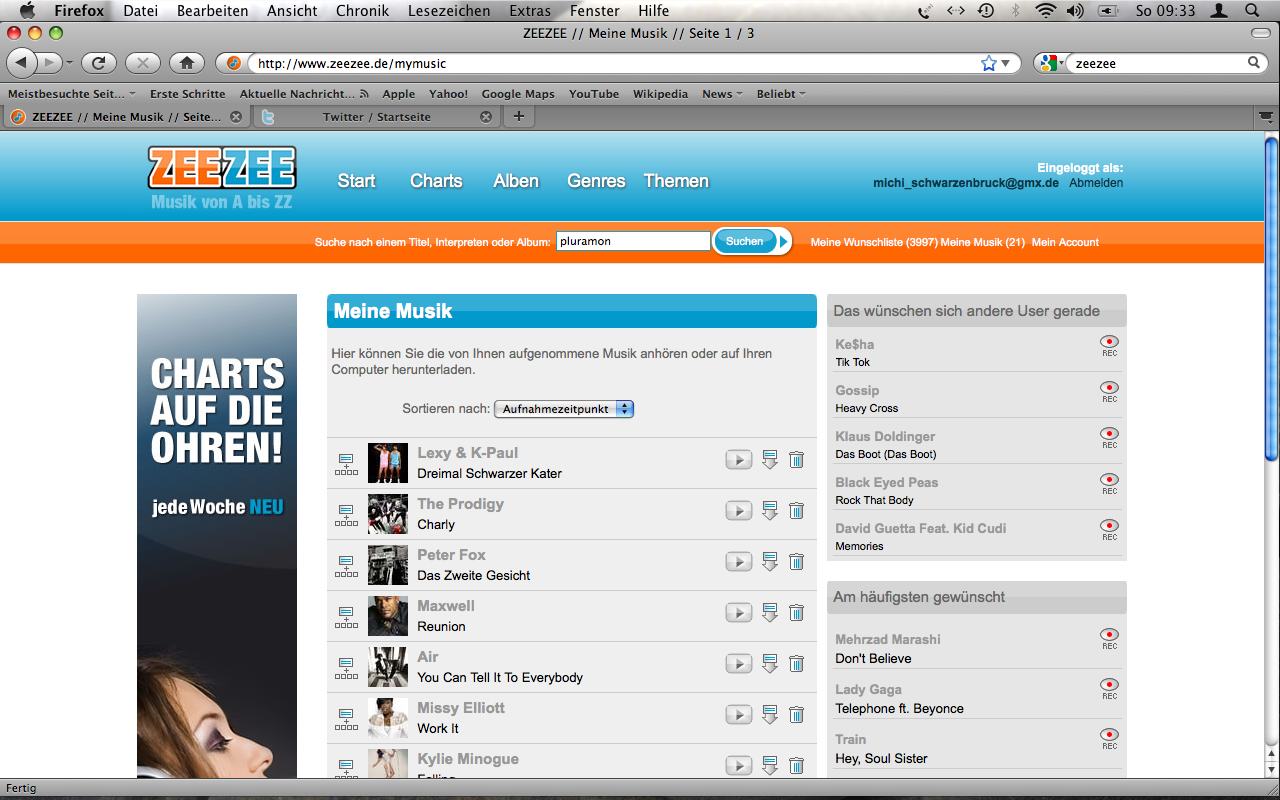

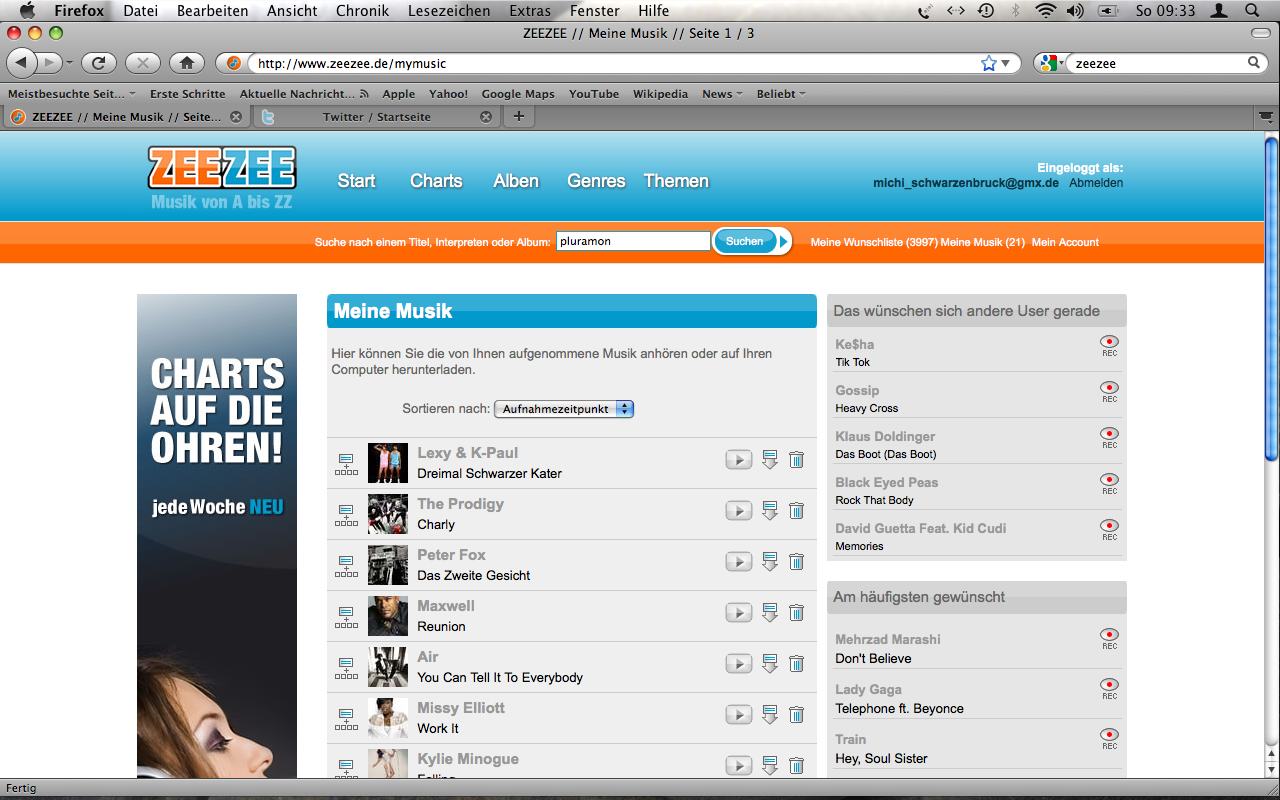

Die herutergeladenen Songs werden mit Interpret, Titel, Album und Tracknummer sauber getagged. Sobald die Songs da sind, lässt sich das auf der ZEEZEE-Webseite einsehen. Hier steht eine Rubrik „Meine Wunschliste“ mit den angeforderten und eine Rubrik „Meine Musik“ für die zum Download bereitgehaltenen Songs zur Verfügung. Alternativ bekommt man einmal am Tag einen Reminder per Mail.

Auf dem nebenstehenden Screenshot (ein Klick vergrößert das Bild) lässt sich die Qualität des Audiomaterials und des Taggings gut erkennen. So lassen sich die Dateien gut sortieren und archivieren.

Weniger komfortabel ist allerdings die Download-Funktion. Im besten Paket lassen sich auf der virtuellen Festplatte bis zu 250 Titel ablegen. Herunterladen all dieser Dateien „en bloc“ ist aber nicht möglich, es lassen sich nämlich jeweils nur zehn Musikstücke, gefasst in einer zip-Datei, herunterladen. Bei hundert Dateien müssen jeweils zehn „Zehnerblöcke“ manuell markiert und die zip-Files dann heruntergeladen werden. Praktischer wäre zweifelsohne, wenn man sich alles auf der virtuellen Festplatte per Klick ziehen könnte, denn man muss, des begrenzten Speichers wegen, schon darauf achten, dass nicht zu viele Songs darauf liegenbleiben. Wenn ich die Songs herunterlade, werde ich gefragt, ob die Songs gelöscht werden sollen, nachdem ich sie gezogen habe. Das ist eine gute Idee, funktioniert aber technisch nicht. Ein wertvolles Feature bietet der Downloadbereich: Man kann die Songs von der virtuellen Festplatte bereits über den Browser vorhöre, kann diese bei Nichtgefallen löschen und muss diese dann nicht mit herunterladen.

Wenn ich also die Lieder fertig zum Übertragen auf den mp3-Player haben möchte, muss ich sie markieren, herunterladen, vom virtuellen Speicher löschen und auf meinem Rechner entpacken. Das ginge einfacher, besser.

Kommen wir von der Technik zu Musik: Über die durchaus komfortable Suchfunktion, das habe ich ja schon angedeutet, lässt sich eine Menge finden. Die Reviews der vorgestellten Alben sind gut, zu vielen Interpreten finden sich interessante Hintergrundinformationen und vollständige Diskogrphien. Zu manchen Interpreten findet sich zwar kein Text aber ein Foto. Schnell hat man eine gute Auswahl an interessanten Songs und Alben zusammengeklickt – auch weil das System passende andere Interpreten und Bands vorschlägt. Ich habe mich ein bisschen auf der Seite umgesehen und schon hatte ich zweitausend Titel auf meiner Wunschliste.

Spannend ist nun: Was bekomme ich davon tatsächlich. Die Antwort ist einfach: Alles, was bei den Webradios gespielt wird, kann ich bekommen. Die entscheidende Frage lautet: Was spielen die Webradios? In der FAQ von ZEEZEE findet sich eine verblüffend ehrliche Antwort:

Je nachdem wie aktuell die von Ihnen gewünschten Songs sind, werden diese mehr oder weniger häufig im Radio gespielt.

Grundsätzlich sind wir bestrebt, die redaktionell aufbereiteten Musiklisten (Charts, Alben-Neuvorstellungen, Genres, Themen) zeitnah zu finden. Bei der Übernahme von Titeln aus der freien Suche, mit Informationen über mehrere Millionen Songs, können wir keine Garantie für die Erfüllung der Wünsche übernehmen, da hierbei häufig auch „Raritäten“ gefunden werden, die naturgemäß sehr selten, oder überhaupt nicht im Webradio gespielt werden.

Das bedeutet im Klartext: Wer gerne aktuelle Charts oder „das Beste der 70er, 80er, 90er und die Hits von heute“ hört, hat gute Chancen, bei ZEEZEE schnell an seine Musik zu kommen. Wer einen etwas exklusiveren Musikgeschmack hat, der wartet – und bekommt bei weitem nicht alle Wünsche erfüllt. 2000 Songs habe ich auf der Wunschliste – die ersten hundert waren in 15 Stunden da – ab diesem Zeitpunkt hieß es, sich in Geduld zu üben.

Gut, das mit den „Raritäten“ würde ich nicht so sehen – die Alben von Air haben sich huderttausendfach verkauft, Hank Mobley ist im Jazz eine feste Größe und auch die Hed Kandi-Compilations erfreuen sich rund um den Globus größter Beliebtheit. Hier mal einen Song zu erwischen – ich habe das getestet – ist reine Glückssache. Und hier sind wir beim eigentlichen Problem: Auch wenn es nicht viel ist, so zahlt man doch Geld für den Dienst. Und wenn ich Geld dafür bezahle, darf sowas eigentlich nicht vom Glück abhängen. Der Claim von ZEEZEE lautet immerhin „Musik von A bis ZZ“.

Der Dienst hat noch einen schweren Fehler: Von zehn zufällig ausgewählten, mitgeschnittenen Songs wiesen vier (sic!) am Anfang jeweils eine bis sechs (!) Sekunden der letzten Takte eines anderen Lieds auf, waren also nicht sauber geschnitten. Schade. Denn händisch im Soundeditor will ich sie nicht nachschneiden und so unsauber aufgenommene Songs archiviere ich auch nicht. 40% Ausschuss also, die man gleich ins Delete-File ziehen kann. Mit diesem wirklich schweren Makel muss man bei ZEEZEE leben.

Die Usability des Portals ist ausgezeichnet, man kann sofort loslegen. Auswahlfenster und Menüs sind logisch strukturiert, alles funktioniert per Klick, die Seiten updaten sich selbst. Bei der Nutzung von ZEEZEE stehen keine Schwierigkeiten an – das Portal ist richtig gut gemacht.

ZEEZEE bietet dem User eine einface und transparente Tarifstruktur an. Im „EASY“-Tarif kann man den Dienst sechs Monate lang kostenlos testen und sich mit der Oberfläche vertraut machen. Hier kann man sich die Songs der ZEEZEE TOP 20-Charts herunterladen und bekommt einen virtuellen Speicher für 50 Songs. Im etwas besseren Tarif „EXPRESS“ reicht der Speichplatz für 250 Songs, genau wie in der „STAR“-Variante, in der es neben der uneingeschränkten Suche auch redaktionell aufbereitete Listen gibt, bei denen Songs gewählt werden können. „EXPRESS“ ist für 4,49 Euro im Monat zu bekommen, „STAR“ ab 6,99 Euro.

Fazit: ZEEZEE ist ein innovativer Dienst, der auf der cleveren Idee basiert, einen Recorder für Webradios möglichst hochintegriert zu automatisieren. Die Site ist übersichtlich und gepflegt, der Dienst kann plattformübergreifend genutzt werden. Tonqualität und Tagging der bereitgestellten Songs können überzeugen. ZEEZEE ist für Menschen mit exklusivem Musikgeschmack nicht geeignet. Der Dienst produziert etliche unsauber geschnittene Songs.

Vor- und Nachteile im Überblick:

Pro

- externer Webradiorecorder – eine clevere Idee

- gute redaktionell aufgearbeitete Inhalte

- einfache und intuitive Bedienung

- kein DRM, die Songs dürfen behalten werden

- Nutzung legal

- gute Tonqualität und gutes Tagging der Songs

- günstige und transparente Tarife

Contra:

- Audiotracks oft nicht richtig geschnitten, hohe Makulaturquote

- unkomfortabler Download

- man bekommt nicht zwingend, was man sich wüncht – ungeeignet für Leute mit Musigeschmack abseits der Charts