Nur ungern erinnere ich mich an den Betrag, den ich für meinen ersten iPod mit 40GB Festplatte ausgegeben habe. Das ist etwas mehr als zehn Jahre her (und schmerzt im Prinzip heute noch). Besonders lang hat dieses Apple-Gerät auch nicht gehalten, aber es war angehm groß. Über die Jahre hatte ich dann noch mal einen iPod und einen Player von iRiver, Musik hörte ich unterwegs aber meißtens mit dem Handy.

Seit einem Jahr bin ich damit allerdings nicht mehr so recht zufrieden, denn mein Handy nimmt leider keine externe Speicherkarte – und damit ist der Platz knapp. Außerdem bin ich vom Telefon – trotz oder gerade wegen des ganzen „beats“-Gedönz – klanglich nicht begeistert. Im Jahre des Herren 2014 beschloss ich also, mir einen MP3-Player zu kaufen (ein Anachronismus zweiter Güte, ich weiß).

Für die Urlaube sollte es ein kleines, nettes Gerätchen werden, das nicht allzu teuer ist und viel Speicher mitbringt. Viel Speicher ist mir besonders wichtig, weil ich ja nicht nur einiges an Musik mitnehmen möchte, sondern auch Hörbücher, Hörspielserien und Podcasts. Die Wahl fiel auf das Gerät „Clip Zip“ des (wohl eher von Speicherkarten und Festplatten bekannten) Herstellers SanDisk. Den Clip Zip gibt es wahlweise mit 4 GB oder 8GB internem Speicher und der Player verwaltet zusätzlich bis zu 32 GB micro-SD-Karten – knappe 40 GB sind eine Größe, die also dem iPod von vor zehn Jahren entsprechen (wenn auch etwa um das zehnfache billiger). Seit Februar nenne ich also den SanDisc-Player mein Eigen. Zu seinen Vorzügen zählt neben der geringen Größe der recht langlaufende Akku und ein mehr als akzeptabler Klang. Zudem gibts noch ein UKW-Radio und eine Aufnahmefuktion vom Radio und eine Diktiergerätefunktion. Wo viel Licht ist, ist freilich auch Schatten: Die Firmware des Clip Zip ist für meine Begriffe ziemlich buggy: Der Player neigt hin und wieder zu unvermittelten Abstürzen; noch nervtötender ist aber, dass er mit längeren Datei- und Ordnernamen nicht gut umgehen kann und dann werden Ordner mit Zahlen umbenannt und die Reihnenfolge ist im Dateibrowser im Eimer.

Was mich aber am meisten gestört hat, ist, dass der Player nur microSD-Karten bis maximal 32GB mountet. Das ist in meinen Augen eine etwas unsinnige Limitation, besonders wenn man sich vor Augen hält, dass eine 64 GB microSD-Karte kaum mehr als 30 Euro kostet.

Ihr ahnt es – für die beschriebenen Probleme gibt es eine überraschend einfache und komfortable Lösung: Rockbox. Rockbox ist ein alternatives, freies Betriebssystem für MP3-Player, dass – wenn es die Hardware zulässt – den vollständigen Funktionsumfang des Geräts nutzbar macht und sogar ermöglicht, das Original-Betriebssystem neben Rockbox zu booten. Rockbox bietet für den Clip Zip im wesentlichen folgende Features:

- Das System greift in das Energiemanagement des Players ein, der Akku hält etwas länger durch.

- Mit Rockbox lassen sich auch 64 GB große Speicherkarten am Clip Zip verwenden – man muss sie nur in FAT32 formatieren, dazu später mehr.

- Der Dateibrowser von Rockbox ist einfach, schlicht und funktional – und soweit ich das gesehen habe auch fehlerfrei.

- Es existieren vielfältige Einstellungen – man kann seinen Player bestens customizen.

- Für Blinde und Sehbehinderte gibt es eine Sprachausgabe – auch für sie wird der Player bedienbar.

Es gibt also etliche gute Gründe, aus seinem Clip Zip einen Rockbox-Player zu machen. Dagegen sprechen letztlich nur zwei Gründe, die gegen die Vorteile abgewogen werden wollen: Zum einen verliert man mit der Modifikation die Garantie des Players. Zum anderen besteht bei Modifikationen dieser Art immer ein gewisses Restrisiko, das Gerät zu „bricken“, es also – im Zweifelsfall vollständig und irreversibel – zu zerstören. Daher gilt auch hier, was ich in solchen Fällen immer schreibe: Ich übernehme für das Gelingen der nachfolgenden Anleitung, ihre Fehlerfreiheit und Umsetzbarkeit keine Garantie, auch nicht für daraus resultuierende Schäden. Wer die Modifikation durchführt, der tut dies ausdrücklich auf eigene Gefahr!

Die Zutatenliste für den Firmwaretausch nach obigem Vorgehen ist nicht allzu lang: Neben dem eigentlichen Player „Clip Zip“ und dem USB-Kabel braucht man eine 64GB-micro-SD-Karte (ich habe diese grauen mit dem roten Streifen von SanDisk genommen, funktioniert einwandfrei). Zudem braucht man als Software das Rochbox-Utility und eine spezielles Firmware-Release (die 2012er Firmware clpza.bin, der Installer hält hier aktuelle Downloadquellen bereit). Außerdem brauchen Windows-Nutzer noch ein Fornatierungstool, den FAT32 Formatter. Zu dieser Zutatenliste folgt nun – im November 2014 – eine Anmerkung: Mir scheint, dass man den Clip Zip auslaufen lässt und das Modell nun gegen den Player „Clip Sport“ austauscht, das sehr ähnlich aussieht, aber wohl nicht baugleich ist. Für den Clip Sport kenne ich nun kein Rockbox-Release, aller Voraussicht nach wird wohl auch keines kommen. Man kann den Clip Zip aber noch bekommen, entweder ist er bei lokalen Händlern noch in stock, oder aber man holt sich ein Refurbish-Gerät (über die allseits bekannten internationalen Handelsportale). Erst letzte Woche habe ich mir einen refurbished-Player geklickt, die 4GB-Variante kostet etwas mehr als 20 Euro, die 8GB-Variante etwa 30 Euro. Mein zweiter Player kam aus Schottland und ist von der Qualität her perfekt. Der Unterschied zur Neuware? Die refurbished-Player sind als solche gekennzeichnet, sonst konnte ich keinem feststellen.

Sansa Clip Zip – oben ein Refurbish-Gerät aus Schottland, unten Neuware.

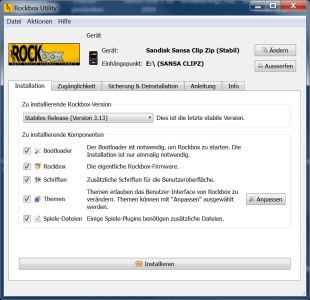

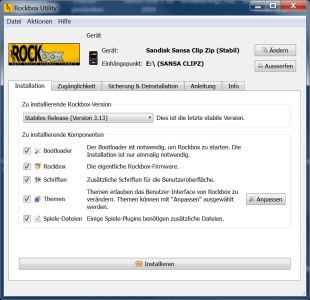

Zuerst einmal muss der Player vollständig aufgeladen werden. Währenddessen kann man schon mal die Software runterladen. Nun wird das Rockbox-Utility entpackt und gestartet, dann der Player angeschlossen. Das sieht (unter Win7) ungefähr so aus:

Screenshot des Rockbox Utility

Wenn das Gerät sauber erkannt ist, ist alles in Ordnung. Wer fürs Internet einen Proxy verwendet, muss den im Rockbox Utility noch schnell nachkonfigurieren, die Software lädt nämlich aktuelle Pakete nach. Ich habe – Speicher bringt der Clip Zip ja genug mit – alle Komponenten und Themes installiert, bei den Themes und den Spielen lassen sich ggf. noch ein paar Kilobyte sparen, wenn man das wirkich möchte. Mit einen Klick auf „Installieren“ beginnt die Installation, bei der eine Original-Firmware noch manuell nachgeladen werden muss. Wo die jeweils benötigte Firmware zu finden ist, sagt das Programm, man muss lediglich den Download per Hand anstoßen und dem Utility dann sagen, wohin die Datei gespeichert wurde – das ist eigentlich ganz einfach. Der Player legt bei der Installation ein paar Neustarts hin – nicht irritieren lassen… Während des Installationsvorgang darf der Payer unter keinen Umständen abgeschaltet oder von Rechner getrennt werden.

Ist der Vorgang beendet, wird der Player automatisch als Wechseldatenträger erkannt. Wenn man nun nich eine Speicherkarte in den Slot schiebt, werden zwei Wechseldatenträger gemounted, nun kann der Player mit Musik in Ordnern und Unterordnern befüllt werden. In der Rockbox-Installation ist bereits eine Ordnerstruktur vorgegeben, diese hat aber eher Vorschlagscharakter, kann also nach Belieben geändert werden. Der Player wird nun mit Musik befüllt und schon kann er genutzt werden. Alles paletti.

Alles paletti? Nun, es bleibt die 64GB-Speicherkarte, die noch FAT32-formatiert werden will: Rockbox nutzt nur Wechselmedien in dieser etwas altertümlichen Formatierung. Windows wiederum möchte Wechselmedien nur bis 32GB mit FAT32 formatieren. Was also ist zu tun? Die oben erwähnte Software Fat32Formatter (Achtung, es git unterschiedliche, bitte dem Link folgen) macht den Job. Die Datei muss in ein bestimmtes Verzeichnis extrahiert werden, sa dass die Datei „fat32format.exe“ ausführbar ist.

In der Kommandozeile wird dann der entsprechende Wechseldatenträger formatiert:

cmd

fat32format <Laufwerksbuchstabe der gemounteten Speicherkarte>:

Fertig. Wichtig ist freilich, dass man den richtigen Laufwerksbuchstaben verwendet und nicht versehentlich eine Platte formatiert, die man anderweitig nutzt.

Nach mehr als einem Monat Rockbox muss ich sagen: Ich bin richtig zufrieden: Rockbox liefert vielseioteige Klangeinstellungsmöglichkeiten, die Bedienung ist logisch und klar strukturiert und ich habe einen Player mit über 70GB Fassungsvermögen in der Tasche. Aus meiner Sicht hat sich die Modifikation gelohnt. Wer sich mit der Bedienoberfläche erst einmal theoretiosch vertraut machen möchte und eine detaillierte Installationsanleitung benötigt, findet eine äußerst ausführlue Bedienungsanleitung im Netz.

Noch Fragen? Höchstens, wie beim Clip Zip mit Rockbox die Tastensperre gesetzt und wieder gelöst wird: Das geht nur, wenn man die „Zurück-Taste“ links oberhalb des Steuerkreuzes und die „Auswahltaste“ gleichzeitug drückt. Viel Spaß!