Was? Schon wieder eine Rezension über ein Raddy-Radio? Ja, denn der Hersteller Raddy (das ist die Radiosparte des Funktechnikherstellers Radioddity) liefert für knapp unter 100,- Euro ein kompaktes Gerät, das mit wahnsinnig vielen Features ausgestattet ist.

In Deutschland ist das Radio seit Mai 2024 in verschiedenen Shops verfügbar, es lohnt sich also, einen genaueren Blick auf diesen interessanten, brandneuen Weltempfänger zu werfen.

Und um das dem Test voranzustellen – es gibt zwei für mich sehr interessante Features, die mich bewogen, dieses Gerät zu besorgen und darüber zu schreiben: Zuerst einmal ist das RF757 mein erstes per App steuerbares Radiogerät; ich bin einfach ein neugieriger Mensch und möchte herausfinden, ob die App-Steuerung einen echten Mehrwert für mich bringt. Und zum anderen interessiert mich die Aufnahmefunktion. Meine anderen Kurzwellenradios verfügen leider nicht über eine solche, um ehrlich zu sein werde ich sie wohl auch nicht oft benötigen, aber gelegentlich hätte ich es schon interessant gefunden, einfach auf “Record” zu drücken und das ein- oder andere Empfangserlebnis aufgezeichnet zu haben. Diese Lücke soll dieses kompakte Radio nun also schließen.

Kommen wir aber zuerst einmal zu den wichtigsten technischen Daten. Folgende Frequenzbereiche werden empfangen:

UKW: 87.5-108 MHz sowie 64.0-108 MHz, mono und stereo

VHF/UHF: 25.0-999.0 MHz, FM

MW: 520-1710 kHz sowie 522-1710 kHz AM im 9 kHz / 10 kHz-Raster

KW: 3.2-30.0 MHz, AM, Raster 0.005MHZ

AIR-Band: 118.0-138.0 MHz, AM

Weather Band: 162.400-162.550 MHz, FM (hat hierzulande keine Relevanz)

Mit einem Gesamtgewicht von etwa 250 Gramm inkl. Akku ist das Radio relativ leicht. Es verfügt über einen 3,7 Volt-Standardakku (Rundzelle) mit 2500 mAh Kapazität, der problemlos getauscht werden kann. Das schätze ich sehr, denn wer seine Radios oft und gerne verwendet, wird früher oder später mit einem Kapazitätsverlust des Akkus konfrontiert sein. Hier schnell und günstig standardisierten Ersatz beschaffen zu können, ist ein echtes Feature (und sollte, Stichwort “geplante Obsoleszenz”, eigentlich selbstverständlich sein – ist es aber leider nicht!).

Geladen wird das Radio per USB-C, das empfinde ich ebenfalls als einen Vorteil. Allerdings (wie so oft bei Geräten chinesischer Provenienz) ist die USB-C-Buchse nicht ganz standardgerecht ausgeführt – das Gerät akzeptiert nur einen Ladestrom von 1 A (werden potentere Ladegeräte angeschlossen, lässt sich der Akku nicht aufladen; ich finde, das sollte man wissen, um nicht einfach mit seinem aktuellen Handylader in den Urlaub zu fahren und dann das Radio nicht laden zu können).

Zu den Funktionen, die man bei so einem Gerät immer häufiger antrifft, gehört, dass das Radio auch als Bluetooth-Lautsprecher verwendet werden kann (alle drei Raddy-Geräte in meinem Besitz haben diese Funktion) und sich zudem Musik von der micro-SD-Karte wiedergeben lässt. Das RF757 mountet Karten mit einer Speichergröße von bis zu 256 GB und gibt die Formate MP3, WMA, WAV, APE sowie FLAC wieder. Neben diesen Features verfügt das Radio weiterhin über eine helle und damit annehmbare Taschenlampe und eine recht laute Notfallsirene (die man vermittels Schiebeschalter der Taschenlampe anschaltet und die man daher auch versehentlich mal aktiviert).

Ein kurzer Blick auf den Lieferumfang: Neben dem Radio, dem Akku und der Bedienungsanleitung findet sich ein mehr oder weniger brauchbarer Stereo-Ohrhörer, eine Handschlaufe und eine Drahtantenne für Kurzwelle und das USB-C-Ladekabel (nicht aber der Netzadapter) in der Schachtel.

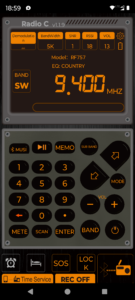

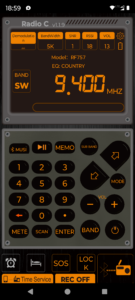

Zur App-Steuerung: Das Gerät arbeitet mit einer App namens “Android-c”, die im Wesentlichen das Display und die Bedienelemente des Radios auf dem Handybildschirm abbildet. Sie ist im engeren Sinne also nichts anderes, als eine Fernbedienung für das Radio. Und als solche ist sie weitestgehend entbehrlich. Ich hätte erwartet, dass man per App Frequenzen programmieren, Timer setzen und ähnliche Funktionen mit dem Komfort eines Smartphones bedienen kann, das ist jedoch leider nicht der Fall.  Aktiviert man beim RF747 die Bluetooth-Funktion, so bekommt man am Handy zwei Bluetooth-Geräte angezeigt – eines ist die Verbindung zur Ansteuerung des Radios, die andere Bluetooth-Verbindung verhält sich wie ein Headset, man kann das Radio also als Freisprecheinrichtung verwenden und Musik über den Lautsprecher wiedergeben lassen. Diese Trennung der BT-Verbindungen ist eigentlich ganz schlüssig, gerade bei der Verbindung mit der Radio-C-App hatte ich allerdings immer wieder meine Probleme – zumindest dann, wenn man der App nicht dauerhaft gestattet, den Standort des Geräts abzufragen. An einer Stelle war mir die Steuerung per Software dennoch ganz angenehm, und zwar dann, wenn es um die Aufnahmefunktion geht. Diese lässt sich per App starten und stoppen und zeigt auch die gegenwärtige Dauer der Aufzeichnung an. Ersteres geht freilich auch am Radio, letzteres liest man nur in der App komfortabel ab.

Aktiviert man beim RF747 die Bluetooth-Funktion, so bekommt man am Handy zwei Bluetooth-Geräte angezeigt – eines ist die Verbindung zur Ansteuerung des Radios, die andere Bluetooth-Verbindung verhält sich wie ein Headset, man kann das Radio also als Freisprecheinrichtung verwenden und Musik über den Lautsprecher wiedergeben lassen. Diese Trennung der BT-Verbindungen ist eigentlich ganz schlüssig, gerade bei der Verbindung mit der Radio-C-App hatte ich allerdings immer wieder meine Probleme – zumindest dann, wenn man der App nicht dauerhaft gestattet, den Standort des Geräts abzufragen. An einer Stelle war mir die Steuerung per Software dennoch ganz angenehm, und zwar dann, wenn es um die Aufnahmefunktion geht. Diese lässt sich per App starten und stoppen und zeigt auch die gegenwärtige Dauer der Aufzeichnung an. Ersteres geht freilich auch am Radio, letzteres liest man nur in der App komfortabel ab.

Und damit komme ich auch schon zur Bedienung: Wie bei allen vernünftigen Kurzwellenradios haben wir es auch beim Raddy-Radio mit einem Gerät mit einer gewissen Komplexität zu tun. Man muss sich erst einmal an die Bedienung gewöhnen und sich mit den Funktionen vertraut machen. Zu behaupten, das Radio ließe sich einfach bedienen, wäre sicher nicht ganz richtig. Hat man sich aber einmal der Logik eines solchen Geräts geöffnet, kommt man recht gut damit klar. Irgendwie kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass beim Design dieses Radios die Weltempfänger von Sony Pate gestanden haben. Das Display des RF757 ist sehr auskunftsfreudig und nur bedingt gut abzulesen. Obwohl es gleichmäßig hintergrundbeleuchtet ist und die Blickwinkelstabilität für so ein klassisches Flüssigkeitskristalldisplay ganz prima ist, sind die vielen Symbole schon reichlich klein – Lesebrille bereithalten! Alle Betriebsmodi werden angezeigt, zudem verfügt das Radio über ein Thermometer, welches die Umgebungstemperatur anzeigt.

Die Frequenzabstimmung erfolgt nicht nur mit den großen Pfeiltasten, der Direkteingabe über die Zifferntastatur oder frei definierbare Frequenzsprünge, es gibt zusätzlich auch noch einen rückseitig hochkant verbauten, drehbaren Abstimmknopf mit fühlbarer Rasterung. Dieser Abstimmknopf, von Raddy als “seamless fequency control” bezeichnet, ist leider nicht ganz so “seamless”, wie der Name glauben macht: Bei jedem Rasterpunkt durchs Frequenzband ist der Empfang für einen ganz kurzen Moment, einen Sekundenbruchteil, unterbrochen. Man kann an diesem Empfänger also nicht so “durchkurbeln”, wie man das von analogen oder sehr hochwertigen digitalen Empfängern gewohnt ist. Ja, gewohnt… Für mich ist das schlicht eine Frage der Gewöhnung, mein letztes analoges Kurzwellenradio hatte ich 1999. Ab dann war die Abstimmung immer digital. Aber aus Gesprächen mit einem Radiofreund weiß ich, dass für manchen dieses analoge Feeling echt wichtig ist. Irgendwie kann ich das auch verstehen, die alten Kurzwellenprofis verlassen sich gerne eher auf ihr geschultes Gehör, als auf eine mehr oder weniger hohe Selektivität eines automatischen Bandscans.

Zum Empfang: Den Empfang betreffend macht das Radio gerade auf der Kurzwelle eine hervorragende Figur. Ich würde den Empfänger, sofern man die mitgelieferte Drahtantenne (Länge rd. drei Meter) verwendet, sogar als ausgezeichnet und schön empfindlich bezeichnen. Alle hier hörbaren Auslandssender werden klar und laut empfangen, lediglich das Fading macht bei diesem Radio deutlich mehr Probleme, als beispielshalber bei meinem Tecsun-Radio, das ich hier ja auch schon mal beschrieben habe. Der Kurzwellenscan geht superflott, lange Kurbeln durch die Bänder kann man sich sparen, natürlich kann man auch die Frequenzen direkt eingeben. Daumen hoch, mit dem RF757 lässt sich sehr ordentlich Radio hören.

Im Mittelwellenbereich ist das Radio allerdings verhältnismäßig taub, ein Problem, dass ich bei allen drei Raddy-Geräten wahrgenommen habe. Mich wundert ein wenig, dass der Mittelwelle in anderen Tests ein guter Empfang attestiert wird – ich habe ihn offen gesagt als eher mittelmäßig wahrgenommen.

Der Empfang im AIR-Band ist auch überraschend gut und klar, allerdings muss ich dazu sagen, dass ich keine vier Kilometer vom Nürnberger Tower entfernt wohne, da sollte auch ein entsprechend guter Empfang gewährleistet sein.

Im UKW-Band ist wieder alle prima, die Local/Distant-Schaltung funktioniert auch hier ausgesprochen gut.

Klang: Von einem so kleinen Gerät mit noch viel kleinerem Lautsprecher erwartet man hinsichtlich des Klangs keine Wunder – doch gerade in dieser Disziplin vermag der kleine Kasten zu überraschen. Denn der Lautsprecher klingt für seine Größe durchaus voll und angenehm. Raddy hat es sich nicht nehmen lassen, den Lautsprecher separat verkapselt zu verbauen und geräterückseitig einen klitzekleinen Bass-”Radiator” mit Passivmembran einzubauen. Ein lustiges Feature, das nun nicht allzu viel Gewinn bringt, den Ton dennoch ein wenig stützt. Nun liefert der Lautsprecher weder einen kräftigen Bass, noch möchte man mit diesem Radio ausdauernd Musik hören, trotzdem klingt es für seine Größe recht erwachsen, die Sprachverständlichkeit ist prima.

Aufnahmefunktion: Micro-SD-Karten mit einer Speicherkapazität von bis zu 256 GB soll das Radio mounten können – leider habe ich das nicht probiert, weil ich entweder nur größere oder wesentlich kleinere Karte zur Hand hatte. Mit einer 64 GB-Karte, die im Normalfall für die Aufzeichnung eine ganze Weile reichen sollte, funktioniert alles bestens. Die Aufnahme klappt auf allen Frequenzbändern, während der Aufzeichnung sind alle Tasten, außer der Lautstärkeregelung, gesperrt.

Aufgezeichnet wird im MP3, bei 44.1 kHz und 160 kbps, stereo. Jetzt ist bei einer analogen Aufnahme hier freilich eine Art Limiter oder “auto level control” aktiv, die macht aber einen super Job. Ungünstigerweise wird in den Metadaten der Audiofiles nicht hinterlegt, wann oder auf welcher Frequenz die Aufnahme gemacht wurde. Bei vielen aufgenommenen Files auf der Karte wird das nach einiger Zeit zum Ratespiel. Und dennoch: Die Aufnahmefunktion ist ein tolles und gut umgesetztes Feature.

Verarbeitung: Für sich genommen ist die Verarbeitung des kleinen Geräts recht ordentlich und bietet nur bei genauerem Hinschauen Anlass zur Kritik. Im Rahmen eines so ausführlichen Tests allerdings möchte ich mir doch die Zeit nehmen, tatsächlich einmal genauer hinzuschauen und da fallen zwei Punkte ins Auge: Das Gehäuse ist nicht ganz verwindungsfrei und weist mehrere kleine, aber unschöne Spaltmaßabweichungen zwischen Vorderschale und Gehäuserückseitenteil auf. Das ist technisch erst mal kein Problem, alles funktioniert erwartungsgemäß prima, mindert aber dennoch den optischen Eindruck. Dieses Manko bemerkt man aber nur bei sehr genauem Hinsehen. Der zweite Kritikpunkt ist die wirklich lumpige Ausziehantenne. Sie besteht aus vielen Segmenten und die sind teils recht biegsam und dünn. Das wäre sicher etwas besser gegangen. Auch die Hintergrundbeleuchtung des Tastenblocks fällt sichtbar unregelmäßig aus. Alles andere hingegen ist tadellos verarbeitet, insgesamt macht das Gerät nicht nur einen guten, sondern robusten Eindruck.

Fehlt etwas? Nun, es gibt mehrerlei, was ich mir von so einem Multifunktionsradio noch wünschen würde: Zum einen wäre da ein DAB+-Band. Ja, ich mag analoge Technik und bin nach wie vor fasziniert von der Kurzwelle, DAB+ ist aber im Alltagsgebrauch einfach verdammt praktisch. Und DAB-Empfang würde den Nutzwert so eines Geräts sehr steigern. Auch ein Langwellenband fände ich prima. Die Langwelle dümpelt gerade ziemlich vor sich hin, in Europa gibt es nur noch Sender in Großbritannien, Polen, Rumänien und Norwegen, aber aus nostalgischen Gründen fände ich es schon interessant, während des Urlaubs mal wieder Langwelle zu hören (früher, Anfang, Mitte der 90er bis in die 2000er habe ich oft den DLF auf Langwelle gehört, öfter als auf Mittelwelle). Bei der Aufnahmefunktion wünsche ich mir eine Timeraufnahmefunktion – gerade in Verbindung mit der App-Steuerung stelle ich mir das auch komfortabel programmierbar vor. Das Radio selbst bringt ja einen Wecker und einen Sleep-Timer mit, das wären doch ideale Voraussetzungen, um zumindest rudimentär eine programmierbare Aufnahmefunktion zu integrieren. Wenn hier jemand von Raddy mitliest – ihr wisst, was ihr zu tun habt! Was allerdings ein echtes Manko ist, ist das Fehlen von SSB. Das sollte so nicht sein, die preisgleiche Konkurrenz von Tecsun etwa ist grundsätzlich mit SSB-Empfang ausgestattet. Und dann wäre natürlich noch chic, wenn das Radio nicht bei der Abstimmung bei jedem Frequenzschritt für den Bruchteil einer Sekunde muted, sondern sich einfach “durchkurbeln” ließe. Diese Funktion bleibt aber offensichtlich nur teureren Geräten vorbehalten.

Fazit: Mit der Firma Raddy hat ein neuer, fernöstlicher Akteur die Bühne der Hersteller kompakter, ernst zu nehmender Kurzwellenradios betreten. Mir gefallen die Tecsun- und Sangean-Geräte hinsichtlich ihres Bedienkonzepts und der Verarbeitungsqualität zwar besser, das ist aber auch immer ein wenig eine Frage des eigenen Geschmacks. Und letztlich ist das Raddy-Gerät mit einem Straßenpreis von etwas unter 100,- Euro auch recht günstig, vor allem, wenn man hier die vielfältigen Features des Radios bedenkt.