Das Seidla, die Halbe, davon bin ich fest überzeugt, muss bezahlbar bleiben. Denn hier handelt es sich um weit mehr als um einen in einem Krug in der Gastronomie ausgeschenkten halben Liter Bier. Es geht hier um nicht weniger, als um ein Kulturgut. Ein Plädoyer.

„Halbe muss bezahlbar bleiben – Bierpreisbremse jetzt!“ Aufkleber in einem Fürther Wirtshaus

Eine Diskussion um den Bierpreis mag einem auf den ersten Blick reichlich gratismutig erscheinen – und vielleicht ist sie es auch; wer will schon gerne teures Bier trinken? Und dennoch ist der Bierpreis weit mehr, als nur ein Produkt aus Kostenkalkulation von Brauern und Wirten oder ein Aushandlungsprodukt von Angebot und Nachfrage (das war er streng genommen ohnehin nie). Es geht auch und besonders um ein Stück fränkische, im erweiterten Sinne auch bayerische und süddeutsche Kultur.

Der Bierpreis spiegelt sich ja nicht allein in einem nackten Geldbetrag wider, nein, der Geldbetrag muss ja auch in Relation zur Getränkemenge gesehen werden. Was wie eine Binse klingt, hat einen sehr ernst zu nehmenden Hintergrund: War es vor ein, zwei Jahrzehnten noch sonnenklar, dass man in hiesigen Gastronomiebetrieben in der Regel einen halben Liter Bier und eine Viertellieter Wein serviert bekam, so wird heute vielerorts von dieser guten Praxis, von diesem Standard abgewichen.

Kommen wir zuerst einmal zum Thema Tradition und Schankmenge: Das Seidla (abgeleitet vom „Seidel“, einem alten Hohl-Volumenmaß, ursprünglich lat. situla, Eimer), also der Halbliterkrug, fasst, wie bereits mehrfach erwähnt, einen halben Liter Bier. Dieser halbe Liter ist die in Franken übliche Schankmenge für Bier. Im altbayerischen Raum ist sie neben der Maß, also einem Literkrug als sog. „Halbe“, die auf die bayerische Liter-Schankmenge direkt Bezug nimmt, ebenfalls sehr verbreitet. Die Maß enthielt als Hohlmaß in Bayern ursprünglich 1,069 Liter, in Franken hingegen 1,17 Liter Bier, erst 1871 wurden diese Maße zugunsten des metrischen Systems auf einen Liter vereinheitlicht. Damit gibt es hierzulande aus der jüngeren Tradition begründet zwei gültige Schankmengen für Bier, den halben Liter und den Liter. Ähnliches gilt im Übrigen auch für den Schoppen Wein, welcher als Raummaß in den Regionen unterschiedliche Füllmengen hatte und noch heute, je nach Gebiet, in Hessen, Baden oder Württemberg immer noch Füllmengen von 0,3 Liter bis 0,75 Liter umfassen kann. Im Fränkischen ist festgelegt, dass ein Schoppen Wein immer einen Viertelliter umfasst. Weniger geht anstandshalber nicht und fußt ebenda auf keiner Tradition. Wir halten also fest: Die hierzulande traditionell gültige Schankmenge für Bier ist ein halber Liter und ein Liter, für Wein ein Viertelliter. Diese Gültigkeit ist aber nicht von Gesetzes wegen, sie ergibt sich rein aus Anstand und Tradition.

Kommen wir zuerst einmal zum Thema Tradition und Schankmenge: Das Seidla (abgeleitet vom „Seidel“, einem alten Hohl-Volumenmaß, ursprünglich lat. situla, Eimer), also der Halbliterkrug, fasst, wie bereits mehrfach erwähnt, einen halben Liter Bier. Dieser halbe Liter ist die in Franken übliche Schankmenge für Bier. Im altbayerischen Raum ist sie neben der Maß, also einem Literkrug als sog. „Halbe“, die auf die bayerische Liter-Schankmenge direkt Bezug nimmt, ebenfalls sehr verbreitet. Die Maß enthielt als Hohlmaß in Bayern ursprünglich 1,069 Liter, in Franken hingegen 1,17 Liter Bier, erst 1871 wurden diese Maße zugunsten des metrischen Systems auf einen Liter vereinheitlicht. Damit gibt es hierzulande aus der jüngeren Tradition begründet zwei gültige Schankmengen für Bier, den halben Liter und den Liter. Ähnliches gilt im Übrigen auch für den Schoppen Wein, welcher als Raummaß in den Regionen unterschiedliche Füllmengen hatte und noch heute, je nach Gebiet, in Hessen, Baden oder Württemberg immer noch Füllmengen von 0,3 Liter bis 0,75 Liter umfassen kann. Im Fränkischen ist festgelegt, dass ein Schoppen Wein immer einen Viertelliter umfasst. Weniger geht anstandshalber nicht und fußt ebenda auf keiner Tradition. Wir halten also fest: Die hierzulande traditionell gültige Schankmenge für Bier ist ein halber Liter und ein Liter, für Wein ein Viertelliter. Diese Gültigkeit ist aber nicht von Gesetzes wegen, sie ergibt sich rein aus Anstand und Tradition.

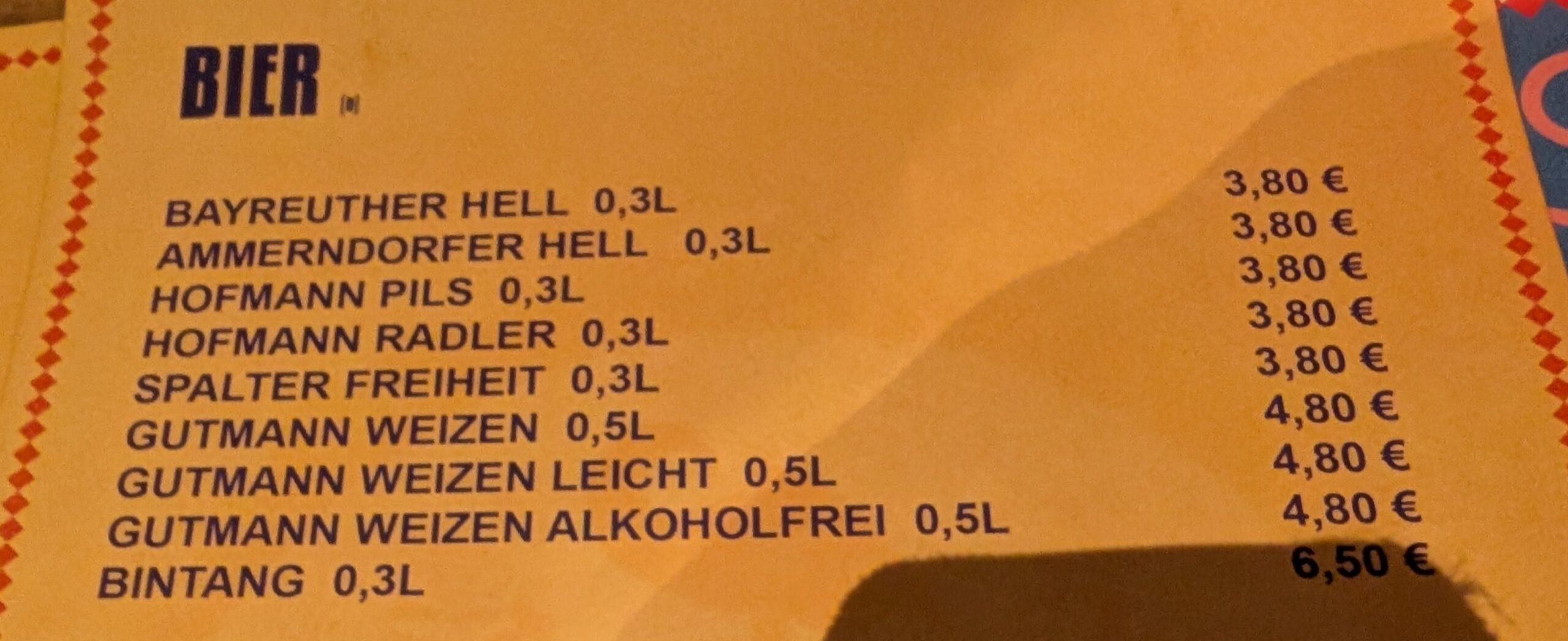

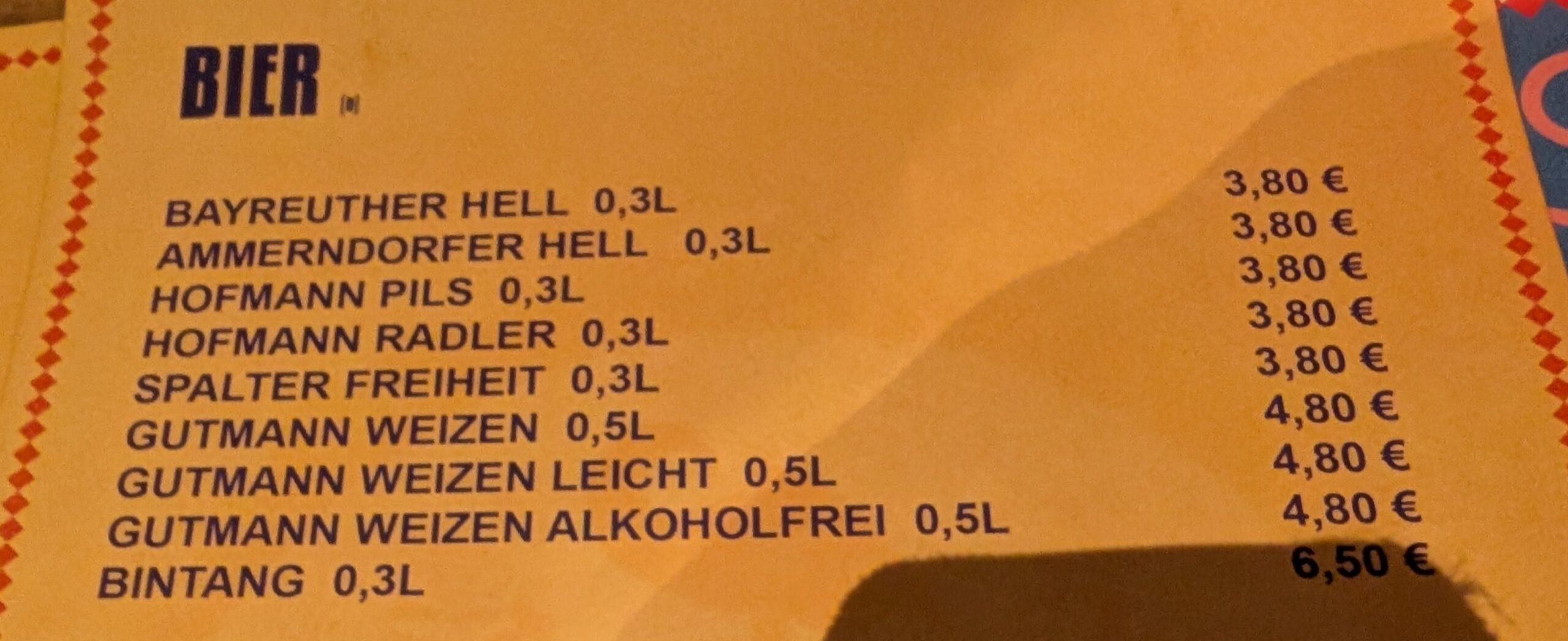

Warum schreibe ich das überhaupt? Ist das alles nicht eine schiere Selbstverständlichkeit? Leider mittlerweile nicht mehr. Folgenden traurigen Anblick auf eine Getränkekarte, aufgenommen diesen Dienstag in einer in der Nürnberger Altstadt gelegenen Gastronomie, kann ich Euch an dieser Stelle nicht vorenthalten.

Auszug einer Getränkekarte eines Gastronomiebetriebs in der Nürnberger Altstadt im November 2024

Lassen wir einmal das exotische indonesische Bintang-Bier in dieser Betrachtung beiseite, es läuft ja selbst auf dieser Getränkekarte außer Konkurrenz. Was müssen wir erleben? Da werden Flaschenbiere in Größen zu 0,3 Liter ausgegeben. Das mag einem echten Franken freilich nicht nur absurd, sondern unverschämt vorkommen – doch den Wirt trifft nicht allein die Schuld, es muss ja auch Brauereien geben, die diese winzigen Flaschen abfüllen und somit solche Angebote überhaupt erst möglich machen.

In meiner Rezension zu diesem sonst eigentlichen recht ordentlich geführten Restaurant, die ich hier ein wenig später veröffentlichen werde, machte ich meinem Ärger wie folgt Luft: „Ich bin empört, wenn fränkische Biere (die Ausnahme ist hier das Weißbier, das glücklicherweise im halben Liter ausgeschenkt wird), nicht als Seidla, also als halber Liter an den Tisch gebracht werden, sondern in der Größe 0,3 Liter. Selbst die in den 1980er-Jahren einmal von gierigen Wirten und Brauern so forcierte Serviergröße 0,4l, von kundigen Bierliebhabern schnell zurecht als „Preißn-Halbe“ gebrandmarkt, hat, abseits von Pilsener Bieren norddeutschen Braustils, im Süddeutschen keinerlei Berechtigung und setzte sich dort auch nicht durch. Findet man heute in der Gastronomie noch Biere in der Größe „Null-vier“ auf der Karte, so lässt dies allein die Interpretation als unverkennbarer Ausweis wenig gepflegter Gastlichkeit zu. Schlimmer allerdings ist in meinen Augen der neue „Trend“, Bier in Serviergrößen von 0,3l auszuschenken. Die Brauereien ziehen hier bedauerlicherweise mit und füllen kleine Fläschchen von 0,3l oder 0,33l ab. Diese Kulturlosigkeit ist nicht weniger als ein Trauerspiel. Und auch, wenn besagtes Restaurant beileibe nicht die einzige Innenstadtgastronomie ist, die fränkisches und bayerisches Bier in Größen von 0,3 Litern zum stolzen Preis von 3,80 Euro serviert, so muss an dieser Stelle auf diesen Missstand in der nötigen Deutlichkeit und Dringlichkeit hingewiesen sein (und das kann auch der Verweis auf das exotische, nicht-fränkische Konzept des Restaurants nicht entschulden, ich selbst habe überhaupt kein Problem damit, dass das indonesische Bintang-Bier in der Flaschengröße 0,3 Liter auf der Karte steht). Rechtlich darf selbstredend jeder Wirt so wenig Bier so teuer verkaufen, wie er mag. Ob das den örtlichen Gepflogenheiten angemessen und zudem anständig ist, muss jeder für sich selbst entscheiden.

Geht es hier nur um den Bierpreis? Den Wirten vielleicht schon, für mich hat das aber noch eine andere Implikation, die nicht vergessen sein darf: Es geht nicht weniger als um Erhalt und Pflege eines Kulturgutes. Wer fränkisches Bier in einer fränkischen Stadt in der „Größe“ „Null-drei“ ausschenkt, tritt – das darf ich mit Fug und Recht behaupten – die fränkische Bierkultur mit Füßen. Das ist kein Fauxpas mehr, das ist ein Affront. Ein Affront, mit dem sich freilich prächtig Geld machen lässt, denn irgendetwas müssen die Leute ja schließlich trinken.“

Ist das zu radikal, tut man damit den Wirten nicht unrecht? Fordert nicht vielmehr der Gast kleine Getränkegrößen? Es mag in der Tat sein, dass es hin oder wieder unter den Gästen ältere Menschen gibt, die kein „ganzes Bier“ mehr schaffen, doch das Phänomen „Null-Drei“ betrifft mehrheitlich solche Betriebe, in denen ältere Mitbürger nur selten verkehren. Zudem sei es jedem Wirt unbenommen, neben der der Anstand gebietenden Schankmenge auch eine kleine Variante anzubieten. Dort, wo Bier noch frisch gezapft wird und kein ganzes Bier gewünscht ist, reicht ein vernünftiger Wirt gerne den sogenannten „Schnitt„, ebenfalls eine alte fränkische Tradition, um deren Fortbestand zu fürchten ist, werden nur Flaschenbiere an den Tisch gebracht.

Nein, wird auf der Karte ausschließlich eine kleine Biergröße angeboten, so ist für mich nichts anderes als Beutelschneiderei. Der Gast hat Durst, er will ihn stillen, wie schön, wenn man ihn durch die winzigen Flaschen quasi dazu zwingen kann, statt einem normalpreisigen Seidla zwei stattlich teure Fingerhüte voll Bier zu bezahlen. Bei allem Verständnis für die angespannte Situation mancher Wirte nach Corona: Wer so handelt, stellt nicht nur seine blanke, ungezügelte Gier zur Schau, sondern streckt auch metaphorisch seinen Gästen den ausgestreckten Mittelfinger entgegen. Es liegt an uns, „Wirte“, die sich so gebaren, zu meiden und solche Gasthäuser nicht mehr aufzusuchen. Verantwortungsvolle Rezensenten bei Google, Tripadvisor und anderen Bewertungsportalen bringen solche Missstände klar zur Sprache und ziehen von der Gesamtbewertung konsequenterweise mindestens einen Stern oder ein entsprechendes Äquivalent in Punkten ab.

Wer so kleine Biere ausschenkt, hält sich nicht nur zu Unrecht an seinen Gästen gütlich, er zerstört wissentlich auch ein Stück Bierkultur. Zu der gehören ja nicht nur Trinksprüche und -lieder, sondern auch die Darreichungsform des Bieres im traditionellen Stein- oder Glaskrug oder in der tradierten Flaschenform (es ist kein Zufall, dass man auch seitens der Brauereien wieder von der einstmals so beliebten schlanken NRW- oder Vichyflaschenform zur bauchigeren Euro-Standardflasche und zur traditionellen Bügelflasche zurückfindet).

Und an dieser Stelle haben wir bis jetzt nicht über den Preis gesprochen:

Leider, dessen bin ich mir sicher, haben viele Wirte, ich möchte sagen, die Mehrzahl, das auch für wirtschaftliche Belange krisenhafte Geschehen der Corona-Pandemie dazu missbraucht, „Preisanpassungen“ vorzunehmen, die sich durch Inflationssteigerung und gestiegene Personal- und Warenkosten allein nicht mehr erklären lassen.

Im Juli 2020 bekamen Gastronomiebetriebe von der Politik zur Abfederung der durch die Corona-Pandemie entstandenen wirtschaftlichen Schäden nicht nur entsprechende Unterstützungszahlungen, auch ihr Umsatzsteuersatz wurde von 19 auf 7 Prozent gesenkt. Diese Steuererleichterung floss komplett in die Taschen der Wirte; es sei ihnen ja gegönnt. Erst seit diesem Jahr werden wieder 19 Prozent Umsatzsteuer fällig, landauf, landab wurden die Preise ganz selbstverständlich wieder nach oben „angepasst“, also um den vermeintlichen „Mehrbetrag“ (den es niemals gegeben hat) erhöht. Der Gast hat dies alles – meist klaglos – erduldet.

Wirt zu sein ist mittlerweile nur noch selten ein normaler Beruf mit normalen Einkommensmöglichkeiten, sondern regelhaft ein hervorragendes Geschäft – zum Leidwesen und Schaden von uns allen. Diese Preissteigerungen sind längst auch von Lohnsteigerungen der Gäste abgekoppelt, ein Wirtshausbesuch wird mehr und mehr zum Luxus. Nun gibt es unter den Wirten freilich auch Ausnahmen – solche, die, gerade auf dem Lande, viel dafür tun, die Preise stabil zu halten und den Besuch der Gaststätte möglichst allen zu ermöglichen. Doch auch diese positiven Beispiele werden leider immer mehr zur Ausnahme. Wer nun meint, dass ja niemand ins Wirtshaus gehen müsse und das „freie Unternehmertum“ apostrophiert, sieht sich im Irrtum.

Wirtshäuser existieren ja nicht zum Zwecke der Gewinnmaximierung von Wirten, Brauereien und Systemanbietern (auch wenn sie dazu missbraucht werden), sie sind vielmehr ebenfalls Stätten der Versorgung, Kultur und Begegnung und sollten als solche auch für möglichst viele Gäste niederschwellig zugänglich sein. Das wird gerne allzu oft vergessen. Freilich hat man sie dem „Spiel des Marktes“ überlassen und erwartbar hat der Markt an unserer Wirtshauskultur auch reichlich Schaden hinterlassen.

Die Preissteigerungen schlagen sich in den Getränkepreisen oft noch spürbarer nieder als in den Preisen der Speisen – und da berühren wir schon den Bereich der Niederschwelligkeit. Welcher Arbeiter, welcher einfache Angestellte und vor allem welcher Bürgergeldempfänger soll sich hier den Gaststättenbesuch, der ja auch ein Stück sozialer Teilhabe darstellt, leisten können? Wie möchte man bei Preisen von 4,50 Euro, 4,80 Euro oder gar fünf Euro für ein Seidla Bier denn die gerade in Franken sehr bunte und vielfältige Bierkultur auf Dauer pflegen und aufrechterhalten? Natürlich sind vom Brauereisterben gerade solche Betriebe betroffen, die entweder kein Personal mehr finden können oder bei denen ein massiver Investitionsstau aufgelaufen ist. Dies trifft vor allem mittelständische Brauereien. Das wohl drängendste Problem der ganzen Branche ist aber der seit Jahren rückläufige Bierkonsum. Der hat seine Gründe in der Überalterung der Gesellschaft, dem zunehmenden Gesundheitsbewusstsein der Jüngeren und natürlich auch dem Bierpreis selbst. Blieben in den letzten Jahren die Preise im Einzelhandel weitestgehend stabil, zogen sie in der Gastronomie unverhältnismäßig stark an. 2022 lag der Absatzanteil der Gastronomie am gesamten bundesdeutschen Bierabsatz bei gerade einmal 16 Prozent, 2008 lag er noch bei 29 Prozent. Es liegt auf der Hand: Teures Bier ist nicht nur unsozial, es wird auch weniger getrunken.

Klar ist: Kostet ein Bier 3,- Euro, so wird man relativ bedenkenlos zwei, drei oder vielleicht sogar vier Seidla trinken. Kostet ein Seidla Bier 4,80 Euro, wird man sich auf eines beschränken, selbst wenn man noch Durst hat – sofern man bei den gestiegenen Preisen überhaupt noch so häufig ins Wirtshaus geht. Ausgeschlossen sind von vornherein all jene, denen aufgrund fehlender finanzieller Möglichkeiten schon früher kaum mehr als der Konsum eines oder zweier Seidla erlaubt war. Kosten dann 0,3 Liter helles Bier 3,80 Euro (der halbe Liter Bier käme so rechnerisch auf obszöne 6,33 Euro, man muss dann aber ja 0,6 Liter zum Preis von 7,60 Euro – also gerüttelt 15 Mark – abnehmen, um auf den halben Liter zu kommen!!), ist das ohnehin nicht mehr darstellbar. Den Schaden dieser Gierpreise, ich wiederhole mich, hat der Gast und die Bierkultur.

Der Aufkleber, den ich oben abgelichtet habe, mag manchem wie ein Witz vorkommen, eine prollige Parole, die man auf den Handtuchspender des Wirtshausklos klebt – aber die Aussage ist völlig richtig: Ein zu hoher Bierpreis schadet der Trink- und Braukultur ebenso wie dem geselligen Miteinander. Und am Schluss auch den Wirtshäusern, die ja auch im erweiterten Sinne Teil unserer Kulturlandschaft sind. Zur Wehr setzt sich der Gast nur durch Boykott oder Verzicht. Das durchzusetzen und durchzuhalten ist freilich schwer und davon profitieren die Profitmaximierer unter den Wirten. Es ist an uns, diesem unwürdigen Spiel ein Ende zu bereiten.

Und Freunde dieser Coctails haben seit vielen Jahren eine Heimstatt in Nürnberg – und zwar in der wirklich exzellenten Bar „Die Blume von Hawaii“ am Weinmarkt. Einstmals noch in einer Nebenstraße der Äußeren Laufer Gasse beheimatet, findet sich die nun recht große Bar seit 2019 mitten im Herzen der Nürnberger Altstadt.

Und Freunde dieser Coctails haben seit vielen Jahren eine Heimstatt in Nürnberg – und zwar in der wirklich exzellenten Bar „Die Blume von Hawaii“ am Weinmarkt. Einstmals noch in einer Nebenstraße der Äußeren Laufer Gasse beheimatet, findet sich die nun recht große Bar seit 2019 mitten im Herzen der Nürnberger Altstadt. Man muss schon Qualität haben (und halten), um sich in einer gastronomisch so eng besiedelten Gegend wie dem Weinmarkt über Jahre nicht nur erfolgreich halten zu können, sondern quasi jeden Abend voll reserviert zu sein. Und auch nicht ganz umsonst wurde die „Blume“ von den Lesern der Publikationen des Verlags Nürnberger Presse 2023 zur „besten Bar Nürnbergs“ gewählt. Auch der falstaff-Bar-Guide 2025 adelt die „Blume“ mit 47 von 50 Drink- und 19 von 20 Ambientepunkten.

Man muss schon Qualität haben (und halten), um sich in einer gastronomisch so eng besiedelten Gegend wie dem Weinmarkt über Jahre nicht nur erfolgreich halten zu können, sondern quasi jeden Abend voll reserviert zu sein. Und auch nicht ganz umsonst wurde die „Blume“ von den Lesern der Publikationen des Verlags Nürnberger Presse 2023 zur „besten Bar Nürnbergs“ gewählt. Auch der falstaff-Bar-Guide 2025 adelt die „Blume“ mit 47 von 50 Drink- und 19 von 20 Ambientepunkten. Vor gut drei Wochen waren wir im Restaurant „Tel Aviv-Jaffa“ zu Gast, dem laut

Vor gut drei Wochen waren wir im Restaurant „Tel Aviv-Jaffa“ zu Gast, dem laut

Zum Hauptgang wählen wir Glasnudelsalat mit Koriander, Erdnüssen und Garnelen (12,50 Euro). Dieser Klassiker der thailändischen Küche wird oft scharf, in der Regel aber sehr scharf serviert – hier bekommt man ihn aber eben auch nicht scharf, sodass die angenehm säuerlichen Geschmackskomponenten aus dem Hintergrund treten können. Und so schmeckt der kühle Salat erfrischend und leicht.

Zum Hauptgang wählen wir Glasnudelsalat mit Koriander, Erdnüssen und Garnelen (12,50 Euro). Dieser Klassiker der thailändischen Küche wird oft scharf, in der Regel aber sehr scharf serviert – hier bekommt man ihn aber eben auch nicht scharf, sodass die angenehm säuerlichen Geschmackskomponenten aus dem Hintergrund treten können. Und so schmeckt der kühle Salat erfrischend und leicht.

Kommen wir zuerst einmal zum Thema Tradition und Schankmenge: Das Seidla (abgeleitet vom „Seidel“, einem alten Hohl-Volumenmaß, ursprünglich lat. situla, Eimer), also der Halbliterkrug, fasst, wie bereits mehrfach erwähnt, einen halben Liter Bier. Dieser halbe Liter ist die in Franken übliche Schankmenge für Bier. Im altbayerischen Raum ist sie neben der Maß, also einem Literkrug als sog. „Halbe“, die auf die bayerische Liter-Schankmenge direkt Bezug nimmt, ebenfalls sehr verbreitet. Die Maß enthielt als Hohlmaß in Bayern ursprünglich 1,069 Liter, in Franken hingegen 1,17 Liter Bier, erst 1871 wurden diese Maße zugunsten des metrischen Systems auf einen Liter vereinheitlicht. Damit gibt es hierzulande aus der jüngeren Tradition begründet zwei gültige Schankmengen für Bier, den halben Liter und den Liter. Ähnliches gilt im Übrigen auch für den

Kommen wir zuerst einmal zum Thema Tradition und Schankmenge: Das Seidla (abgeleitet vom „Seidel“, einem alten Hohl-Volumenmaß, ursprünglich lat. situla, Eimer), also der Halbliterkrug, fasst, wie bereits mehrfach erwähnt, einen halben Liter Bier. Dieser halbe Liter ist die in Franken übliche Schankmenge für Bier. Im altbayerischen Raum ist sie neben der Maß, also einem Literkrug als sog. „Halbe“, die auf die bayerische Liter-Schankmenge direkt Bezug nimmt, ebenfalls sehr verbreitet. Die Maß enthielt als Hohlmaß in Bayern ursprünglich 1,069 Liter, in Franken hingegen 1,17 Liter Bier, erst 1871 wurden diese Maße zugunsten des metrischen Systems auf einen Liter vereinheitlicht. Damit gibt es hierzulande aus der jüngeren Tradition begründet zwei gültige Schankmengen für Bier, den halben Liter und den Liter. Ähnliches gilt im Übrigen auch für den

Schnell waren die reservierten Plätze eingenommen, es sitzt sich gut und komfortabel im Tiflis. Die Servicemitarbeiterin hieß uns herzlich willkommen und führte uns ein wenig in die georgische Küche und ihre Besonderheiten ein. Die erste Getränkerunde beinhaltete Bier (ausgeschenkt werden Biere der Brauerei Tucher und deren Marke Grüner, das ist in Nürnberg ja leider Standard, georgisches Bier hätte ich ja auch mal spannend gefunden) und eine georgische Estragon-Linomade namens

Schnell waren die reservierten Plätze eingenommen, es sitzt sich gut und komfortabel im Tiflis. Die Servicemitarbeiterin hieß uns herzlich willkommen und führte uns ein wenig in die georgische Küche und ihre Besonderheiten ein. Die erste Getränkerunde beinhaltete Bier (ausgeschenkt werden Biere der Brauerei Tucher und deren Marke Grüner, das ist in Nürnberg ja leider Standard, georgisches Bier hätte ich ja auch mal spannend gefunden) und eine georgische Estragon-Linomade namens

Besondere Erwähnung finden muss auf jeden Fall die Weinbegleitung, denn auch bei den angebotenen Weinen handelt es sich ausnahmslos um Tropfen aus Georgien, allesamt Naturweine, in landestypischen „Amphoren“ gereift, teils unfiltriert und geschmacklich etwas, das den Gaumen von Freunden fränkischen, italienischen, französischen oder spanischen Weins sicher herausfordert. Bei der Weinauswahl auf der Karte achtet man darauf, dass der Wein traditionell auf der Traubenschale mit Kernen und Stängeln in

Besondere Erwähnung finden muss auf jeden Fall die Weinbegleitung, denn auch bei den angebotenen Weinen handelt es sich ausnahmslos um Tropfen aus Georgien, allesamt Naturweine, in landestypischen „Amphoren“ gereift, teils unfiltriert und geschmacklich etwas, das den Gaumen von Freunden fränkischen, italienischen, französischen oder spanischen Weins sicher herausfordert. Bei der Weinauswahl auf der Karte achtet man darauf, dass der Wein traditionell auf der Traubenschale mit Kernen und Stängeln in