Nachdem der Kurznachrichtendienst Twitter nach langem Hin- und Her durch den US-amerikanischen Multimilliardär Elon Musk übernommen wurde, führte dies recht unmittelbar unter der Nutzerschaft zu erheblicher Unruhe. Etliche Nutzer des Dienstes artikulierten relativ offen ihr Unbehagen über diese Entwicklung, fiel der Unternehmer Musk in der Vergangenheit nicht gerade durch diplomatisches Auftreten auf. Außerdem wird ihm eine deutliche Nähe zur amerikanischen Rechten nachgesagt, was in letzter Konsequenz zu Problemen mit Hetze und Fake News auf dem Portal führen kann. In den letzten fünf Jahren entwickelte sich Twitter zu einem Dienst, der nur funktionieren kann, wenn er moderiert und Hass, Hetze, Verschwörungsideologien und Rechtsradikalismus Einhalt geboten wird. Die Nutzer Twitters vertrauen Musk nicht, diesen Herausforderungen gewachsen zu sein, ganz im Gegenteil: Man befürchtet (und erste Indizien deuten darauf hin, dass diese Befürchtungen zu Recht bestehen), dass die reichlich eigene Interpretation der „free speech“ Musks aus Twitter einen Tummelplatz von Trumpisten, Rechtsradikalen und Verschwörungstheoretikern sowie Fake News macht. Twitter steht bereits heute politisch gelenkten Botnetzen und international vernetzten Rechtsextremisten relativ schutzlos gegenüber. Nur eine aktive Userbasis, die Verstöße gegen die Regeln des Kurznachrichtendienstes meldet, konnte bisher verhindern, dass der Dienst unbenutzbar wurde. „Kritikerinnen und Kritiker befürchten“, so heißt es bei der Zeit, „dass Musks unternehmerischer Ansatz Hassrede und Hetze auf Twitter fördern könnten. Für Kritik sorgte zudem Musks Ankündigung, verifizierte Accounts künftig kostenpflichtig zu gestalten. „Es liegt nahe, dass Musk aus genau jenem Grunde Twitter kaufte. Der US-amerikanischen Rechten, unter die sich Musk zweifelsfrei zählen lassen muss, liegt der lebenslange Twitterbann ihrer Galionsfigur Donald Trump noch heute schwer im Magen. Anders ist kaum zu erklären, dass Musk Twitter kaufte, denn mit Twitter wird aller Voraussicht nach auch zukünftig nicht das große Geld zu verdienen sein.

Twitter hat seit jeher ein großes Problem: Weder dem Dienst selber noch seinen Nutzern ist es je gelungen, ausreichend Geld zu verdienen. Natürlich werden über Twitter Werbeanzeigen geschaltet und man kann mittlerweile versuchen, seine Tweets zu monetarisieren. Doch das sind recht randständige Phänomene. Im Gegensatz zum Quasi-Monopolisten Google mit seinem mobilen Betriebssystem Android, der omnipräsenten Suche, seinen vielen kollaborativen Tools und nicht zuletzt dem Videodienst YouTube, die alle konsequent auf die Distribution möglichst zielgruppenspezifischer Werbung ausgerichtet sind, konnte Twitter hier weder den Werbetreibenden noch den „Content Creators“ ein adäquates Angebot unterbreiten. So gut Twitter designed ist, so beliebt der Dienst auch sein mag und so einfach er zu bedienen ist, Twitters „Geburtsfehler“ war und ist bis heute, dass der schieren Notwendigkeit, auf der Plattform Erlöse zu erzielen, kaum nachzukommen ist. Insofern verwundert die enorme Summe von 44 Milliarden US-Dollar, die Musk für Twitter ausgegeben hat. Rein wirtschaftlich betrachtet kann das keine sinnstiftende Akquisition gewesen sein.

Warum aber beunruhigt der Besitzerwechsel bei Twitter so viele Nutzer? Um es vorsichtig zu formulieren: Elon Musk hat im Internet nur wenige Freunde. Der gegenwärtig reichste Mann der Welt wirkt nicht nur hölzern und unsympathisch, sein öffentliches Auftreten ähnelt frappierend dem einer anderen Person, die unter auch nur halbwegs gebildeten Zeitgenossen in aller Regel nur eine Reaktion hervorzurufen vermag: Ablehnung und Verachtung. Gemeint ist Donald Trump. Musk und Trump ist gemein, dass sie weder besonders höflich, verständig oder vernünftig sind. Sie kokettieren vielmehr mit einer infantilen Arroganz. Dadurch geben sie sich den Nimbus des Unberechenbaren. Musk geriert sich, das ist sein Glück, doch deutlich weniger idiotisch als Trump, dennoch: Unter normal denkenden Menschen genießt die moralisch sehr zweifelhafte Figur Musk kein Vertrauen. Auch, dass Musk Twitter nun faktisch im Alleingang führt, beunruhigt viele Nutzer.

Die Sache mit dem blauen Haken

Musk ist erst wenige Tage der „Chief Twit“, da begeht er (neben anderen eher zweifelhaften Entscheidungen) schon den ersten Kardinalfehler: Der berühmte „blaue Haken“, die Verifizierung, die wie eine begehrte Auszeichnung eines Twitterers wirkt, weil sie eben nicht käuflich (und obendrein selten) ist – quasi der Ritterschlag des Kurznachrichtendienstes für einen wichtigen Nutzer, der indirekt weit mehr ausdrückt, als dass sich der Nutzer dem Kurznachrichtendienst gegenüber authentifizieren musste und nach dessen Regel eine Art Person des öffentlichen Interesses ist, soll zukünftig nicht mehr nach einem strengen Regelwerk und entsprechend aufwendiger Prüfung harter Kriterien vergeben werden, sondern für eine Handvoll Dollars an Krethi und Plethi verkauft werden. Damit hat Musk im Handstreich die wertvollste Auszeichnung, den begehrtesten Status im Netzwerk, zu einem beliebigen Feature unter vielen, das sich jedermann, der eine Kreditkarte besitzt, im Abo klicken kann, entwertet. Selbst wenn er damit einen mutmaßlich mittelgroßen Geldbetrag akquirieren kann: Der Zauber der Verifizierung und ein zentrales Instrument zur Qualitätssicherung, mehr noch: Ein elementares Vertrauenselement des Dienstes ist damit unwiederbringlich zerstört. Ich bin überzeugt, dass diese Maßnahme Twitter nachhaltig schwächt und der Plattform nicht zum Vorteil gereicht. Und auch wenn die Causa „blauer Haken“ nur ein kleiner Mosaikstein des Bildes ist, das Musk mit seiner Übernahme von Twitter nun zeichnet – so scheint mir die Sache für Typen wie Musk quasi symptomatisch: Musk als schon fast prototypischer Repräsentant einer wenig rücksichtsvollen, dafür aber in vielerlei Hinsicht reichlich neurotischen – um nicht zu sagen: pathologischen – Geldelite kann nicht einsehen, dass Ansehen, Reputation, Authentizität, Geschmack, gesellschaftliche, kulturelle, künstlerische, intellektuelle Bedeutung, Größe, nur in den seltensten Fällen käuflich ist. Und er begeht den Fehler, den viele Menschen seines Schlages begingen, begehen und zwangsläufig in Zukunft begehen werden: Ihren eigenen Interessen zuwiderhandelnd, versuchen sie, Instrumentarien zu etablieren, die sichern sollen, dass Geldbesitz und Macht gleichbedeutend mit Ansehen und Achtung sind. Es ist ihre Bürde, dass sie nicht erkennen können, dass diese „Instrumente“ sich als denkbar ungeeignet erweisen, der eigenen Bedeutungslosigkeit, der eigenen Endlichkeit etwas Substanzielles entgegenzusetzen.

Zurück zu Twitter: Der blaue Haken hat seinen Nimbus verloren. War er noch bis vor wenigen Tagen der Garant für die Authentizität und Ausweis der Bedeutung eines Accounts, ist er heute bereits ein Symbol alberner Blasiertheit – und das, obwohl ihn gegenwärtig ja noch niemand kaufen kann.

Twitter in der Vertrauenskrise?

Das könnte man durchaus so sagen. Selbst gemäßigte Konservative fühlen sich mit dem Twitter-Musk-Deal nicht besonders wohl – und artikulieren dieses Unwohlsein auch deutlich. Gerade durch die eingangs erwähnten Botnetze kam dem Kurznachrichtendienst in der Vergangenheit schon mehrfach eine unrühmliche Rolle zu.

Die gerade in Nordamerika verbreitete und von Musk indirekt propagierte (Miss-)Interpretation, dass (eben nicht) Meinungsfreiheit, „free speech“ eben einfach das Recht sei, ungeachtet des Inhaltes ausnahmslos alles sagen zu dürfen, macht die Sache reichlich schwierig. Jeder weiß, dass so eine Interpretation der Meinungsfreiheit eine Plattform binnen kürzester Zeit zur Echokammer rechtsnationaler bis offen rechtsradikaler Meinungen verkommen lässt. Von diesen Interessengruppen ist dieser Effekt natürlich ausdrücklich intendiert – und man unterstellt Musk, dass der Erwerb der Mehrheitsverhältnisse bei Twitter genau auf diese Strategie einzahlt.

Dabei darf man die Wirkmächtigkeit Twitters (besonders) in Deutschland nicht über-, aber auch nicht unterschätzen. In absoluten Zahlen ist Twitter ein eher randständiges Phänomen. „Laut ARD-ZDF-Onlinestudie nutzten 10 % der Deutschen im Jahr 2020 Twitter mindestens selten, 5 % mindestens einmal pro Woche und 2 % täglich. Dabei entfiel der höchste in Nutzeranteil jeweils auf die Altersgruppe 14 bis 29“ (Quelle) Aber unter den aktiven Nutzern außerhalb dieser Altersgruppe gibt es viele Journalisten, Politiker, Forschende sowie führende Köpfe der ITK-Branche. Somit ist Twitter in absoluten Zahlen mitnichten ein meinungsprägendes Massenmedium, über Bande werden dort allerdings überdurchschnittlich viele opinion leader erreicht.

Und so stellt sich vielen Nutzer mehr oder weniger automatisch die Frage, ob die vielen Vorteile und Netzwerke Twitters im Falle einer Vergiftung des Diskurses auf Twitter nicht auf ein anderes, frei und unabhängiges Medium „herübergerettet“ werden kann. Hier kommt die Alternative Mastodon ins Spiel.

Wie kam ich überhaupt zu Mastodon?

Meinen Mastodon-Account klickte ich mir im August 2018, kurz nachdem im Umfeld des Chaos Computer Clubs der chaos.social-Server für die „Chaos Community“ geschaffen wurde. Ich wollte mir das neue, dezentrale Netz einfach mal ansehen – die ersten Tage waren auch sehr spannend, doch mit der Zeit kam man sich mitunter vor, wie ein einsamer Rufer in der Wüste. Und so ruhte nicht nur mein Account, bis die Schreckensmeldung, Musk habe nun doch Twitter gekauft, die Runde machte. Das war nicht mein erster Berührpunkt mit dezentralen Microblogging-Alternativen. Schon zu Beginn der 10er-Jahre habe ich mir Diaspora angesehen, wich jedoch vor dem Aufwand, einen eigenen Diaspora-Server aufzusetzen und zu unterhalten, zurück. Das wäre in diesem frühen Stadium aber nötig gewesen. Nichtsdestotrotz blieb die Idee, dass es aus vielerlei Gründen wünschenswert wäre, ein (lets call it) soziales Netzwerk zu haben, dass sich zwar zentral vernetzt bedienen lässt, Daten und Content aber dezentral hält. Persönliche Gründe für so ein Modell: Ich kann mir einen Server wählen, dem ich vertraue oder, sollte ich dieses Vertrauen nicht vorschießen können oder wollen, auch selbst einen Server aufsetzen. Ich habe und behalte also durchaus die Kontrolle über meine Daten – und damit auch die Sicherheit, meine Daten jederzeit löschen zu können, wenn ich das möchte. Die dezentrale Datenhaltung verhindert auch, dass in großem Stil Metadaten erhoben, ausgewertet, aggregiert, verkauft… werden. Gerade Facebook bzw. Meta sind in dieser Hinsicht in der Vergangenheit unzählige Male äußerst unangenehm aufgefallen (und darin ist auch der Grund zu suchen, warum ich bis heute weder Facebook noch WhatsApp nutze). Mit dem Fediverse und hier speziell mit Mastodon findet man diese Ansprüche umgesetzt und das hinreichend gut.

Ist Mastodon eine echte Twitter-Alternative?

Mastodon (Screenshot)

Irgendwie fühlt sich Mastodon so ein wenig an wie Twitter vor zehn, zwölf Jahren. Besonders etwas nerdigere Zeitgenossen, viele mit technischem Hintergrund, nutzen das Fediverse, das führt zu einem mehrheitlich entspannten und zugewandten Umgangston und einer hohen Dichte interessanter, relevanter Inhalte. Weiterhin sehr angenehm: Die vielen russischen Bots, die schon lange vor dem Ukraine-Krieg ein echtes Problem darstellten, sind (noch) nicht auf Mastodon, gleiches gilt für die ganzen Rechtsradikalen, AfD-Spinner, Covidioten, Klimawandelleugner, Altrights, Neocons, rechtslibertären Idioten und so manche Landplage mehr. Natürlich wird es nicht lange dauern, bis auch solche Zeitgenossen einrücken – aber zumindest jetzt genieße ich deren Absenz in vollen Zügen.

Mastodon ähnelt Twitter in wesentlichen Punkten deutlich. Auch hier kann man interessanten Nutzern folgen, auch hier werden „Tröts“ in einer revers-chronologischen Zeitleiste angezeigt, es gibt die Möglichkeit, zu „retröten“ und Beiträge zu favorisieren, auch Direktnachrichten können zwischen Nutzern ausgetauscht werden und es gibt wie gewohnt Hashtags und auch Trends. Wer mit dem Umgang bei Twitter vertraut ist, wird sich in Mastodon schnell und umfänglich zurechtfinden.

Technisch ist Mastodon (in seiner Einfachheit) sehr gefällig: Ein nüchternes, zurückgenommenes Web-Layout, eine zweckmäßige App und auch eine durchweg angenehme Reaktionszeit machen die Nutzererfahrung angenehm. Ferner hat Mastodon in den letzten Tagen durch seine technische Performance beeindruckt: Neue Nutzer, aufgeschreckt durch den Umstand, dass Musk Twitter kaufte, strömten zuhauf auf die Server. Die hakelten und husteten hie und da – hielten dem Ansturm aber stand.

Mastodon und Twitter parallel nutzen – das geht

Angenehm ist auch, dass es inzwischen einige Crossposting-Dienste gibt, die es erlauben, parallel auf Mastodon und Twitter zu posten. Und ja, es gibt Zeitgenossen, denen das nicht recht gefallen mag, besonders, wenn eine Vielzahl von Retweets in Mastodon „hineingeschwemmt“ werden (und das ist auch verständlich, schließlich kann man in Mastodon nicht mit dem Nutzer, dessen Tweet retweeted wurde, interagieren). Nichtsdestotrotz macht gerade die Möglichkeit des Crosspostens die Sache interessant für mich, denn – das gebe ich unumwunden zu – ich plane derzeit noch nicht, mich von Twitter zu verabschieden.

Denn auch bei mir hat Twitter etwas geschafft, was gemeinhin gerne als lock in bezeichnet wird: In zwölf Jahren meiner Präsenz dort bildete sich mit der Zeit ein wertvolles Netzwerk, aus etlichen Kontakten wurden gute Bekanntschaften und persönliche Freundschaften. Den bequemen Kontakt zu diesen Menschen aufzugeben, fällt selbst dann schwer, wenn sich der Kontakt selbst ohne Twitter problemlos aufrechterhalten ließe. Twitter ist aber noch mehr: Für mich wurde der Kurznachrichtendienst mit den Jahren zum zentralen Newsaggregator. Ja, ich lese zwei Tages- und eine Wochenzeitung. Ja, ich höre viel Radio und sehe gelegentlich auch fern. Aber die Schnelligkeit, mit der man sich einerseits allgemein, andererseits zu speziellen Themen informieren kann, ist bei Twitter unerreicht. Und dann erlebe ich dort, dass ersteres mit letzterem auf angenehme und sinnstiftende Weise verknüpft ist.

All dies ließe sich freilich auch über Mastodon erreichen, möglicherweise sogar wesentlich besser, weil es hier keine störende Priorisierung bestimmter Inhalte über einen intransparenten Algorithmus gibt. Außerdem sind die Serverbetreiber nicht unbedingt gezwungen, mit ihrer Dienstleistung Geld zu verdienen und können gegebenenfalls ihre Auslagen durch Kleinspenden der Nutzer refinanzieren – somit ist auch das Interesse an einer Priorisierung bestimmter Inhalte durch Algorithmen gering – und Mastodon werbefrei, was das Nutzererlebnis zusätzlich verbessert.

Und da liegt nun also der Hase im Pfeffer: Der Erfolg oder Misserfolg Mastodons hängt davon ab, ob die relevanten Nutzerinnen und Nutzer Twitters ihre Inhalte auch oder sogar exklusiv in Mastodon teilen. Der Crossposter, ein Skript, das Tweets auch in Mastodon und Tröts auch in Twitter publiziert, erleichtert dies ungemein, entbindet den User aber nicht, sich auf der jeweiligen Plattform auch um sein Netzwerk zu kümmern und in Dialog zu bleiben. Und das sieht mittlerweile relativ gut aus: Viele aktive Twitterer sind bereits bei Mastodon präsent und teilen ihre Inhalte – darunter auch User mit hohem Bekanntheitsgrad, guter Reputation und hoher Reichweite. Das reicht sogar schon so weit, dass „alteingesessene“, aber wenig „wechselwillige“ Twitter-Nutzer ihre Sorge äußerten, nun bald auf Twitter alleine zu sein. Ganz ehrlich: Ich gehe nicht von einem Massenexodus bei Twitter aus, zumindest nicht in der nächsten Zeit. Das könnte sich ändern, wenn entweder der Umgangston kippen sollte oder der Dienst nur mit kostenpflichtigen Abonnements sinnvoll nutzbar bleibt. Dann stünde in der Tat zu erwarten, dass sich eine größere Nutzerzahl umorientiert und Alternativen prüft. Die nächsten Wochen und Monate werden zeigen, ob sich Mastodon über eine etwas diffuse, mit der Nerdkultur verbundene technikaffine Community hinaus bei den Menschen behaupten können wird. Gelingt dies in wesentlichen Grundzügen, könnte Mastodon tatsächlich als kleine, feine Twitteralternative wachsen. Gelingt dies in der Breite nicht, werden hier dennoch datenschutzsensible, für digitale Bürgerrechte eintretende, technik- und netzaffine Menschen, Nerds und Kulturschaffende ein interessantes Universum haben – und das ist ja auch nicht verkehrt.

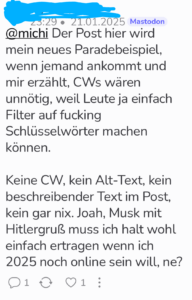

Richtig geil wird es aber, wenn man für die Verwendung von KI-Diensten wie dem Alt-Bot kritisiert wird. Kurz erklärt:

Richtig geil wird es aber, wenn man für die Verwendung von KI-Diensten wie dem Alt-Bot kritisiert wird. Kurz erklärt:  CWs, das ist unbestritten, können bedeutungsvoll und angebracht sein und das Filtern echter verstörender Inhalte für Zielgruppen, für die sie nicht geeignet sind, durchaus erleichtern. Wer aber bei quasi jedem alltäglichen Anlass eine content warning einfordert oder setzt, macht nicht nur für Menschen mit und ohne Behinderung die Timelines unlesbar, er macht aus den CWs ein verdammt stumpfes Schwert.

CWs, das ist unbestritten, können bedeutungsvoll und angebracht sein und das Filtern echter verstörender Inhalte für Zielgruppen, für die sie nicht geeignet sind, durchaus erleichtern. Wer aber bei quasi jedem alltäglichen Anlass eine content warning einfordert oder setzt, macht nicht nur für Menschen mit und ohne Behinderung die Timelines unlesbar, er macht aus den CWs ein verdammt stumpfes Schwert.