Corona-Krise-Chance – Was wir aus der derzeitigen Situation mitnehmen können

Schon wieder ein Post über dieses “Krise als Chance”-Ding und Corona – kann man das noch lesen, kommen dabei irgendwelche neuen Erkenntnisse rum? Und verhöhnt diese Sichtweise nicht all jene, die wirklich unter der “Krise” leiden, sei es psychosozial, sei es wirtschaftlich?

Nun, verhöhnt werden wird hier sicherlich niemand. Und freilich werden meine Gedanken zum “lessons learned” der Begebenheiten rund um Corona nicht überall auf ungeteilte Zustimmung treffen – nichts desto trotz lohnt sich gerade jetzt, inmitten des Geschehens, das Innehalten und die Reflexion dessen, was sich gerade für uns und in uns verändert.

Zuerst aber einige wenige Worte zu unserem inflationär verwendeten Krisenbegriff: Nein, die Covid-19-Pandemie ist keine Krise. Sie ist eine Pandemie. Nicht mehr, nicht weniger. In manchen Teilen von Wirtschaft und Gesellschaft entwickelt sich dieses Geschehen krisenhaft. Aber von einer generellen Krise zu reden halte ich – zumindest an dieser Stelle – für ähnlich übertrieben, wie die Zuzüge ausländischer Mitbürger 2015 als “Flüchtlingskrise” zu bezeichnen. Der Kapitalismus freilich ist in der Krise und es bedurfte dazu lediglich des Umstands, dass viele Menschen für eine überschaubare Dauer von wenigen Wochen mehrheitlich nur solche Waren gekauft haben, die sie wirklich gebraucht haben. Bumms – Kapitalismus in der Krise. Mit Verlaub – das wirft kein sehr gutes Licht auf unser auf Wachstum, Wachstum und nichts als Wachstum geeichtes Wirtschaftssystem.

Und da bin ich auch schon inmitten der Gedanken: Was bedeutet denn unser in aller Regel eher zaghafter Verzicht auf Konsum in den letzten Wochen für uns? Nun, für mich persönlich zuerst einmal die Erkenntnis, wie viel Unsinn man sich im Lauf der Zeit einfach so kauft – Dinge, die es weder braucht noch die einem das Leben verschönern oder das Arbeiten erleichtern. Mitunter habe ich es tatsächlich als befreiend empfunden, einmal nichts zu kaufen zu müssen oder kaufen zu wollen (und ich gebe ganz unumwunden zu: In der Vergangenheit habe ich es oft als angenehm empfunden, kaufen zu können – welch ein Trugschluss!). Und es tritt gerade auch ein gegenläufiger Trend ein: Viele nutzten die Zeit der häuslichen Selbstisolation zum aufräumen und ausmisten – und damit bewusst oder unbewusst auch zum Ziehen einer Bilanz über gewünschte und benötigte Dinge und wie schnell und deutlich sich dieser Fokus verschieben kann. Man erleichtert sich und wirft materiellen wie immateriellen Ballast ab – lange Autoschlangen vor den Wertstoffhöfen können das bezeugen. Nun wird es spannend: Nach den Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen versuchen viele, etwas wie eine vermeintliche “Normalität” herzustellen – und wacker weiterzukonsumieren. Spezielle “Corona-Rabatte” des Einzelhandels sollen den Verbraucher dazu animieren, sogar noch mehr zu verbrauchen um die quasi entgangenen “Konsumfreuden” nachzuholen. Ein probates Mittel gegen diese unsinnige Verkehrung ist, sich die befreienden und positiven Momente des Konsumverzichts immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Es fordert ja niemand ernsthaft einen radikalen Verzicht, aber wer mit mehr Bedacht konsumiert, tut sich und natürlich auch der Umwelt etwas Gutes.

Die Umwelt führt mich direkt zum nächsten Gedanken: In Zeiten der häuslichen Isolation hatte die Natur wenige Wochen Zeit, einmal “durchzuatmen”. Besonders nachhaltig war dies freilich nicht – aber es ließ einen doch im Ansatz spüren, welches Potenzial ein konsequenter Umwelt- und Klimaschutz entfalten kann. Leere Fahrstraßen werden als angenehm empfunden. Der Fluglärm ist weg, die Luft ist reiner. Weniger Müll liegt auf den Straßen und Plätzen. Tiere, die sich längst zurückgezogen haben, kommen wieder zum Vorschein. Eine Binsenweisheit, die nun aber nicht nur verstehbar sondern im besten Wortsinne spürbar ist: Weniger Wachstum bringt eine sauberere Umwelt, weniger Hektik und eine höhere Lebensqualität.

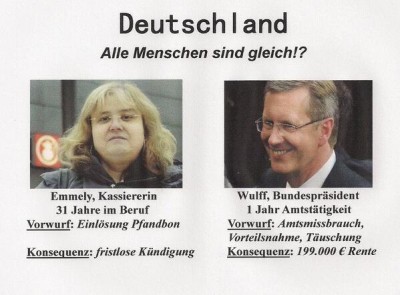

Wir lernen zudem, wer diese Gesellschaft im Innersten zusammenhält: Feuerwehr und Rettungsdienst, Polizei, Pflege- und Betreuungspersonal, Ärztinnen und Ärzte, die Mitarbeiter von Supermärkten und Apotheken, Busfahrer, Lokführer. Pädagogen, Care Worker. Wir lernen zudem, dass man von den Einkommen der wichtigsten Berufe, die ein gesichertes gesellschaftliches Leben erst ermöglichen, kaum sinnvoll leben kann.

Diese sind die wahren Leistungsträger, ihre Leistung ist unverzichtbar.

Wir lernen, welche Berufe verzichtbar sind, wenn es wirklich darauf ankommt: Manager, Banker, Unternehmensberater. Wir brauchen sie nicht wirklich. Ein Arzt oder Pfleger, der einen Tag fehlt – fehlt. Ein Manager oder Berater, der einen Tag fehlt, ist halt nicht da. Es ändert nichts. Diese Erkenntnis schmerzt viele, nicht nur die Angehörigen der exemplarisch genannten Berufsgruppen – sondern all jene, die sich in unserer “Wachstumswirtschaft” sicher gefühlt haben. Wir erkennen: Diese Berufsgruppen sind keine Leistungsträger, die erbrachte Leistung trägt kaum zum Fortbestand der freien und sicheren Gesellschaft bei.

Und so ist freilich auch spannend, mit anzusehen, wie den Vertretern dieser leistungsarmen bis leistungslosen Berufsgruppen mit jedem Tag der Kontaktbeschränkungen sprichwörtlich “der Arsch auf Grundeis” geht. Die Lobbymarionette Christian Lindner wurde nicht müde, jeden Tag dem kleinen, trotzigen Kinde gleich, nach Lockerungen zu rufen. Laschet tat es ihm gleich. Beide haben dadurch den Rest ihrer Reputation und Glaubwürdigkeit sehenden Auges auf Jahre verbrannt. Die Handlanger dieser Lobby tun alles, um die gewonnenen Erkenntnisse wieder zu vernebeln: Care Work ist wichtig, weiblich und unterbezahlt. Banking, Management und Consulting schaffen keinen Mehrwert und sind kaum einen Bruchteil dessen wert, was sie an Geld und Ressourcen beanspruchen.

Viele Menschen, die bislang in Büros Präsenz zeigen mussten, hatten nun die Möglichkeit, ins Homeoffice zu gehen. Auch aus diesem Umstand kann viel gelernt werden: Zuerst einmal, dass wir eine wesentlich bessere digitale Infrastruktur benötigen. Weiterhin, dass viele Arbeiten, für die man in der Vergangenheit die notwendige Präsenz im Büro annahm, nicht nur problemlos sondern auch produktiver am Telearbeitsplatz erledigt werden können. Schließlich, dass dadurch Führung und Management in vielen Bereich umzudefinieren ist. Und weiterhin, dass der Präsentismus – also das Erscheinen auf Arbeit, wenn man krank ist – sehr weitreichende und schwere Folgen hat und in Zukunft unbedingt zu vermeiden ist.

Was ist uns wirklich wichtig? Wie einschneidend die Beschränkung sozialer Kontakte sein kann, haben wir alle mehr oder weniger gespürt. So sehr wir im Arbeitsleben eine tragfähige und verfügbare digitale Infrastruktur benötigen, so sehr bekamen wir vor Augen geführt, wie essentiell der persönliche Kontakt ist. Und so schmerzlich diese Lektion zu lernen ist, so heilsam ist sie auch. Das mag freilich auch nicht auf jeden zutreffen – doch ich war überrascht, wie schnell viele Menschen den Wert, ja die schiere Notwendigkeit der persönlichen sozialen Kommunikation und Interaktion benannten.

Umso erstaunlicher ist, dass sich nun eine zwar kleine, aber medial hochpräsente Koalition aus (Neo-)Faschisten, Rechtskonservativen, Wirtschaftsliberalen, FDPlern und AfDlern, Verschwörungstheoretikern, Esoterikern, Anthroposophen, Homöopathen, religiösen Sektierern, sogenannten Alternativmedizinern, Reichsbürgern, stumpfen Gewalttätern und ähnlichen Menschen- und Wissenschaftsfeinden zusammenrottet, um aus reiner Lust an der Provokation einfachste gebotene Regeln zur Reduzierung des Infektionsrisikos brechen um mit einer vermeintlichen Freiheit zu argumentieren, die Aller der Freiheit berauben, um völlig abstruse, menschenverachtende und faschistoide Weltbilder transportieren zu können – nur was kann man daraus lernen? Wir lernen die Feinde des Lebens und der Freiheit kennen und verstehen, dass diese Leute auf allen Ebenen politisch und gesellschaftlich zu bekämpfen sind: Durch Sichtbarmachung, Aufklärung, Warnung und natürlich auch dem Entzug der öffentlichen wie medialen Wahrnehmung.

Die Covid-19-Pandemie hat uns nach wie vor fest im Griff. Die Lockerungen der letzten zwei Wochen, die für viele Experten noch deutlich zu früh kamen, wiegen uns in einer trügerischen Sicherheit. Dass die Pandemie nicht zur Krise wird, wie das in den USA, Großbritannien oder Brasilien – also überall dort, wo Rechtspopulisten regieren – der Fall ist, liegt in der Verantwortung des Einzelnen. Abstandsgebote und grundsätzliche Gebote der Hygiene sind zu beachten.

Wenn wir aus den beschriebenen Lehren auch Konsequenzen ziehen, tun wir uns viel Gutes: Ein Weiterwirtschaften nach dem Primat des Wachstums kann so nicht mehr stattfinden. Wir alle profitieren von einem überlegten und zurückhaltenden Konsum mit Augenmaß. Die Berufsstände, die diese Gesellschaft im Innersten zusammenhält, sind zu stärken, auszubauen und gerecht zu entlohnen. Berufsstände, die die soziale Ungleichheit zementieren und nur im Interesse Weniger tätig sind, gerade aus den Bereichen der Finanzindustrie, Management und Unternehmensberatung, sind durch Entzug von Geldmitteln, Ressourcen, Macht und Anerkennung zu sanktionieren. Unser Handeln muss sich in zunehmendem Maße an den Erfordernissen des Umwelt- und Klimaschutzes orientieren. Faschisten, Esoteriker und religiöse Sektierer sind aus dem gesellschaftlichen Diskurs auszuschließen und durch Information und Aufklärung konsequent zu bekämpfen. Dieses Kondensat der angerissenen Erkenntnisse mag isoliert durchaus radikal klingen – wer aber die letzten Wochen Revue passieren lässt, wird schnell feststellen, dass diese Konsequenzen einfach, klar und notwendig sind und das Leben der Mehrheit kaum einschränkt, aber enorm bereichern wird.