Wer auf der Suche nach neuen Restaurants, Geschäften oder nach speziellen Dienstleistungen ist, hat in vergangenen Tagen gerne auf das Branchen-Telefonbuch oder Empfehlungen aus dem persönlichen Umfeld zurückgegriffen. Heute nutzt wohl die Mehrzahl der Menschen auch die Dienste von Google – und gerade bei Google Maps finden sich zu nahezu jedem niedergelassenen Geschäft entsprechende Bewertungen. Nur allzu gerne lassen wir uns von solchen durch die Nutzer generierten Bewertungen leiten – verfügt ein Unternehmen über viele gute Bewertungen, kann es so schlecht nicht sein, sind viele negative Bewertungen vorhanden, ist zumindest eine gewisse Vorsicht geboten – so möchte man meinen.

Doch es gibt inzwischen Anhaltspunkte, die am System der Google-Bewertungen sehr ernste Zweifel aufkommen lassen. Denn viele Unternehmer lassen heute fundierte negative Bewertungen nach einiger Zeit löschen – und der Bewerter ist kaum in der Lage, sich hiergegen adäquat zur Wehr zu setzen. Einige solcher Fälle möchte ich im Folgenden dokumentieren.

Die zentrale Frage lautet: Sind Google-Bewertungen für den Verbraucher überhaupt noch relevant, können sie den Nutzer noch bei der Entscheidungsfindung, welche Dienstleistungen sie wo einkaufen, welche Ärzte sie aufsuchen oder welche Restaurants sie besuchen, inzwischen noch unterstützen?

Eine Antwort darauf fällt schwer. Klar ist: Hat ein Unternehmen viele ausschließlich gute oder sehr gute Bewertungen, sollte man auf jeden Fall misstrauisch werden. Natürlich kann dieses Misstrauen auch die Falschen treffen, allerdings liegt bei Unternehmen, die nur gute oder sehr gute Bewertungen haben, der Verdacht nahe, dass diese dadurch zustande kamen, dass der Inhaber einer Unternehmung in das Bewertungssystem eingegriffen hat bzw. hat eingreifen lassen.

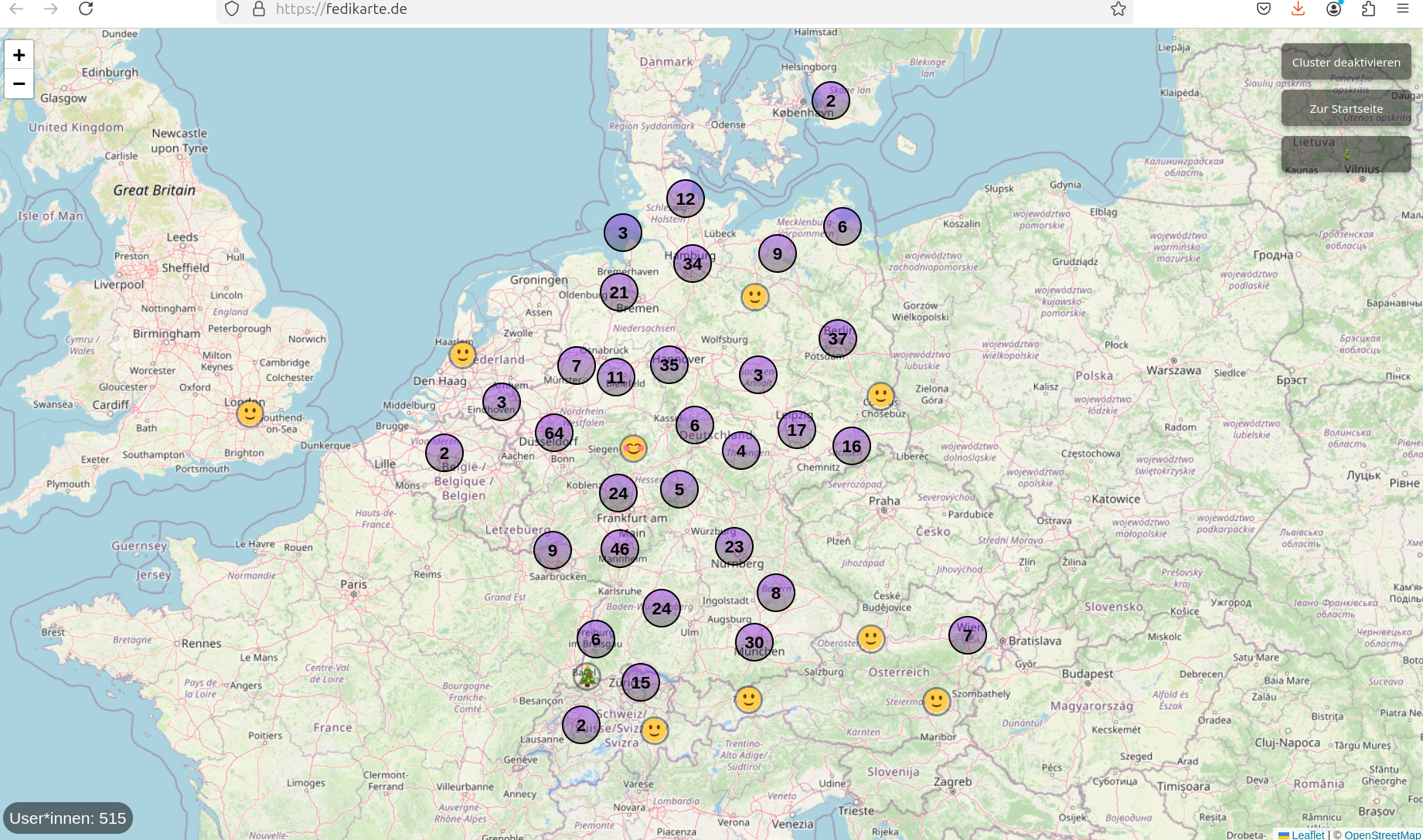

Geht das so einfach? Nun, ich habe es selbst erlebt. Ich bin nun kein großer Local Guide (mehr), habe noch etwa 130 Bewertungen bei 3.500 Punkten online und dennoch bin ich schon mehrmals Opfer von Zensurmaßnahmen, die durch Unternehmen oder Wirte angestoßen wurden, geworden.

Ein kleines Beispiel: Vor einiger Zeit waren wir zu fünft „zu Gast“ in einem wohl als gutbürgerlich bezeichneten Steiner Restaurant, das ich hier nicht namentlich nennen möchte. Die Speisen und der Service waren deutlich unterdurchschnittlich, die Preise gehoben. Nach der äußerst mäßigen Erfahrung dort fühlte ich mich bemüßigt, das im Rahmen einer kurzen Rezension mitzuteilen.

Unser heutiger Besuch im {average Gasthaus} konnte uns nicht überzeugen – zuvorderst ist anzumerken, dass leider das Preis-Leistungsverhältnis überhaupt nicht stimmt. Das relativ biedere Gasthaus mit seinem doch leicht abgegriffenen Interieur vermag nicht das Gefühl von Gemütlichkeit zu verströmen, die Toiletten […] sind alt und lieblos, die frühen 80er Jahre lassen hier grüßen. Der Hausschoppen, ein relativ nichtssagender Franke ohne Ecken, Kanten und Geschmack, wird im verkratzten Römer serviert – das kann heute jede Dorfwirtschaft besser. Das Essen reicht man auf Porzellan im Stile der Serie „Salzburg“ und dieser Standard der späten 1970er, frühen 1980er Jahre wird konsequent beibehalten. Die Beilagensalate schwimmen welk und traurig in wässrigem Dressing. Zwei Schäufele kamen an den Tisch mit gummiartiger Kruste – aber staubtrockenem Fleisch, zwei verkochten Klößen und einer schleimig-sämigen Soße. Kein volles Fiasko, aber auch eben so niedriger Standard, dass es einfach nicht mehr in unsere Zeit passt. Dafür {hoher, wenig marktüblicher Betrag} Euro zu nehmen ist, gelinde gesagt, frech. Der Service war aufgesetzt freundlich und – obwohl wir zu Beginn die einzigen Gäste waren – etwas überfordert. Um hier keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Unser Abend im {average Gasthaus} war nun kein kompletter Reinfall – aber eine Zeitreise in die Durchschnittsgastronomiekultur der frühen 80er. […] Eher ein Restaurant für Gäste in höherem Alter mit niedrigen Ansprüchen, das ich bei allem Wohlwollen leider nicht weiterempfehlen kann. ★★

Die Auslassungen in eckigen Klammern mögen verhindern, dass die beschriebene Gastronomie allzu leicht wiedererkannt werden kann, das soll an dieser Stelle nämlich nicht das Thema sein.

Das Löschersuchen wurde vonseiten des „Bevollmächtigten“ wie folgt begründet (Auszug aus der Mail, die ich von Google erhielt und das an Google, nicht an mich als Rezensenten, gerichtet war):

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir sind Bevollmächtigter in dieser Angelegenheit.

Unser Mandant hat eine negative Bewertung erhalten, unser Mandant teilte uns mit, dass der Verfasser sowie der Inhalt der Bewertung unbekannt ist.

Wir sind zugelassener Rechtsdienstleister unter dem Aktenzeichen {average Aktenzeichen} beim Amtsgericht {average Nniedersächsische Stadt}.

Der Inhalt der Bewertung konnte keine Informationen auf die Echtheit des Bewerters geben. Es besteht auch kein anderweitiger Berührungspunkt, (Telefon, E-Mail, Anfrage, Angebot, Termin), durch den sich die Bewerter eine Meinung über das Unternehmen gebildet haben könnten. Somit können die Bewertungen nur unwahre Tatsachenbehauptungen darstellen.

Ebenso ist die Veröffentlichung unwahrer Tatsachenbehauptungen sowie diffamierende Inhalte in Bewertungen, unter dem Blickwinkel der Meinungsfreiheit, kein schützenswertes Gut (BVerfGE 54, 208 (219)).

Wir bitten Sie das Prüfverfahren einzuleiten.

Wir erteilen Ihnen hiermit eine Rüge, Sie haben daher eine Prüfungspflicht nach aktuellem Grundsatzurteil des Bundesgerichtshof, siehe Az. VI ZR 1244/20, Urteil vom 09.08.2022.

Den Nachweis Ihrer Prüfungspflicht bitten wir zur Weiterleitung an unseren Auftraggeber uns zuzuleiten. Dazu wird unser Mandant ggf. dann Stellung nehmen.

Es war ein wenig Recherche, die es erforderte, um herauszufinden, wer denn der „Rechtsdienstleister“ ist, der meine Rezension löschen ließ. Es handelt sich hier mitnichten um einen Anwalt oder eine Kanzlei, sondern ein Inkassounternehmen, welches gleichzeitig auch Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung, Vertriebsdienstleistungen, aber auch Löschungen von „rechtswidrigen Negativrezensionen im Internet“ anbietet. Wenn Honest Achmed Used Cars and Certificates wüsste, womit man hierzulande so alles Geld machen kann, würde er sein Business sicher um einige lukrative business cases erweitern ;).

Dass ich die Firma, die hier tätig wurde, überhaupt recherchieren konnte, liegt an einem kleinen Fehler, den Google machte: Erhält ein Rezensent per E-Mail einen Hinweis auf eine eingegangene takedown notice, so wurde bis vor kurzem der Text des Beschwerdeführers, um den Namen, Adresse und Kontaktdaten des Beschwerenden gekürzt, in Kopie in die Mail eingefügt.

Bei der oben zitierten Mail hat dieser Automatismus allerdings versagt, es wurde mir ein Aktenzeichen mitgeschickt, bei dem ich dann bei Gericht die Firmierung in Erfahrung bringen konnte. So habe ich gleich eine ladungsfähige Anschrift und den Vertretungsbevollmächtigten, den ich nun juristisch belangen lassen kann. Leider ist das die absolute Ausnahme, Google teilt den Rezensenten nämlich nicht mit, wer da zur Durchsetzung von wessen Interessen beauftragt wurde. Die oft dubiosen Firmen, die aus der Löschung von negativen Google-Bewertungen ein (sicher auch recht leicht nahezu vollständig automatisiertes) „Business“ entwickelt haben, bleiben so lange in der Grauzone verborgen, bis sich ein Rezensent, der Zensuropfer geworden ist, die Mühe macht und einen Anwalt auf die Sache ansetzt. Und das dürfte in Anbetracht des Aufwands und der Kosten wohl die absolute Ausnahme sein.

Ich möchte an dieser Stelle zum wichtigsten Punkt, der „Begründung“, der zufolge die Bewertung zu löschen sei: Hier wird mit der Aussage „Der Inhalt der Bewertung konnte keine Informationen auf die Echtheit des Bewerters geben. Es besteht auch kein anderweitiger Berührungspunkt, (Telefon, E-Mail, Anfrage, Angebot, Termin), durch den sich die Bewerter eine Meinung über das Unternehmen gebildet haben könnten“ schlicht unterstellt, ich wäre nie Gast in dieser Wirtschaft gewesen, obschon augenfällig das Gegenteil der Fall ist – meine sehr eindeutigen Beschreibungen der Örtlichkeiten, des Speisenangebots, des Service… legen nahe, dass ich vor Ort war und das schlechte Schäufele dieses Durchschnittsgasgenoms auch gegessen habe. Noch dreister ist allerdings der Schluss, der vom dubiosen Löschdienstleister gezogen wird: „Somit können die Bewertungen nur unwahre Tatsachenbehauptungen darstellen.“ Das ist – für jedermann offensichtlich – nichts anderes als eine Lüge.

Wohl die meisten gelöschten Bewertungen dürften rechtlich gesehen absolut zulässig sein, in aller Regel sind die Bewertungen vom Recht auf freie Meinungsäußerung vollständig gedeckt. Also bedient man sich des „Kniffs“, einfach zu unterstellen, der Rezensent wäre nie Kunde des bewerteten Unternehmens gewesen – das ist mir in der Recherche zu diesem Post mittlerweile regelmäßig untergekommen. Gerne wird dann wie folgt argumentiert (alle Zitate sind den removal notices von Google entnommen):

Vorweg möchten wir darauf hinweisen, dass berechtigte Kritik ausdrücklich erwünscht und zur Verbesserung der eigenen Leistung genutzt wird.

Bei der vorliegenden Bewertung ist für das bewertete Unternehmen jedoch nicht nachvollziehbar, inwiefern ein nötiger Anknüpfungspunkt vorliegt.

Daher bitten wir um Einleitung des Prüfverfahrens.

Dieses Prüfverfahren soll dazu dienen, gefälschte Bewertungen zu verhindern, damit sichergestellt ist, dass nur solche Personen bewerten, die auch tatsächlich über eigene Erfahrungen verfügen.

Vorliegend kann das bewertete Unternehmen leider nicht rekonstruieren, inwiefern ein Kontakt vorgelegen hat.

Das ist freilich sehr perfide. Denn, anstatt dass das Unternehmen nachweist, dass man nicht Kunde dort gewesen sein kann, wird die Beweislast zuungunsten des Bewerters umgekehrt und man selbst soll einen Nachweis darüber erbringen, dass ein Kundenverhältnis bestand. Google schreibt hierzu:

Sofern der Beschwerdeführer behauptet, Sie seien nie Kunde, Patient etc. gewesen bzw. ihm nicht bekannt, möchten wir Sie bitten, uns Ihren richtigen Namen mitzuteilen und uns ggf. Nachweise für die tatsächlichen Hintergründe Ihres Erfahrungsberichts zu übermitteln, soweit solche vorliegen (vgl. BGH, Urt. 01.03.2016, VI ZR 34/15).

[…]

Wir bitten Sie daher freundlich, die Angaben Ihrer Erfahrungsberichts sowie die Hintergründe wie insbesondere den Zeitraum, in dem Sie die beschriebenen Erfahrungen gemacht haben, möglichst konkret darzulegen. Bitte gehen Sie dabei auch explizit auf die einzelnen Punkte des Beschwerdeführers ein und schicken Sie uns Nachweise. Dies können je nach Leistung z.B. Rechnungen, Lieferscheine, Terminkarten, Eintragungen auf Bonuskarten, Rezepte oder ähnliche Nachweise sein. Es steht Ihnen dabei frei, bestimmte Informationen zu schwärzen, bevor Sie uns diese Dokumente senden. Die zur Verfügung gestellten Informationen werden wir dann gegebenenfalls an den Beschwerdeführer übermitteln, damit dieser dazu Stellung nehmen kann.

Das mag aus Sicht Googles recht und billig sein, kein Rezensent wird sich aber gegenüber Google oder dem Unternehmen, das die Zensur anstoßen ließ, so umfänglich selbst bloßstellen und entsprechende, teils hochsensible Daten, herausgeben, nur um sich gegen eine ungerechtfertigte Rezensionsentfernung zur Wehr zu setzen.

Praktisch gesprochen bedeutet das, dass man gezwungen wird, sich seiner informationellen Freiheitsrechte quasi selbst zu berauben, anderenfalls hat man niederschwellig keine Möglichkeit, gegen die Zensur der eigenen Bewertung in Form von, wie es Google als „Konsequenz“ betitelt, einer „Zugangsbeschränkung“ vorzugehen. Das ist nämlich der nächste feine juristische Kniff, den Google anwendet: Der Inhalt wird ja nicht gelöscht – gegen so eine Löschung könnte man rechtlich relativ einfach vorgehen, der Inhalt wird ja nur nicht mehr angezeigt, das nennt sich dann „Zugriffsbeschränkung“. Das Resultat ist für die Nutzer, für die Community, dasselbe – juristisch macht es einen Unterschied, der ein Vorgehen gegen diese zumeist automatisiert getroffenen „Entscheidungen“ deutlich verkompliziert.

Interessanterweise glaubt man bei Google der Argumentation, der Rezensent wäre nie Kunde des Unternehmens gewesen, selbst dann, wenn sehr aussagekräftige Fotos, die darstellen, dass man vor Ort war, Teil der Rezension sind.

Verkompliziert wird die Sache noch durch einen weiteren Umstand: Inzwischen erhalten Rezensenten nur noch äußerst selten eine um die Kontaktdaten der Beschwerdeführer gekürzte Abschrift der takedown notice. Man ist dazu übergegangen, lapidar die Kategorie der Beschwerde mitzuteilen.

Weitere gerne ins Feld geführte Gründe für das Löschen oder „Unsichtbarmachen“ einer Rezension durch Google ist die Behauptung, der Beitrag erfülle den Tatbestand der „Diffamierung“ oder „Verleumdung“.

Ein weiteres Beispiel: Ein guter Freund bewertete die Filiale eines Nürnberger Burgerrestaurants im Osten der Stadt, gab der Gastronomie sogar zweimal eine Chance und berichtete in seiner Google-Bewertung ehrlich und transparent darüber. Er bewertete übrigens unter seinem Klarnamen.

Edit 01.06.23: Zweite Chance: wir holten zwei Bacon Burger mittags. Es war nix los, nur 4 Gäste auf zwei Tische verteilt. Die Burger waren schnell fertig. Und dann die nächste Entäuschung: lieblos belegt, der Bacon war total labbrig, das Patty schmecke nach nix, nur die Soße hatte einen Geschmack. Ich hab den Verdacht, dass die Pattys irgendwelche Fertigteile waren. Geht mal in die anderen guten Burgerläden, da könnt ihr schmecken wie gute Pattys sein können. Und der Burger kostete 11€. Das war’s mit {average Burgerrestaurant}, nie wieder geh ich dahin. Sehr schade.

Die Freude war groß! Eine Filiale des {average Burgerrestaurant} kommt in den Nürnberger Osten. Wenn man hier arbeitet freut man sich über jede kulinarische Ergänzung. Heute war der Tag des erstens Besuchs, wir bestellten zwei Chicken Mango Sandwiches und Curry Fries. Und leider war die Enttäuschung groß. Die Sandwiches waren wirklich fad zubereitet. Das Sandwich wurde gefühlt dreimal mit grünen Salat umwickelt, der Toast [nicht] richtig getoastet. Die Belegung an sich ließ sehr zu wünschen übrig und der Geschmack war auch nicht gut, und das für 10.50€. Da Coca Cola war aber super. Einen Versuch gibt es noch mit einem Burger. Ich hoffe, der wird besser. ★★

Diese Bewertung wurde nach Beschwerde wegen „Diffamierung“ „bei Google Local Reviews für Nutzer weltweit“ zugriffsbeschränkt. Der Witz: Das deutsche Strafrecht kennt keinen Tatbestand der Diffamierung. Der einer Diffamierung wohl am ehesten nahekommende Tatbestand wäre die „üble Nachrede“, damit üble Nachrede überhaupt als Delikt infrage zu ziehen ist, muss die Tatsachenbehauptung nachweislich falsch und zudem geeignet sein, den Betroffenen oder sein Unternehmen verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen. Lesen wir die obige Bewertung noch einmal durch, so ist auch Nichtjuristen sofort plausibel, dass keine der genannten Verdachtsmomente begründet sind.

Ganz klar ist es wesentlich einfacher und erfolgversprechender, unliebsame Google-Bewertungen löschen zu lassen, als positive Bewertungen einzukaufen (letzteres ist nicht nur ein Verstoß gegen die Richtlinien Googles, auch die Gefahr, eine Abmahnung zu erhalten, ist nicht gering). Wer den Versuch unternimmt, Google-Bewertungen löschen zu lassen, trägt, wie wir später noch sehen werden, kaum ein Risiko. Das „Schlimmste“, was ihm passieren kann, ist, dass die negative Bewertung einfach stehen bleibt, oder man, wenn man ungeschickt vorgeht, beim Versuch des Entfernenlassens etwas Geld verliert.

Zusätzlich perfide: Google teilt nicht mit, welche Anbieter, „Rechtsdienstleister“, Anwälte oder Kanzleien hier in wessen Auftrag tätig sind oder wie ihre Bevollmächtigung nachzuweisen ist. So ist es den in ihren Rechten verletzten Rezensenten noch nicht einmal möglich, Informationen darüber zu erhalten, zu veröffentlichen oder zu sammeln, wer die beteiligten Akteure sind und ob sie überhaupt berechtigt sind, Bewertungen löschen zu lassen.

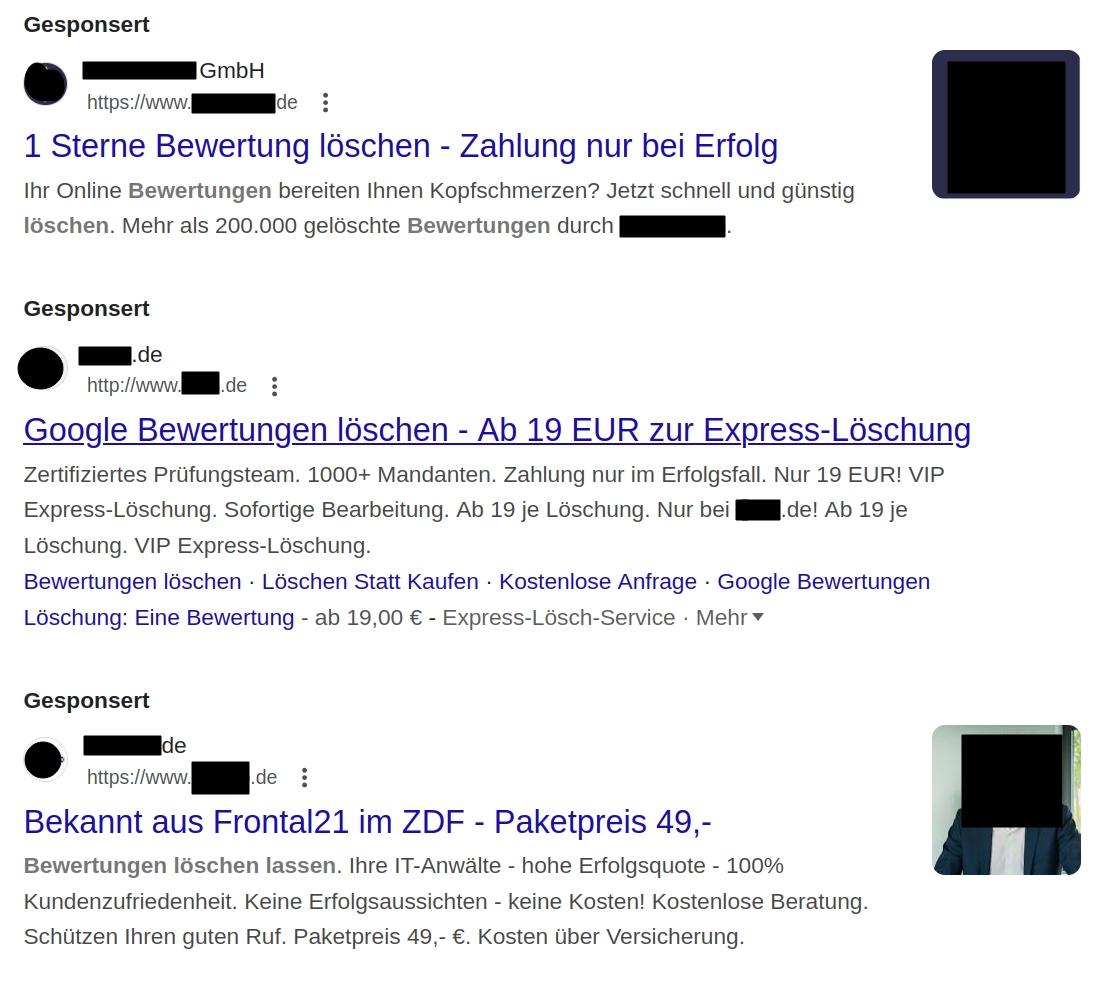

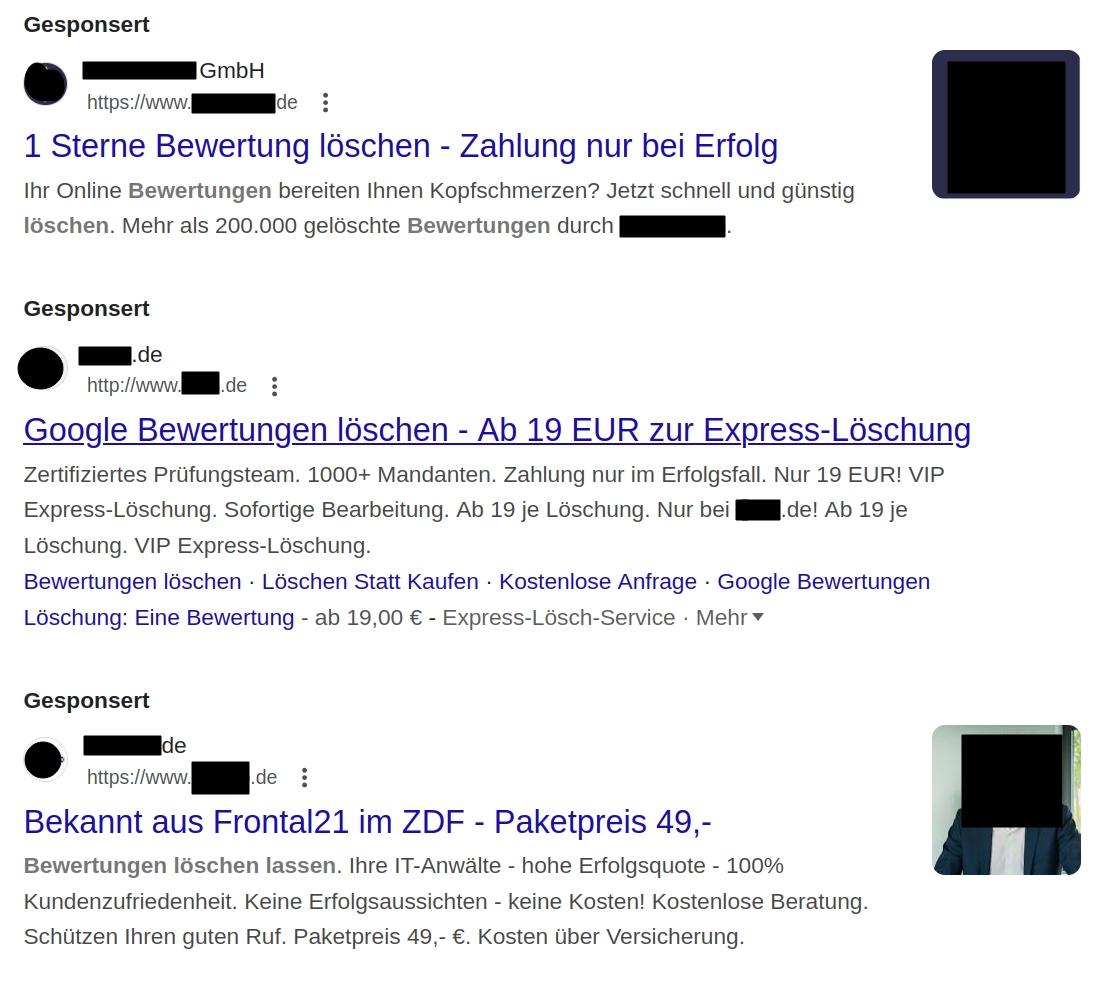

Wer bei Google einfach „negative google bewertungen löschen lassen“ sucht, erhält zahllose bezahlte Werbeanzeigen und weitere Angebote von Firmen und Kanzleien, die teils zum Pauschalpreis, der nur um Erfolgsfall fällig wird, Google-Bewertungen löschen lassen.

Die Preise sind, wie sich allein anhand des Screenshots leicht ablesen lässt, gering. Mancher Anbieter wirbt mit einer über 90-prozentigen Erfolgsquote.

Dieses Vorgehen ist aus Verbrauchersicht ein Fiasko. Hier werden nicht nur wertvolle Beiträge aus der Community unter teils fadenscheinigen Begründungen wegzensiert und die freie Meinungsäußerung der Beitragenden beschnitten, auch der Wettbewerb wird von unlauteren Gewerbetreibenden verzerrt. Wer sich nicht entsprechende Hilfe sucht, um Bewertungskosmetik zu betreiben, ist der Dumme. Wer manipulierend in das Bewertungswesen eingreift, erschleicht sich nicht nur das Vertrauen argloser Kunden, sondern verbessert auch sein Ranking und seine Umsätze. Google schützt seine Rezensenten und ihre wichtigen Beiträge nur wenig. Es ist für mich nicht erkennbar, dass Google solche Angriffe auf das eigene Bewertungssystem adäquat abwehrt. Ich werfe Google weiterhin fehlende Transparenz vor – gegen alle ausnahmslos unzutreffenden Anwürfe habe ich bei Google Einspruch erhoben, in keinem einzigen Fall wurde ihnen stattgegeben, ob die Einsprüche überhaupt sinnstiftend behandelt und warum sie abgeschmettert wurden, habe ich nie erfahren.

Hier offenbart sich im kleinen, im Detail, freilich auch das Grundproblem der Ideologie des sogenannten „freien Marktes“ (den es, wie jeder weiß nicht gibt, den es nie gegeben hat) – denn auf ihm besteht ja nicht der, der die besten Produkte anbietet, sondern der, der finanzstark und skrupellos in die Absatzpolitik eingreift. Den Schaden tragen die Verbraucher, die Arbeitnehmer, die Gesellschaft – alles wie immer.

Es wäre höchst Zeit, solchen „Unternehmern“ ein für alle Mal das Handwerk zu legen und drakonische Strafen gegen sie, aber auch die handlangenden Kanzleien und Agenturen zu verhängen. Ihnen allein die Schuld an der Misere aufzubürden, wäre aber zu kurz gegriffen. Dass ganz offensichtlich auch missbräuchlich schlechte Bewertungen ohne größeren erwartbaren Widerstand gelöscht werden, ist grundsätzlich auch nur durch ein Versagen des Gesetzgebers und der Gerichte ermöglicht.

Nun bleibt freilich nur noch, die eingangs gestellte Frage zu beantworten: Welche Aussagekraft haben heute noch Google-Bewertungen? Hier muss sich freilich jeder diese Frage selbst beantworten. Ich persönlich halte nach den geschilderten Fakten die Aussagekraft von Google-Bewertungen mittlerweile für relativ gering. Jeder Gewerbetreibende kann nach meinem Dafürhalten, ohne mit größerem Widerstand rechnen zu müssen, mit geringen Kosten und mit nur ein wenig Know-how Bewertungskosmetik betreiben und missliebige Kommentare löschen lassen. Da ich als Nutzer nicht wissen kann, ob Bewertungsprofile (wie oben beschrieben) manipuliert wurden oder nicht. Einfach auf die Aussagekraft der Bewertungen zu vertrauen, wäre reichlich naiv. Dazu kann ich persönlich niemandem raten.

Noch vor einigen Jahren war das besser, da trat das Problem mit entfernten Bewertungen noch nicht in der heutigen Häufung auf. Wieder einmal haben es „Geschäftsleute“ geschafft, sich der durch Schwarmintelligenz getragenen, öffentlich transparent gemachten Kundenmeinung zu entziehen.

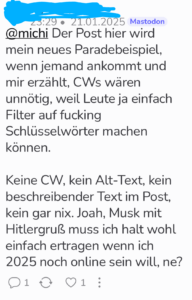

Richtig geil wird es aber, wenn man für die Verwendung von KI-Diensten wie dem Alt-Bot kritisiert wird. Kurz erklärt:

Richtig geil wird es aber, wenn man für die Verwendung von KI-Diensten wie dem Alt-Bot kritisiert wird. Kurz erklärt:  CWs, das ist unbestritten, können bedeutungsvoll und angebracht sein und das Filtern echter verstörender Inhalte für Zielgruppen, für die sie nicht geeignet sind, durchaus erleichtern. Wer aber bei quasi jedem alltäglichen Anlass eine content warning einfordert oder setzt, macht nicht nur für Menschen mit und ohne Behinderung die Timelines unlesbar, er macht aus den CWs ein verdammt stumpfes Schwert.

CWs, das ist unbestritten, können bedeutungsvoll und angebracht sein und das Filtern echter verstörender Inhalte für Zielgruppen, für die sie nicht geeignet sind, durchaus erleichtern. Wer aber bei quasi jedem alltäglichen Anlass eine content warning einfordert oder setzt, macht nicht nur für Menschen mit und ohne Behinderung die Timelines unlesbar, er macht aus den CWs ein verdammt stumpfes Schwert.