Neuer MP3-Player im Test: Der HIFI-WALKER M7

Haben MP3-Player heute eigentlich noch irgendeinen Nutzen, den ein mittelpreisiges (und in aller Regel vorhandenes) Smartphone nicht oder nicht so gut liefern kann? „Ganz dünnes Eis…“ möchte man denken, denn in aller Regel schneiden MP3-Player im Vergleich zu Smartphones relativ schlecht ab, schon alleine, weil sie gewöhnlich mit Streaming nicht umgehen können. Ein paar denkbare Einsatzzwecke gibts dennoch: Wer nicht streamen will und relativ viel Speicher für seine Audiodateien haben will, wer HiRes-Audio hören will und das Gerät gleichzeitig als DAC nutzen möchte und wer eine sehr lange Akkulaufzeit benötigt, der fährt unter Umständen mit einem klassischen MP3-Player nicht schlecht. Und dann liefern MP3-Player unter Umständen noch einen Nutzen: Sie sind nicht selten einfach besser bedienbar. All diese Gründe lassen mich auch heute noch regelmäßig ein solches Gerät benutzen und all diese Gründe rechtfertigen auch im Jahre 2024 noch eine Beschäftigung mit dieser Gerätekategorie.

Mit der Konkurrenz durch Smartphones sind natürlich auch die Erwartungen an einen MP3-Player gewachsen. Mein Leib- und Magen-Hersteller solcher Geräte war in den vergangenen Jahren die Marke FiiO, dort konzentriert man sich aber mittlerweile auf die Produktion hochwertiger Kopfhörer, Kopfhörerverstärker und DACs. Andere Player chinesischer Provenienz betreten die Bühne und versuchen, diesen Nischenmarkt zu bedienen. Ab und an beißt mich dann die Sau und ich bestelle mir ein solches Gerät zum Test. Mit dem Phinistec Z6 legte ich dabei im letzten Jahr einen ordentlichen „Bauchplatscher“ hin.

Heute darf der Player mit der Typenbezeichnung M7 des chinesischen Herstellers HIFI WALKER zeigen, was er kann. Und um es vorwegzunehmen: Er zeigt eigentlich eher, was er nicht kann.

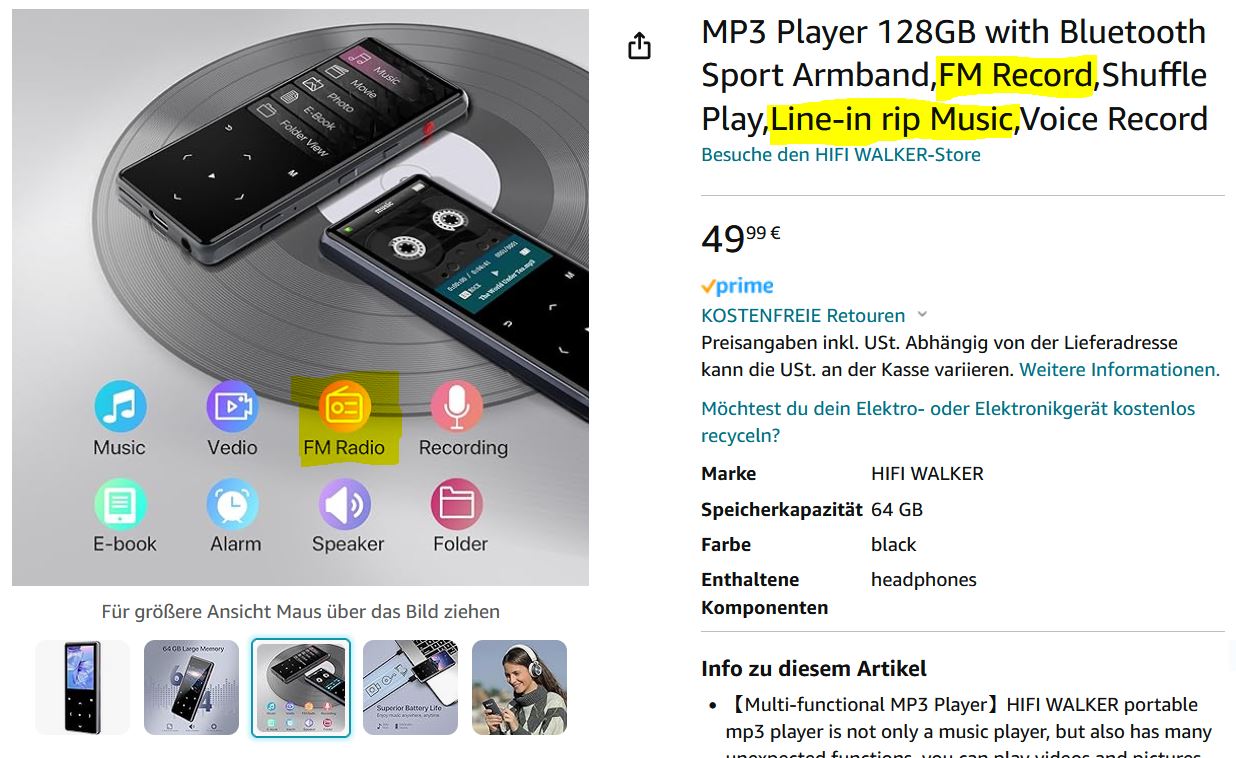

Das Gerätchen ist brandneu erschienen, kostet knappe 50,- Euro und bringt an Features vermeintlich alles mit, was man sich wünscht: Ein schmales Metallgehäuse mit Touchbedienung und großem, scharfem Display, 64 GB interner Speicher, erweiterbar per microSD-Karte, UKW-Radio, Aufnahmefunktion und ein Akku mit 500 mAh Kapazität, der den Player rund dreißig Stunden lang powert, dazu ein kleiner eingebauter Lautsprecher und die Möglichkeit, nicht nur MP3s und WMA-Dateien, sondern eine Vielzahl an Lossles-Formaten wiederzugeben, machen das Angebot attraktiv. Und es gibt, das ist mittlerweile so üblich, freilich auch die Möglichkeit, Bluetooth-Kopfhörer und Boxen drahtlos mit dem Player zu koppeln. Es ist klar: Wenn so ein Gerät einen Fuffie kostet, müssen irgendwo Kompromisse gemacht werden. Welche das sind, das wird mich noch sehr überraschen.

Die erste positive und negative Überraschung stellt sich schon bei der Inbetriebnahme heraus: Soll der Player lt. Herstellerbeschreibung lediglich Karten bis 128 GB mounten, so hat er beim Einlesen und Erstellen einer Musikbibliothek einer gut gefüllten 256 GB-Karte keinerlei Problem. Die andere Überraschung ist eher unangenehmer Natur: Das versprochene FM-Radio gibt es schlicht nicht. Nix, nada, niente. Das ist ein Player ohne Radio. Das ganze Angebot fühlt sich schon wieder so richtig nach Chinaranz an – was soll man von einem Hersteller halten, der es nicht mal hinbekommt, eine vernünftige und zutreffende Produktbeschreibung ins Netz zu stellen?

Wen nimmt es Wunder, dass man im Lieferumfang das Sportarmband nicht findet? Und freilich ist auch eine Aufzeichnung vom Line-Eingang nicht möglich, denn: Es gibt keinen.

Das mit dem fehlenden Sportarmband ist verschmerzbar, dass die Produktbeschreibung aber so eklatante Fehler aufweist, nicht.

Schauen wir uns die Hardware an: Die macht einen soliden, um nicht zu sagen solitären Eindruck: Der Player ist von einem solide wirkenden Metallgehäuse eingefasst, das sich angenehm und schwer anfühlt. Die seitlichen Bedientasten sind ebenfalls aus Metall, sie sind logisch angeordnet und haben einen angenehmen Druckpunkt. Das Display ist schön groß und bestechend scharf. Der vergoldete Kopfhörerausgang bietet dem 3,5 mm-Klinkenstecker besten Kontakt. Das Finish der Touch-Oberfläche ist makellos, zudem ist eine dezente Schutzfolie bereits aufgebracht. Alles prima!

Lässt sich mit dem fehlenden Radio und der fehlenden Line-In-Aufnahmefunktion vielleicht doch leben? Nun, die Software des Players, auch wenn das UI des Players ein klein wenig gefälliger wirkt, als das des Phinsitec, erinnert mich doch verheerend an selben, denn es tritt derselbe Fehler auf, den schon der Z6 hatte:

Wer nicht ausschließlich mit Playlists arbeiten will (und wer will das schon?), kann die Dateien in den jeweiligen Ordnern ansteuern, der bordeigene “Dateibrowser” tut den Job prinzipiell, aber leider nicht ganz fehlerlos: Wurde ein Album in einem Ordner wiedergegeben, folgt nicht der nächste Ordner, sondern der Player wiederholt einfach die Dateien im Ordner. Dieses Verhalten lässt sich dem Gerät auch nicht durch eine Änderung den Wiederholungseinstellungen aberziehen. Zudem werden die Dateien nicht in der Reihenfolge, in der sie auf der SD-Karte abgelegt sind, wiedergegeben, sondern der Player hat den alten „Dateinamenfehler“ und spielt die Dateien in der Ordnung „1, 11, 2, 21…“ Wenn Player der „early 2000s“ solche Bugs haben, war das verschmerzbar, heutzutage darf das nicht mehr vorkommen. Ich habe das Gefühl, dass im Phonostec und im HIFI WALKER genau die gleiche buggy Software werkelt – nur das Erscheinungsbild hat ein dezentes Makeover bekommen.

Der Klang konnte mich ebenfalls nicht überzeugen, wirkt er doch undifferenziert und reichlich verhangen. Darüber rettet auch die Vielzahl der Lossles-Formate, die der Player abzuspielen vermag, nicht hinweg; was nutzt mir HiRes-Audio, wenn es am Ende nach LoFi klingt? Auch der bordeigene Equalizer, der mit etlichen Presets aufwartet, bringt hier kaum Linderung.

Der Datenzugriff per USB-C auf den Player funktioniert, ist aber, wen wollte es wundern, geschwindigkeitsmäßig etwas gemütlich. Geladen werden kann dieser Player nur mit Netzteilen mit einem Ladestrom bis zu 1 A, ist der Ladestrom höher, wird nicht geladen. Daran kann man zweifelsfrei erkennen, dass es sich zwar bei der Buchse um USB-C handelt, dieser Anschluss aber nicht den entsprechenden Spezifikationen genügt – ein Problem, dass nicht nur dieser Player, sondern auch viele weitere chinesische No-Name-Geräte haben.

Und so komme ich schon wieder zu einem ernüchternden Fazit: Auch der HIFI-WALKER M7 war ein Griff ins Klo. Die Hardware selbst ist sehr ordentlich, der Klang bestenfalls Mittelmaß, die Software aber ist ein Elend. Da fällt die fehlerhafte Produktbeschreibung, die Dinge verspricht, die der Player nicht halten kann, schon kaum mehr ins Gewicht. Einige Ansätze waren sehr vernünftig – aber letztlich kann das Gerät nicht überzeugen.