Mit einem guten Freund habe ich dieser Tage eine interessante Diskussion geführt: Er will mit möglichst vorhandenen Komponenten und möglichst geringem Geldeinsatz mit Beamer ein Home Cinema errichten. Der Beamer und der DVD-Player ist vorhanden, Stereoreceiver und Boxen (aber von fragwürdiger Qualität) sind ebenso vorhanden, sollen m.E. nicht mehr zum Einsatz kommen. Nun könnte man freilichein Komplettsystem kaufen – Receiver mit Boxen, aber da hat man insbesondere bei Mittelklassegeräten hinsichtlich Leistung und Klang halt echt Kompromisse hinzunehmen. Als Effektgerät für DVDs reicht das in der Regel, ob man damit aber Musik hören will, steht auf einem anderen Blatt.

Nun gibt es aber auch eine andere, nicht ganz orthodoxe Herangehensweise an das Home-Cinema-Dolb-Digital-Problem: In der Theorie könnte man einen Dolby-DAC mit Preampfunktion kaufen und dann das verbleibende Geld in gute Endstufen und Boxen investieren.

Der Preamp

Auf dem Gebrauchtmarkt gibt es hier im klassischen Rasterformat interessante Geräte, die den Job tun, von der technischen Entwicklungsstufe aber eher das End-90er-Niveau erreichen – dafür aber klanglich interessant sind. Als reines AC3-Gerät käme hier zum Beispiel der ROTEL RDA-980 in Frage – nur etwas olschool ist das schon. Es darf schon ein dts-zertifizierter Preamp sein, 5.1 sollte aber reichen. Interessanterweise gibt es sowas aber nicht nur aus der Mottenkiste sondern auch als Neugerät. Von den Specs her erfüllt die leider nicht ins Rastermaß passende Decoderstation 5 von Teufel die Anforderungen. Hier habe ich dreimal einen Analogeingsang einen 5.1-Ausgang und als digitale Eingänge jeweils 2x SPDIF und 2x Toslink. Diese kleine Box kommt mit Fernbedienung und ist füpr einen Straßenpreis von etwa 190 Euro zu haben. Der Anfang wäre also gemsacht.

Dieser DAC/Decoder/Pre ist eigentlich dafür gebaut, um ein Teufel-PC-Lautsprecherset zur Anlage zu pimpen, die Intention ist also der Anschluss von Aktivlautsprechern – aber es hindert einen ja niemand, interessante Endstufen nebst passenden Boxen damit zu betreiben. Und nun sind der Phantasie keine Grenzen mehr gesetzt.

Verstärker und Boxen – hier eine Budget-Variante mit Röhren

Es werden lediglich passende Verstärker und Boxen gebraucht und da kannman nun je nach Budget das Basteln anfangen oder was Fertiges kaufen oder aber auch entsprechende Gerätschaften „tunen“.

Ich beginne mal mit dem „tunen“: Etwas, was ich so realisieren ließe und out of the box nicht kaufbar ist, wäre das Tube Amp Home Theatre. In diesem Fall sprechen wir hier von einem hybriden Home-Theatre, denn das Teufels-Kistchen ist ja ne „Transe“. Dennoch – gerade kalter dts-Sound dürfte durch eine Röhrenverstärkung nur gewinnen. Um das Budget nicht zu sprengen und weil man beim Output des Teufels und dem, was da tonmäßig von Standard-DVDs nun auch nicht den High-End-Gipfel erwarten kann, tun es hier auch einfache, kleine Verstärkerchen. Wenn man 10 Watt an jedem Kanal liegen hat, dann ist für den Normalbetrieb echt mehr als ausreichend, damit kann man schon richtig Lärm machen. Ich denke, dass auch fünf Watt vollauf genügen (meine Röhrenmonos geben je 15 Watt maximal aus, die konnte ich noch NIE voll ausreizen weil ich entweder Angst um meine Lautsprecher habe und die Polizei längst vorher da ist).

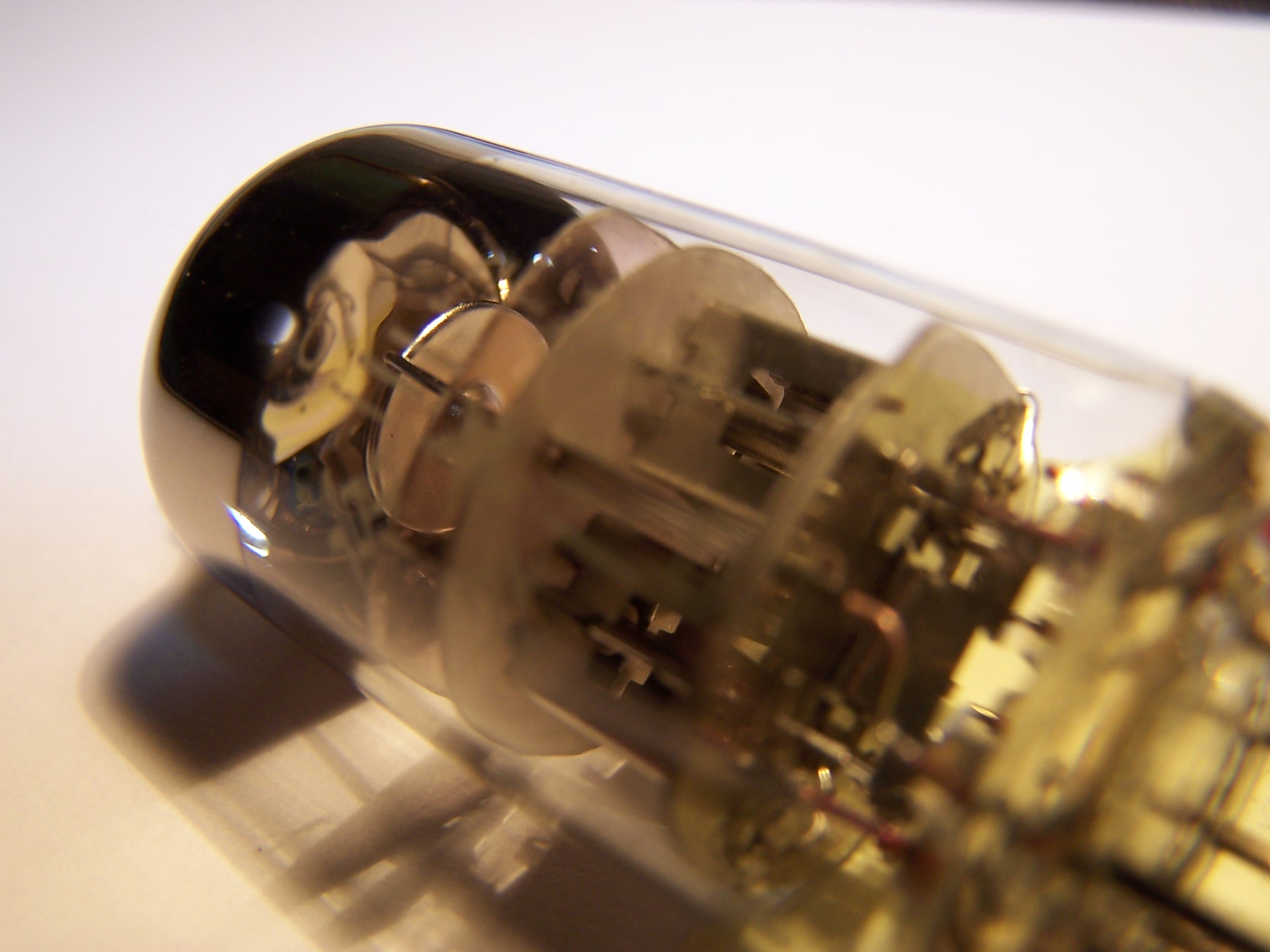

Solch kleine Verstärkerchen sind überall zu haben. Der kleinste, den ich im unteren Segment gesehen habe, ist ein Marriola, der kostet pro Stück etwa 200,-, drei bräuchte man. Es geht für einen geringen Aufpreis aber auch noch einen Tacken besser – die geeigneten Gerätschaften kommen aus China. Derzeit befindet sich da ein Haufen Neuware am Markt – für Experimente scheint mir zum Beispiel der kleine Rivals interessant zu sein, weil hier zwei EL 34 ihr Werk tun. Und EL 34 bekommt man in hinreichender Qualität von JJ für knappe 15,- das Stück. Dieser Amp lädt wegen seiner Bestückung förmlich zu Experimenten ein.

RIVALS-Amp, Quelle: Luping Company

Dass man zu diesem Preis keinen anständigen Überträger etc. erwarten kann, versteht sich von selbst – aber hier geht es ja um ein kleines Home Theatre und nicht um die Hauptanlage. Diese chinesischen Röhrenverstärker werden sehr kontrovers diskutiert, mit einigen dieser Geräte durfte ich bereits Erfahrung sammeln und das Ergebnis, sofern es sich überhaupt pauschalieren lässt, fällt dahingehend aus, dass diese Geräte in der Regel vom Design her sehr klassisch und solide aufgebaut sind, die Verarbeitung sehr solide, die Röhrenbestückung aber nicht selten von zweifelhafter Qualität ist. Hier lässt sich aber – insbesondere an den Endröhren – etwa tun: Gerade die EL 34 ist in wirklich guter Qualität habbar, wird nach wie vor hergestellt und der Aufpreis fürs Matchen beträgt in der Regel nur wenige Euro und für den Techniker des Vertrauens ist die Neujustage des Ruhestroms kein Problem. Dem kann auch noch einmal dadurch entgegengewirkt werden, indem man Geräte mit Auto-Gain kauft, hier regelt der Verstärker dann auch Alterungsverluste und Schwankungen selbsttätig aus, beim vorgenannten Verstärker tut dies die Gleichrichterröhre 5Z4P, die sich als Shuguang-Fabrikat auch nachkaufen lässt (Preis um die 6 USD). Wer ein solches Chinagerät kauft, sollte es erst einmal kritisch hören, manch Chinaröhre ist erstaunlich gut, bei anderen bringt ein Tausch einen deutlichen Gewinn.

Nicht vergessen werden darf gerade bei einfachen Röhrenverstärkern, dass sie Lautsprecher mit einem guten „Wirkungsgrad“ benötigen. Man mag sich darüber streiten, aber bei einem Einfacheinsatz der EL 34 dürfen es meines Erachtens mindestens 92 dB sein. Da ist man bei der Wahl der entsprechenden Lautsprecher schon etwas eingeschränkt, aber auch nur etwas. Die DALIs (Dänemark), hier bieten auch die günstigen Modelle einem guten Klang, das Preis-Leistungsverhältnis ist hervorragend, knacken diesen Wert in der Regel und auch wer den Boxenbau mit guten Breitbändern probieren will (was für unser diskutiertes Setting gar nicht so abwegig ist) hat hier selten Probleme. Hier einfach mal beispielshalber ein „full range speaker“ von Fostex, nebst Boxenbauanleitung für einen Hornlautsprecher – wer gut mit Holz umgehen kann, kriegt auf diese Weise echt maximnalen Klang für minimales Budget – das Ding ist, wenn man gut verhandelt, für einen guten Hunderter das Stück käuflich – man muss halt Hörner mögen… Für den Woofer halte ich sowas für gut vorstellbar – hier muss man halt ein wenig tiefer in die Tasche greifen – bekommt dafür aber ein Chassis, dass man in den meisten kommerziellen Settings dieser Art in dieser Qualität kaum bekommen wird.

Wer keinen Bock auf Boxenselbstbau hat, kann sich ja nach passendem Fertiggerät umsehen. Mit dem Zensor 1 hat Dali zu einem Stückpreis von etwa 130 Euro ein attraktives Angebot am Start, der Zensor Vocal bietet einen echt wohnzimmertauglichen Center und passende Subwoofer findet man bei diesem Hersteller auch. Sollte das Budget hierfür gar nicht hinreichen, kann man sich auch einmal bei Mistral umsehen und kombinieren – Vertriebe gibt es sowohl in Deutschland wie auch Tschechien. Hier ist aber wirkungsgradtechnisch das untere Ende der Fahnenstange erreicht.

Warum schreibe ich das?

In der Diskussion behauptete ich, dass der Aufbau eines solchen Systems für 5000 Euro möglich sei – das funktioniert in der Tat – nur mit dem hier vorgeschlagenen Setting, unter Berücksichtigung aller Modifikationskosten mit drei Röhrenamps, Pre, Boxen und Verkabelung ist das mit etwas mehr als 2000 Euro möglich. Nun stellt sich die Frage ob das sinnvoll ist, denn nach diesem Vorschlag bekommt man hier selbstredend nicht „High End“ sondern gehobene Audio-Mittelkasse. Möglicherweise liefert ein sandbasiertes Set zu ähnlichem Preis „ähnliche“ Qualität. Was ist also gewonnen?

Fertig konfektionierte Sets sind mehrheitlich auf imposante Basswiedergabe und schneidende Höhen hindesigned. Das bringt grandiose Effekte, in aller Regel aber auch eine undifferenzierte Musik- und zweifelhafte Sprachwidergabe. Ich gehe davon aus, dass es immer noch Menschen mit anderen Hörgewohnheiten gibt, denen ein differenziertes Klangbild und eine transparente Darbietung wichtig sind. Ich komme nicht umhin zu sagen, dass hier auch Röhren nicht das Maß aller Dinge sind – ihre Charakteristik – auch mit einfachem Schaltungsdesign – kommen dem Wunsch nach Ausgewogenheit und Wärme dennoch sehr entgegen. Es gibt meines Wissens jedoch im Europavertrieb kein out-of-the-box „Tube Home Theatre“. Der Markt würde das per se auch nicht annehmen, denn im Prinzip ist das vorgeschlagene Konzept eine Mogelpackung: Das Böxchen von Teufel liefert zur Vorverstärkung klassischen Sand – hier ist nix mit Röhre, man fährt dieses Setting also „hybrid“. Das soll der Sache aber keinen Abbruch tun, denn der durchaus harte Digitalklang – der bei vielen DVDs sowieso eher suboptimal ist“, kann durch sanfte Röhrenbehandlung nur gewinnen. Auch die Leistungsfähigkeit wird gemeinhin unterschätzt – der EL 34-Sound hat genug Wumms, um auch beim Blockbuster made in Hollywood nicht alt auszusehen.

Das vorgenannte Konzept hat zudem noch Optimierungspotenzial: Ich gehe davon aus, dass die Kanaltrennung der Rivals nicht zu 100% optimal ist. Das Spiel bei den Front- und Rear-Kanälen praktisch keine Rolle, der Subwoofer und der Center teilen sich aber einen Verstärker und hier kann theoretisch eine Kanalübersprechung richtig stressen. Um hier richtig sauber zu arbeiten, können hier jeweils zwei Monoblöcke Einsatz finden, das würde das Budget aber zusätzlich nicht unerheblich belasten.

In beiden Varianten gilt es, Kompromisse hinzunehmen. Soll es wirklich Mehrkanal sein und soll dieser Mehrkanalton nicht von der Stange kommen, ließe sich vorgenanntes Konzept aber durchaus einmal überdenken.