Wenn heute von Tablet-PCs gesprochen wird, wird mancher ganz automatisch das iPad von Apple mit dieser Computergatung assoziieren. Doch für viele ist dieses iPad nicht die richtige Wahl, ist es auf der einen Seite sehr teuer, auf der anderen Seite zu sehr an die Produktpolitik ebendieser Firma gebunden. Inzwischen aber gibt es echte Alternativen – wer auf den Bedienkomfort nicht verzichten und gleichzeitig preisgünstig kaufen möchte, hat die Möglichkeit, Tablets mit dem Betriebssystem Android zu benutzen.

Im heutigen Test befindet sich das SURFER 360 MT7, ein 7-Zoll-Android-Tablet des Offenburger Herstellers smartbook AG. Dieses Tablet ist besonders spannend, bietet es neben seinem gefälligen Formfaktor und dem dezenten wie exklusiven Design einen wirklich erstaunlichen Preis: Mit 199,- Euro ist der UVP angegeben, der Straßenpreis hat sich bei etwa 180 Euro eingependelt.

Was ein so günstiges Tablet taugt und was man damit machen kann, zeigt der folgende Artikel.

Unboxing

Kleiner als ein Schuhkartin ist die Verpackung des SURFER 360 MT7, der dickwandige und aufwändig gestaltete Karton enthält neben dem Tablet-PC selbst das Netzteil, einen Ohrhörer, einen Mini-USB auf USB (female)-Adapter, um USB-Sticks u.ä. an das Tablet anschließen zu können und einen USB-Adapter für die Verbindung mit dem PC. Und dann findet sich im Karton – und das verdient dieser Tage besonders Erwähnung – eine gut verständliche, ausführliche Bedienungsanleitung in Farbdruck. Das die USB-Verbinder mitgeliefert sind, ist dahingehend zu würdigen, dass diese bei wesentlich teureren oft fehlen. Der Lieferumfang versetzt den Nutzer sofort in die Lage, sofort loszulegen. Weiterhin liegt ein metallener Ständer für das Tablet bei – so lässt es sich zum einen als digitaler Fotoframe verwenden und ist zum anderen bei Nichtgebrauch gut und sylish verstaut.

Das Tablet

Das SUPER 360 MT7 präsentiert sich haptisch ganz hervorragend: Frontseituig ist das sieben Zoll große Display in einem mattschwarzen Kunststoffrahmen eingefasst, rückseitig sorgt eine weinrot-metallic-schimmernde Anti-Rutsch-Beschichtung für Extravaganz und einen guten Griff. Mit lediglich drei Tasten kommt das Tablet aus – der Zurück-Button ist aus Metall gefertigt und sitzt auf der Front des Geräts, seitlich findet sich die Tastenwippe mit dem Home- und Menü-Button.

Auf der Unterseite befinden sich die Anschlüsse: Es stehen ein MIni-USB-Anschluss, ein Mini -HDMI-Video Out, eine 3,5 mm-Kopfhörerbuchse, ein Slot für microSC(HC)-Speicherkarten (unterstützt werden bis zu 32 GB) und der Netzanschluss nebst Ladeanzeige zur Verfügung. Außerdem ist hier das eingebaute MIkrofon untergebracht, die Kamera mit einer Auflösung von zwei Megapixeln befindet sich auf der Front.

Inbetriebnahme

Wie jedes mobile Gerät ist auch beim SUPER 360 MT7 der Akku vor der ersten Benutzung vollständig zu laden – hier sollte dieses erste Laden mindestens vier Stunden lang geschehen. Mit einem langen Druck auf den Powerknopf fährt das Tablet hoch, ein kurzer Druck versetzt es in den Standby-Modus.

Beim ersten Einschalten fällt schon das Kontrastreiche und gestochen scharfe Display ins Auge. Es handelt sich um ein Multitouch-Display das selbstverständlich auch die typischen Zwei-Finger-Gesten verarbeitet – so ist das Aufzoomen mit den Fingern oder schnelles scrollen kein Problen. Auch der mögliche Betrachtungswinkel des Displays stellt sich in der Praxis als ausreichend groß heraus – das Display kann auch gekippt noch gut abgelesen werden und auch wen man zu zweit etwas lesen will, hat man keine Probleme. Über den Startbildschirm oder die Menütaste wird der Bildschirm „entriegelt“, diese Art der Tastensperre zeigt sich gerade unterwegs als sehr wertvolles Feature. Innerhalb weniger Sekunden begrüßt der Startbildschirm den Nutzer, hier finden sich die wesentlichen Navigationsmenüpunkte, der Browser, ein Icon für die Einstellungen aber auch die Bildergalerie und der Audioplayer. Außerdem hat smartbook bereits zwei App-Stores vorinstalliert – einmal einen eigenen, der zudem ein lesenswertes Blog zum Betriebssystem Android mitbringt und zum anderen den Store von Pdassi, einem deutschsprachigen Webportal, das sich seit guten zehn Jahren mit mobile computing beschäftigt und das mit einer eigenen Android-Section einen echten Mehrwert bietet. Beide Stores bieten nicht nur die bekannten kostenpflichtigen Apps – für quasi jeden Bedarf findet man auch eine kostenlose App. Nach der gut zweiwöchigen, intensiven Testphase kann ich sagen, dass ich bislang noch keinen Bedarf an kostenpflichtigen Apps hatte – mit ein wenig Suchen findet man in der Regel ohne Probleme kostenlose Apps, die genau das tun, was man will. Die kostenlosen Apps lassen sich im Übrigen anonym herunterladen, wer nur Freeware verwenden will, muss sich in den jeweiligen Stores nicht anmelden. Wenn ich an dieser Stelle von Appstores spreche, dann muss auch von der Königsdisziplin gesprochen werden – das MT7 beherrscht ohne Schwierigkeiten den Android Market – hierzu muss noch nicht mal etwas installiert werden, die Benutzung erfolgt ohne Schwierigkeiten aus dem Browser heraus.

Doch zu Beginn wird man die unterschiedlichen AppStores nicht benötigen, das MT7 bringt etliche Funktionen von Haus aus mit: Neben dem eBook-Reader ‚Aldiko‘ findet man auch einen hervorragenden Mailclient (der die wichtigsten Freemailer out of the box identifiziert, dessen Konfiguration aber auch sonst keinerlei Probleme aufwirft), ein Browser, Download-Manager und Dateiexplorer, einen Kalender, ein Kameratool, Musik- und Medienplayer, Suche, Weltzeituhr, Rechner und Wecker – um nur einige zu nennen. Man kann auf dem Tablet also sofort loslegen.

Für alles andere gibt es Apps, ‚rtv‘ liefert eine kostenlose Fernsehzeitung, „Deutsche Zeitungen“ bietet einen Überblick über die Mobilportale der wichtigsten deutschen Presseerzeugnisse, die ‚Wapedia-App‘ bereitet die Wikipedia für Tablet-PCs angenehm auf, ‚Dark Pebble‘ ist ein kostenloser Podcatcher… Mit ‚Seesmic‘ gibt es ein hervorragendes App-Portfolio, im Consumerbereich hat man hier eine gute Integration sozialer Netzwerke, der Profianwender findet über ‚Seesmic‘ sogar eine Salesforce-CRM-Integration – es gibt nichts, was es nicht gibt….

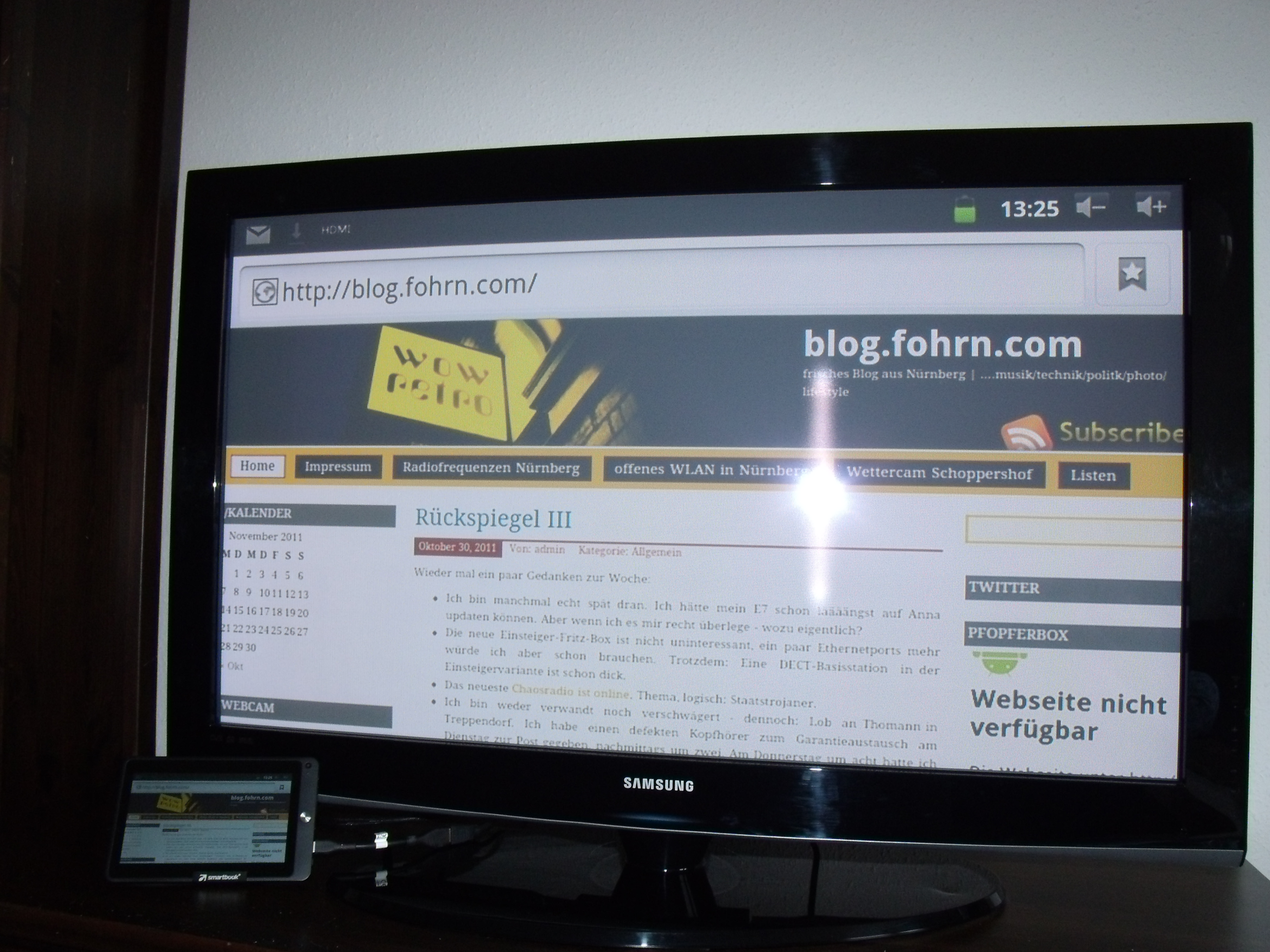

Man wird unterwegs oder auf dem Sofa nichts vermissen, was auch am heimischen PC möglich ist. Das gilt auch und im Besonderen für die Entertainmentfunktionen: Nativ beherrscht das SURFER 360 MT7 Flash 10 – Flash-Webseiten können bequem angesehen werden und auch YouTube- oder Vimeo-Videos werden bei höchster darstellbarer Auflösung im Vollbildmodus unterstützt. Auch mit anderen, teils monothematischen und technisch weniger aufwändigen Video- und Portalseiten hatte ich keine Probleme, wird ein Flash-Film angeklickt, wird dieser im Vollbildmodus wiedergegeben. Wenn am HDMI-Port ein entsprechender Monitor, Fernseher oder Beamer angeschlossen ist, lässt sich das Videomaterial sogar in HD ausgeben – ein Feature, dass das MT7 ganz unpretentiös umsetzt (das bei wesentlich teureren Tablets aber teilweise nur mit teurem Zubehör und ordentlich Gefrickel umsetzbar war). Genau so reibungslos ist im Übrigen die Audiowiedergabe integriert – man klickt hier einfach auf das Soundfile und schon wird es im Medienplayer wiedergegeben.

Das MT7, verbunden via HDMI an einem 42-Zoll-Plasma-TV

Mit dem MT7 ist also vieles möglich, sei es nun Video- oder Audiowiedergabe, das Abrufen von Mails, surfen oder spielen. Die riesige Zahl verfügbarer Apps macht das Tablet zum Multitalent, die Installation ist sehr sehr einfach und erfordert keine tiefgreifende technische Kenntnis. Somit bietet sich das MT7 auch weniger IT-affinen Menschen an.

Usability

Die Bedienbarkeit ist, dafür ist Android bekannt, sehr gut. Das Tablet wird überwiegend mit den Fingern bedient und damit erschließt sich die Bedienung jedem – besondere feinmotorische Fähigkeiten braucht es dafür nicht. Auch die Steuerung mit bestimmten Gesten, wie zum Beispiel das aufzoomen, klappt auf Anhieb. Die Schrift ist auf dem 7-Zoll-Display gut lesbar, auch in den Anwendungen skaliert diese gut. So lässt sich mit dem Tablet angenehm arbeiten und surfen. Nur die Android-eigene Touchtastatur reagiert mitunter softwareseitig etwas verzögert. Das ist aber dahingehend zu verschmerzen, dass eine Eingabe jederzeit kontrolliert werden kann und die gedrückten Zeichen nicht verloren gehen. Darüber hinaus ist die Integration des Betriebssystems auf dem Tablet gut gelungen. Das beginnt bei einer exakten Abstimmung des Displays und endet nicht erst bei den gekonnten Übersetzungen und dem klaren Schriftbild. Das MT7 bietet weiterhin einen sog. „G-Sensor“ – egal, wie das Gerät gehalten wird – jederzeit stellt das Display seinen Inhalt richtig dar. Dies ist auch für Linkshänder günstig, denn es spielt keine Rolle, ob das Gerät im Vertikalbetrieb den Return-Knopf links oder rechts hat, die Ausrichtung geschieht automatisch.

Android und die Hardware des SURFER 360 MT7

Vorab ein paar tiefergreifende Worte zum verwendeten Betriebssystem: Bei den Tabletcomputern haben sich zwei Systeme durchgesetzt- iOS von Apple und das Open Source-System Android. iOS ist, das hat sich mittlerweise heumgesprochen, sicher die schlechtere Wahl, ist man hier auf die Apple-Hardware angewiesen und der Produktpolitik einer einzelnen Firma unterworfen – auch softwareseitig. Im Bereich der Mobiltelefone hat Android dem Apple-System längst den Rang abgelaufen, der Android-Nutzer profitiert von einer regen Entwicklerszene und abertausenden Apps, schnellen Bug-Fixes und den offenen Standards. So ist es nur konsequent, dass smartbook bei seinen Tablets auf das quelloffene Android setzt. Das MT7 ist mit Android 2.3.4 ausgestattet, einer Gingerbread-Variante mit dem ersten Release im April 2011. Bei Gingerbread in dieser Version handelt es sich um ein gebräuchliches, aktuelles Android, das viele Bug-Fixes enthält und als Besonderheit der Version mit der Video-und Voicechatfunktion via Google-Talk und der verschlüsselten Datenübertragung im Kalender aufwartet. Die Wahl dieser Gingerbread-Variante kann ich gut nachvollziehen, hier liegt ein mächtiges Betriebssystem vor, das gut auf den verwendeten Telechips TTC8902 abgestimmt ist. Dieser Prozessor ist im Kern ein ARM (genauer: ARM1176JZF-S), der nebenbei einen Grafikprozessor, einen Videoprozessor und das Systemmanagement angeflanscht hat. Neben den bewährten Qualitäten des ARM unterstützt der TTC8902 nativ das Encoding von JPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, VC-1 bis zu Full HD (1080p) sowie MP3, WMA, (E)AAC+, AC3… Das ist auch der Grund, warum man den mit 720 MHz nominell angegebenen Prozessortakt nicht mit dem einer PC-CPU vergleichen kann bzw. „auf die Goldwaage“ legen darf – die CPU performt im Tablet sehr gut und da das Encoding bis hin zum 3D-Rendering (sic!) hier hardwareseitig erledigt wird – stehen weitere Ressourcen für andere Anwendungen zur Verfügung. Betrachtet man die sehr umfangreichen Encodingmöglichkeiten, die allein prozessorseitig vorhanden sind, stellt man schnell fest, wie tief integriert gerade die Multimedialität des MT7 ist.

Aus der Verwendung von Gingerbread und der Telechips TTC8902-CPU ist das Konzept des SURFER 360 MT7 ersichtlich: smartbook hat hier den ambitionierten Privatanwender fest im Blick, der Interaktivität und Mobilität genießen will.

Konnektivität

Eine weitläufige Verwandschaft zum Mobiltelefon – dies ist dem Betriebssystenm geschuldet – kann das MT7 nicht verleugnen. So ist die gute Konnektivität des Tablets auch nicht verwunderlich: Via WLAN ist das MT7 schnell nach den Standards 802.11 b und g verbunden, WPA und WPA2 sind selbstverständlich. Auch ein UMTS-Betrieb ist über einen entsprechenden Surfstick möglich – untzerstützt werden hier die gängigen Huawei-Modelle. Eine Bluetooth-Unterstützung sucht man leider vergeblich, Tethering über das Mobiltelefon und WLAN löst jedoch dieses Problem.

Hardware

Für ein Einsteigertablet ist das MT7 recht ordentlich ausgestattet. Neben dem erwähnten Display und dem Prozessor verfügt es über ein Mikrofon und eine 2-Megapixel-Webcam. Intern sind 4GB NAND-Flashspeicher und 256 MB DDR2-RAM verbaut, der Speicher kann mit einer microSD(HC)-Karte um maximal 32 GB erweitert werden. Unterwegs bezieht das MT7 seinen Strom von einem Lithium-Polymer-Akku mit einer Kapazität von 1400 mAh. Das Tablet wiegt nur knapp 300 Gramm.

Fazit

Unter den Einsteigertablets ist das SURFER 360 MT7 eine Perle – haptisch ohne Fehl und Tadel. Das Gehäuse ist präzise verarbeitet, die satinierte Rückseite garantiert nicht nur einen guten Griff sondern sieht auch stylish aus. Gingerbread läuft schnell, flüssig und zuverlässig, das gestochen scharfe Display, das Multitouch-Gestensteuerung unterstützt, kann besonders bei der Videowiedergabe seine Qualitäten voll ausspielen. Die Wiedergabe multimedialer Inhalte ist die Stärke des MT7. Die Tastatureingabe könnte etwas flüssiger sein, eine Bluetooth-Schnittstelle fehlt leider.

Duch zahllose Apps, viele sind aus den vorinstallierten Stores kostenlos zu beziehen, lässt sich der Funktionsumgfang fast unbegrenzt erweitern.

Mit geringem Aufwand lässt sich der interne 4GB-Speicher um zusätzliche 32GB erweitern, das sind Werte von wesentlich teureren Geräten. Schnell ist das MT7 mit TV-Gerät oder Beamer verbunden, bei voller HD-Unterstützung. Flash 10 wird nativ unterstützt, damit wird nicht nur Video sondern auch das surfen mit dem modernen Browser zum Vergnügen. Auch ein eBook-Reader ist vorinstalliert. Out of the Box sind die wesentlichen Funktionen eines Tablets sofort nutzbar. Die Akkulaufzeit ist gut, der Lieferumfang fällt großzügig aus.

Damit bietet das MT7 ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei einem Straßenpreis um 180,- Euro steht das Tablet selbst wesentlich teureren Modellen nur in wenig nach – der Funktionsumfang lässt sich gar mit den wesentlich teureren Apple-Produkten vergleichen. Nach einer zweiwöchigen Testphase kann ich die Alltagstauglichkeit nur bestätigen: Surfen im Café, YouTube auf dem Sofa, MP3s in der Bahn – alles kein Problem.